인간은 원래 졸리면 자고, 배고프면 먹었다!

독일의 철학자 하버마스는 오래전 『인식과 관심(Erkenntnis und Interesse)』이라는 책에서 ‘인식을 이끄는 관심(Erkenntnisleitende Interesse)’에 관해 설명한다. 우리의 지식은 철저하게 인식 주체의 ‘관심’에 의해 결정된다는 이야기다. 실증주의가 말하는 주체가 생략된 ‘객관적 지식’에 대한 반론이다. 내 존재도 마찬가지다. ‘내가 누구인가?’라는 실존적 질문은 내가 지난 3일간 검색한 단어들을 조합해보면 분명해진다. 오늘날 스마트폰의 검색 결과는 철저하게 내 관심을 반영한다.

‘존재(Sein)’는 ‘관심(Interesse)’이다! ‘검색 결과’보다 더 명확한 ‘존재 검증’은 없다. 지난 수일간의 검색 결과가 내 관심이고, 내 존재의 실체란 뜻이다. 연예인 이름이 검색의 전부였다면, 내 존재는 그만큼 ‘천박한’ 거다. 당신은 지난 수일간 무엇을 검색했는가? 이것은 한 개인에게만 해당되는 문제가 아니다. 오늘날 사람들의 관심사를 보여주는 가장 유의미한 지표는 인터넷상의 검색 결과다. 그래서 모두들 ‘실시간 검색어 순위’에 그렇게 집착하는 거다. 심지어 검색어 순위를 조작하는 정치 집단도 나왔다.

오늘날 구글의 검색 결과만큼 흥미로운 지표는 없다. 사람들의 관심사를 아주 적나라하고 정확하게 보여주는 까닭이다. 사람들은 도대체 무엇을 검색할까? 흔히들 ‘sex’라고 생각할 것이다. 아니다. 흥미롭게도 사람들이 가장 많이 관심을 갖는 영역은 ‘sex’가 아니었다. 오늘 날짜(2018년 6월 11일 현재)로 구글에 검색해보니 ‘sex’의 검색 결과는 약 17억 개였다. ‘time’을 검색해봤다. 약 64억 개에 육박한다. ‘시간’에 대한 관심이 ‘섹스’보다 거의 4배가 높다.

현대인은 ‘섹스’보다 ‘시간’에 훨씬 더 많은 관심을 갖는다는 말이다. 놀라운 이야기다. 인간이 창조한 시간이라는 추상적 개념이, 섹스라는 신이 창조한 자연적 본성보다 훨씬 더 강력하다는 뜻이기 때문이다. 미국의 철학자 루이스 멈퍼드(Lewis Mumford, 1895~1990)는 오늘날 인간의 현대문명을 결정한 가장 중요한 요소는 ‘시계’라고 단언한다. 산업혁명의 증기기관보다 시계가 더 결정적이라는 거다. 멈퍼드는 이렇게 이야기한다.

‘점차 사회 요소요소에 기계식 시계의 효과가 더 폭넓고 엄격하게 영향을 미치기 시작했다. 시계는 잠에서 깨어나 잠자리에 들 때까지 사람들의 일거수일투족을 지배했다. 하루를 추상적 시간 단위로 이해한다면, 해가 짧은 겨울밤이라도 굳이 일찍 잠자리에 들 필요가 없어졌다. 자연스럽게 하루의 모든 시간을 활용할 목적으로 등 심지, 굴뚝, 등, 가스등, 백열등이 잇따라 발명됐다. (…) 추상적 시간이 새로운 생활양식을 구축하면서 인간의 유기적 기능은 통제됐다. 사람들은 시계의 명령에 따라 배고프지 않아도 밥을 먹었고 졸리지 않아도 잠자리에 들었다.’ (루이스 멈퍼드, 문종만 역, 『기술과 문명(Technics and Civilization)』 , 책세상, 2013년. 42쪽).

오늘날 현대인이 겪는 ‘비만’이나 ‘불면’과 같은 ‘문화병’은 ‘시계’로 야기되는 강박적 환경 때문이라는 거다. 졸리면 자고 배고프면 먹어야 하는데, 배고프지도 않은데 시간이 되었으니 먹어야 하고 하나도 졸리지 않는데 시간이 되었으니 잠을 청해야 하는 이 낯선 현대문화가 새로운 질병을 야기했다. 미국의 신경외과의사 조지 비어드(George Miller Beard, 1839~1883) 역시 『미국의 신경증(American nervousness)』이란 책에서 현대인의 느닷없는 정신질환의 원인으로 시계를 지목한다.

어느 순간부터 사람들은 갈수록 정확해지는 시계를 손목에까지 매달고 다니기 시작했다. ‘한순간을 놓치면 평생의 희망이 망가진다(a delay of a few moments might destroy the hopes of a lifetime)’는 강박 때문에 사람들은 수시로 시계를 들여다봐야 했다(George M. Beard, 『American nervousness: its causes and consequences, a supplement to Nervous exhaustion(neurasthenia)』, 1881년, 103쪽). 시계를 볼 때마다 막연한 불안에 긴장되고 가슴이 뛰기 시작한 것이다. 이 같은 증상을 두고 비어드는 ‘신경’을 뜻하는 뉴런(neuron)과 ‘무기력하다’는 뜻의 ‘아스테니아(asthenia)’를 합쳐 ‘신경쇠약(neurasthenia)’이란 단어를 만들었다.

비어드에 따르면 신경쇠약의 원인은 시계다. 시계는 기차 때문에 정확해졌다. 당시 기차만큼 인간을 긴장시키는 것은 없었다. 일상의 약속이야 조금 늦어도 양해를 구할 수 있었다. 그러나 기차 시간은 치명적이었다. 수시로 기차를 탈 수 있는 오늘날과 달리, 초기의 기차는 많아야 하루 한두 번이었다. 기차를 놓치면 오랫동안 계획했던 모든 일들이 수포로 돌아갔다. 기차 시간을 기다릴 때, 수시로 시계를 들여다보며 긴장하고 맥박이 뛰는 것은 당연한 것이었다. 기차 때문에 인간은 신경쇠약에 걸리기 시작했다.

독일 프랑크푸르트 중앙역. 인간은 기차를 타면서부터 추상적 ‘시간’을 의식하기 시작했다. 시간을 지키지 않으면 평생을 망칠 수 있다는 두려움을 느끼기 시작한 것이다. 인간은 기차를 만들었고, 기차는 시간을 창조했다.

물론 기차가 세상에 등장하기 전에도 시간은 어느 문명권에나 있었다. 그러나 ‘하나의 시간’은 아니었다. ‘수많은 시간’이었다. 지구상의 각 지역은 매일 뜨고 지는 해와 달을 기준으로 시간을 정했다. 해가 뜨면 활동을 시작하고, 해가 지면 다들 집으로 돌아가 잠을 청했다. 분초를 다툴 만큼 중요한 일도 없었다. 그러나 어느 순간부터 인류는 지구 어디서나 정확한 ‘하나의 시간’을 갖기로 결정한다. 이른바 ‘표준시(standard time)’다.

표준시의 필요성을 가장 강력하게 주장한 사람은 스코트랜드 출신의 캐나다 엔지니어 샌포드 플레밍(Sandford Fleming, 1827~1915)이었다. 캐나다 철도 회사에서 일하던 플레밍은 1876년 어느 날 아일랜드를 방문한다. 그곳에서 그는 황당하게 기차를 놓치는 경험을 하게 된다. 기차 시간표에는 기차가 분명히 ‘오후(p.m.)’에 출발한다고 되어 있었다. 그러나 실제로는 ‘오전(a.m.)’에 출발하는 기차였다. 기차 시간표가 잘못 인쇄되어 있었던 것이다. 그러나 그 지역 사람들에게 기차는 항상 오전에 출발하는 것이었다. 기차 시간표의 인쇄 오류는 그리 큰 문제가 아니었다. 그러나 외부인인 플레밍은 잘못 인쇄된 시간표 때문에 다음 날 오전까지 넋 놓고 기차를 기다려야만 했다.

14세기에 처음 나온 기계식 시계는 ‘오전’과 ‘오후’를 나누지 않았다. 천문학적 구조와 유사한 24시간 시스템으로 만들었다. 그러나 서유럽 대부분의 나라들은 점차 12시간제를 택한다. 자정부터 정오까지 12시간을 한 단위로 하고, 하루는 정오 이전을 뜻하는 ‘a.m.(ante meridiem, before midday)’과 ‘p.m.(post meridiem, past midday)’의 두 단위로 나누는 것이 훨씬 실용적이었기 때문이었다. 결국 시계의 단위는 오늘날까지 ‘이중 12시간 시스템(double-XII system)’으로 유지되고 있다.

플레밍은 12시간 시스템이 기차 시간표에는 적합하지 않다는 것을 피부로 깨달았다. 그는 기차 시간표에 ‘24시간 시스템’을 도입할 것을 강력하게 주장했다. 그러나 기차 시간표를 24시간 시스템으로 통일한다고 문제가 해결되는 것은 아니었다. 당시에는 각 국가마다 시간이 제각각이었기 때문이다. 한 국가 내에서도 지역마다 달랐다. 기차 승객들은 출발하는 곳의 시간과 도착하는 곳의 시간을 일일이 계산하며 기차를 타야 했다. 1870년경 횡단열차로 미국을 여행하는 사람들은 역에 기차가 설 때마다 시간을 수십 번씩 새로 맞춰야 했다.

24시간을 보여주는 시계. 14세기에 처음 만들어진 기계식 시계는 24시간을 전부 표시했다. 그러나 사람들은 시간을 ‘오전’과 ‘오후’로 나누는 ‘이중 12시간 시스템(double-XII system)’을 더 효율적인 것으로 생각하게 되었다. 오늘날까지 그렇다.

1878년, 플레밍은 ‘24시간 시스템’을 한 국가뿐만 아니라 전 세계적으로 통일해 사용할 것을 주장했다. 지역 시간을 폐기하고 ‘시간’을 ‘경도’와 연결시켜 전 세계를 24개의 시간대로 나누자고 제안한 것이다. 그런데 큰 문제가 있었다. 도대체 어느 곳을 밤 12시와 낮 12시가 시작되는 곳으로 삼을 것이냐는 것이었다. 지구를 ‘가로’로 줄 긋는 ‘위도’의 경우에는 큰 문제가 없었다. 지구는 자전하기에 남극, 북극, 그리고 적도에 대해 모두가 그리 큰 이의 없이 동의할 수 있었기 때문이다.

지구를 ‘세로’로 긋는 ‘경도’가 문제였다. 지구가 360도의 원주를 가지고 있는 것은 누구나 인정했다. 그러나 경도의 경우, 도대체 어디를 중심선으로 할 것인가에 대해 누구나 동의할 수 있는 객관적 기준이 없었다. 경도의 기준, 즉 ‘본초자오선(本初子午線, prime meridian)’을 결정하는 문제는 그리 간단치 않았다. 기준의 결정은 곧 권력의 문제이기 때문이다. 자오(子午)는 12지(支)의 자(子)의 방향, 즉 북(北)과 오(午)의 방향, 다시 말해 남(南)을 뜻한다. 자오선(子午線)이란 북(北)과 남(南)을 연결하는 선이다.

본초자오선에 관한 논의에 동양의 나라들은 낄 여지가 없었다. 이때 결정된 기준은 오늘날까지 우리를 헷갈리게 한다. 예를 들면 ‘한국이 정말 극동아시아(Far-East Asia)인가?’와 같은 질문 말이다. ‘극동아시아’란 ‘동쪽 끝’이라는 뜻인데, 도대체 어디를 기준으로 동쪽 끝이라는 말인가? 이는 본초자오선을 기준으로 동쪽 끝이란 이야기다. 수십 년 전 우리나라 가수들이 그토록 자주 다녔던 ‘동남아시아(South-East Asia)’ 순회공연은 도대체 어느 나라인가? 우리 군대가 파병 나가 있던 베트남을 뜻한다. 그런데 우리나라를 기준으로 보면 베트남은 ‘서쪽’에 있다. ‘서남아시아’가 옳다. 그런데도 우리는 매번 베트남을 동남아시아라고 부른다.

반대의 경우도 있다. ‘중동(Middle East)’은 어딘가? 서양이 자의적으로 그려낸 동양에 대한 왜곡과 편견을 비판하는 에드워드 사이드(Edward Wadie Said, 1935~2003)의 책 『오리엔탈리즘(Orientalism)』을 처음 읽었을 때 많이 의아했던 기억이 있다. 사이드가 말하는 ‘오리엔트(Orient)’는 한국이나 중국, 일본이 아니었기 때문이다. 그의 책에서 오리엔트는 팔레스타인이나 터키와 같은 중동의 나라들이었다. 우리는 중동 지역을 오리엔트, 즉 동양이라고 생각하지 않는다. 그런데 서구에서 볼 때, 중동이나 극동아시아나 모두 오리엔트다. 우리는 이렇게 여전히 ‘서구 중심주의적 관점’ 때문에 헷갈린다.

2. 독일 참모제도의 아버지 몰트케 장군은 ‘표준시’를 강력 요청했다!

1884년 10월 13일, 미국 워싱턴에서 열린 국제자오선회의(International Meridian Conference)에서 영국의 그리니치 천문대가 있는 곳이 ‘본초자오선’으로 합의되었다. ‘세계표준시’가 결정된 것이다. 물론 유럽의 다른 나라들은 쉽게 동의하지 않았다. 특히 프랑스는 영국에게 ‘세계의 기준’을 양보하고 싶지 않았다. 한 번 결정된 기준은 웬만해선 바꿀 수 없기 때문이다.

프랑스는 파리를 기준으로 할 것을 지속적으로 요구했다. 그러나 대부분의 유럽 선박회사들은 그리니치 천문대를 본초자오선으로 하는 지도들을 사용하고 있었다. 미국도 영국을 지지했다. 영국 그리니치를 기준으로 할 것인가에 대한 찬반투표 결과는 영국의 압도적 승리로 끝났다. 25개 참가국 중 22개국이 찬성했다. 프랑스는 기권했다. 프랑스는 본초자오선을 영국에 양보하는 대신 자신들이 사용하는 ‘미터법’을 국제기준으로 할 것을 제안했다. 미터법과 본초자오선을 교환하려 한 것이다.

프랑스는 이미 1799년에 미터법을 공식 채택하고 있었다. 북극에서 파리를 지나 적도까지의 사분자오선, 즉 자오선의 4분의 1을 1,000만 분의 1로 나눈 길이를 ‘1미터’로 정했다. 아울러 증류수의 무게를 측정해서 킬로그램의 기준으로 삼았다. 프랑스 입장에서는 부피와 무게를 표준화하는 미터법이 채택된다면 본초자오선은 얼마든지 양보할 수 있었다. 그러나 프랑스의 의도는 관철되지 않았다. 본초자오선을 얻은 영국은 미터법을 채택하지 않았다. 그러나 유럽연합이 결성된 후, 2010년 유럽연합 국가들이 미터법을 표준척도로 사용할 것을 결정하면서 영국은 ‘야드파운드법’을 포기하게 된다. 미국은 여전히 야드파운드법을 고집하고 있다.

찬반투표로 결정된 본초자오선이 국제적으로 실제 작동하는 기준이 될 때까지는 꽤 많은 시간이 걸렸다. 오늘날 우리는 그렇게 정해진 시간대에 적응해 살고 있다. 몇 차례 사소하게(?) 저항해보기도 했다. 물론 그리니치 천문대를 기준으로 하는, 표준시 전체 체계에 대한 저항은 아니었다. 일본의 표준시에 대한 ‘소심한 저항’이었다. 고종의 대한제국은 1908년 동경 127.5도를 기준으로 하는 한국 표준시를 처음 시행했다. 그러나 불과 4년 후, 일제 조선총독부는 한반도의 표준시를 일본과 동일한 동경 135도를 기준으로 하는 일본 표준시로 통일했다. 1954년, 한국전쟁이 끝나자 이승만 정부는 다시 동경 127.5도를 기준으로 삼았지만, 박정희 군사정부는 쿠데타를 일으키자마자 다시 일본의 표준시간으로 되돌렸다.

북한은 일제 강점기 때의 표준시를 내내 사용하다가 2015년 8월 15일에 127.5도를 기준으로 표준시를 변경했다. 그러나 2018년 5월 5일, 남북정상회담 이후 남쪽과 동일한 표준시간대를 채택했다. 이제 일본의 표준시에 대한 한반도의 저항은 이렇게 마무리되는 듯하다. ‘표준’은 한 번 결정되면 도무지 바뀌지 않는다. 우리가 영어를 국제공용어로 사용하는 것도 마찬가지다. 어쩔 수 없다. 완벽한 자동번역기의 출현만이 해결책이다.

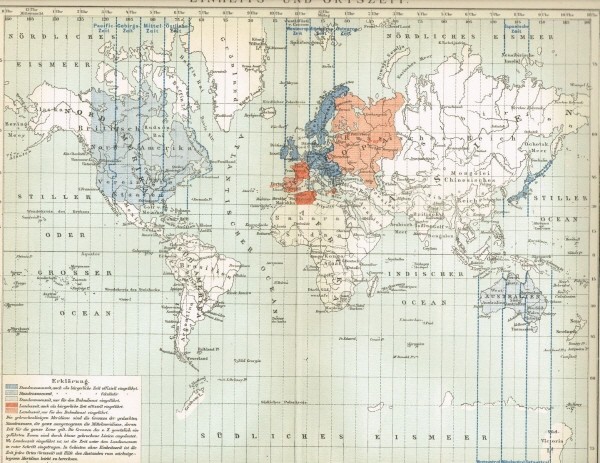

1897년에 출판된 지도. ‘표준시간대’가 자세히 표시되어 있다. 영국의 그리니치 천문대를 기준으로 경도 15도를 지날 때마다 1시간씩 차이가 난다. 영국이 표준시간의 기준이 되면서 우리는 ‘극동아시아’가 되었다. 우리 위치에서 볼 때 베트남은 ‘서남아시아’인데도 아무 생각 없이 ‘동남아시아’라고 한다.

위 사진은 1897년 독일에서 출판된 지도다. 지도상에서 실선은 경도를 표시한다. 그리니치 천문대를 중심으로 좌우로 7.5도 떨어진 지역을 같은 시간대로 포함시켰다. 지구는 360도이며 24시간 동안 자전하기 때문에 경도 15도를 지날 때마다 1시간씩 차이가 난다. 유럽의 시간대는 세 지역으로 나뉘었다. 영국의 그리니치 천문대가 위치한 지역을 ‘서유럽시간(westeurop?ische Zeit)’이라 했다. 독일을 비롯한 유럽의 대륙지역은 ‘중유럽시간(mitteleurop?ische Zeit)’이라 했고, 모스크바가 있는 지역은 ‘동유럽시간(osteurop?ische Zeit)’이라 했다. 북아메리카 지역은 5개의 시간대가 된다. ‘날짜 변경선’은 경도 0도인 영국의 180도 반대편이다. 미국의 알래스카와 러시아의 캄차카 반도 사이를 지나는 선이다. 혼란을 피하기 위해 사람이 사는 육지나 섬을 피해 바다 위로 날짜 변경선이 지나간다.

1849년 당시 독일 철도망. 독일의 철도는 1835년 처음 설치되었다. 불과 15년도 못되어 독일 전역이 철도망으로 연결되었다. 독일 철도는 프로이센이 주도하는 독일 통일을 가능케 했다.

표준시에 대한 국제적인 요청에 독일도 대응했다. 독일에서는 영국보다 10년 늦은 1835년에 독일 남부 바이에른 지역의 뉘른베르크(N?rnberg)와 퓌르트(F?rth) 사이를 운행하는 열차가 최초로 설치되었다. 늦게 출발했지만, 유럽의 그 어떤 나라들보다도 빨리 산업화를 이뤘던 독일은 불과 15년 후인 1849년에 독일 전역을 촘촘히 연결하는 철도망을 갖추게 된다. 이 같은 철도망이 있었기에 프로이센 주도의 독일 통일이 가능했다. 이 철도망을 이용한 병력이동 전략전술을 빼놓고 독일의 참모제도를 논할 수는 없다. 프로이센의 군대는 참모본부의 지휘 아래 그 어떤 나라의 군대보다도 신속하고 정확하게 작전을 전개했다.

1871년 프로이센 주도로 독일제국이 성립되었지만, 20여 년이 지나도록 독일은 10개의 시간대로 나뉘어 있었다. 남부의 뮌헨 시간은 북부의 베를린 시간보다 7분 늦었다. 반면 뮌헨 시간은 뷔르템베르크 시간에 비해 23분 빨랐다. 기준도 없이 제각각이었다. 그러나 표준시의 필요성에 대해서는 오히려 반대 의견이 많았다. 지역마다 시간에 맞춰 행해졌던 각종 지역행사들이 혼란에 빠진다는 의견도 있었다. 교회 벽에 걸려 있는 해시계가 불필요해진다는 반대도 있었다. 특히 자연의 해시계에 맞춰 일하는 농부들의 저항이 가장 심했다. 이 같은 반대를 독일참모제도의 아버지 헬무트 몰트케 장군은 단 한 번의 연설로 잠재웠다.

제1차 세계대전 당시 병사들을 수송하는 열차. 독일참모본부의 가치는 신속하고 정확한 병력이동의 전략전술에 있었다. 그 바탕에는 독일 전역을 촘촘하게 연결하는 철도가 있었다. 기차는 대포를 능가하는 무기였다.

죽기 불과 한 달 전인 1891년 3월 16일, 몰트케는 독일제국의회에서 기차가 병력이동의 수단으로서 얼마나 중요한가를 역설했다. 아울러 기차 시간을 통일하지 않으면 어떠한 문제가 생기는가도 자세히 설명했다. 독일 통일 과정에서 치렀던 세 번의 전쟁, 특히 오스트리아 군대를 괴멸시킨 쾨니히그래츠 전투에서 철도의 전술적 가치를 몸으로 깨달은 전쟁영웅의 연설은 독일 국민들을 설득시켰다. 독일에서의 표준시는 ‘중유럽시간’에 맞춰 1893년 4월 1일에 공식 적용되었다. 1884년 10월 워싱턴 회의 이후 8년 반 만에 독일의 시간은 하나로 통일되었다.

김정운 (문화심리학자)

문화심리학자이자 '나름 화가'. <가끔은 격하게 외로워야 한다> <에디톨로지> <남자의 물건> <나는 아내와의 결혼을 후회한다> 등 다수의 베스트셀러를 집필했다. 현재 전남 여수에서 저작 활동에 몰두하고 있다.

![[서점 직원의 선택] 전자책 담당자는 어떤 책을 읽을까?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250926-beec83a8.jpg)

![[추천핑] 어쩔 수 없이 밀려남에 고하다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250919-727bd620.jpg)

![[리뷰] 산책하는 이들의 기묘하고 은밀한 즐거움](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250813-27239be1.jpg)