아날로그의 맥을 잇는 동시대의 아티스트 - 윤하, 데이브레이크, 알 켈리

오랫동안 마주하지 못하던 이들의 음악을 접하는 순간은 언제나 반갑습니다. 전 소속사와의 분쟁 탓에 발이 묶여있던 윤하가 드디어 자유롭게 음악을 할 수 있는 권리를 찾았다고 하네요. 우여곡절을 다 겪은 앨범인지라 기다렸던 팬들이 상당한 것으로 알고 있는데요. 그의 컴백앨범인 < Supersonic >을 소개합니다.

2012.07.25

오랫동안 마주하지 못하던 이들의 음악을 접하는 순간은 언제나 반갑습니다. 전 소속사와의 분쟁 탓에 발이 묶여있던 윤하가 드디어 자유롭게 음악을 할 수 있는 권리를 찾았다고 하네요. 우여곡절을 다 겪은 앨범인지라 기다렸던 팬들이 상당한 것으로 알고 있는데요. 그의 컴백앨범인 < Supersonic >을 소개합니다. < 톱밴드 시즌2 >의 유력한 우승후보, 어느새 데뷔 5년차가 된 인디밴드 데이브레이크의 신보와 「I believe I can fly」로 유명한 알앤비 싱어 알 켈리의 신보도 함께 만나보겠습니다.

윤하(Younha) < Supersonic >

생각해보면 이상한 현상이라 할 만 했다. 음원 사이트에서는 50위안에 겨우 랭크되고 있는 앨범의 오프라인 초도물량이 일부 레코드샵에서는 품귀현상을 빚고 있다니. 이처럼 윤하에게는 ‘저물어가는 아날로그 시대의 맥을 잇는 아티스트’라는 크나큰 상징성이 존재했다. 멜로디나 편곡이 허술해도 이를 보컬 자체로 끌어올릴 수 있는 몇 안 되는, 음악에의 순수의지를 한 아름 안은 그녀의 등장은 온라인과 기획형 아이돌에 정을 붙이지 못하는 이들에게 있어 눈부시게 빛나는 동시대적 대안임에 분명했다.

안타깝게도 모든 것이 순탄하지는 않았다. 원치 않는 더딘 발걸음이 계속되는 동안 시대의 흐름에 맞춰가는 이들이 등장했고, 뮤지션으로서의 청사진은 빛바래져 가는 듯 했다. 그 짧은 시간조차 뛰어넘지 못한 불운, 그것이 2년 가까이 ‘가수 윤하’가 가장 많이 들어야 되는 단어가 아니었나 싶다. 이제 그것들이 긍정적인 평가로 역전될 때가 찾아온 듯하다. 모든 것을 정리하고 평온을 되찾은 마음속에는 흐름을 다시 자신 쪽으로 끌고 올 강한 소용돌이가 진을 치고 있는 덕분이다.

1년 반만의 신작은 공백 기간 동안 노래 할 수 없었던 상황 속에서 느꼈던 감정들이 주를 이루고 있다. 내가 누구인지 깨달았다며 이젠 전속력으로 달려 나갈 수 있다고 외치는 「Supersonic」과 깨어진 꿈의 날카로운 파편으로 다친 마음을 울부짖는 「No limit」, 일렉트로니카를 한소끔 얹어 질주감을 극대화 시킨 「Run」까지. 전반부를 예전의 앳된 피아노 록이 아닌 로커로서의 홀로서기를 보여주는 사운드로 장식했다는 것도 상기해볼 만한 사항이다. 팝이나 발라드로 주도권이 넘어갔을 것이라 생각한 이들에게 내미는 반전이며, 그래도 기타 사운드로 시작한 그 근간은 저버리지 않겠다는 초심의 발로다.

프로듀서로는 지명도 있는 뮤지션 대신 자신을 오랫동안 봐온 덕분에 깊은 소통이 가능했을 이관을 앉혔다. 그동안의 내면을 다각도에서 끌어내기 위한 의도였을 것이다. 그로 인해 획득한 것은 일관성이지만, 아무래도 대중의 기대심리는 아쉬움을 토로하고 있을 듯하다. 「우산」이나 「오늘 서울 하늘은 하루종일 맑음」의 후속탄을 기다리는 이들 또한 많았을 것이기 때문이다. 그러한 화려함은 분명 잠시 부재중이지만, 여전히 그녀는 ‘보컬리스트의 능력’으로 이를 헤쳐나간다.

「소나기」는 그러한 점에서 베스트로 꼽고 싶은 트랙이다. 마냥 밝은 분위기 보다 약간은 어두운 감성에서 큰 강점을 보여 온 음색이기에 브릿팝과의 만남은 시너지 효과를 발한다. 같은 비와 관련된 노래라도 「빗소리」와 「우산」과는 또 다른 이야기를 전달해준다는 측면을 보면 가사와 사운드에 맞는 울림을 찾아내는 솜씨가 더욱 능숙해졌음을 알 수 있다. 어느 때 보다 피쳐링 명단이 늘어났지만, 그 안에서 단단히 중심을 잡고 있는 것은 여전한 가창의 매력이다. 이 점을 항상 챙기고 있다는 것이 싱어송라이터로서의 진화를 기다리게끔 하는 가장 큰 요인이다.

3집 B Part < Growing Season >(2009)의 애수와 격정, 일본 2집 < ひとつ空の下(한 하늘 아래) >(2011)의 일상성과 즐거움을 지금 상황에 덧대어 한 장에 꼭꼭 눌러 담은 앨범이다. 간만에 날개를 펴고 초음속으로 달려간 덕분에 그렇게 좋아하면서도 잠시 놓치고 있었던 음율들을 어느 정도 따라잡았다는 느낌이 든다. 여전히 모든 것을 품어내지는 못했지만, 가던 길을 다시 확인했다는 것만으로도 무사귀환의 의의는 두 배가 된다. 늘 높은 기대치와 악조건에서 힘겹게 걸어 왔지만, 그 와중에서도 그것을 온전히 실력으로 커버해왔던 그녀이기에 가능한 이야기다. 남은 건 앞으로의 여정을 따뜻하게 지켜보는 일 뿐이다. 성장의 증거는 이번이 아닌 앞으로 더 뚜렷해질 것이기 때문에.

데이브레이크(Daybreak) < SPACEenSUM >

자켓 속 알파벳의 디자인적 효과를 빌어 데이브레이크는 이번 타이틀 < SPACEenSUM >을 두고 자신들의 ‘음악적 철학’을 표현하는 말이라 선언했다. 투박하게 직역하자면 ‘공간과 총계’쯤 되는데, 우리를 둘러싸고 있는 공간과 그 공간을 채우는 사람들의 합을 노래한다는 풀이다. 합은 곧 너와 나의 이야기가 이루는 전체, 즉 우리 삶 ‘전부’의 축약이다. ‘전부’라는 건 ‘다양성’을 통해야 확보될 수 있는 것. 결국 이번 앨범의 주제이자 이들의 음악적 철학의 핵심은 ‘다양성’에 있다고 할 수 있겠다.

앨범은 대체적으로 제 목적을 따르려는 노력을 보인다. 탄탄한 연주력과 보컬, 다채로운 사운드 운용력은 익히 알려진 이들의 특기. 그 기본기를 토대로 한층 더 복합적인 소리를 여러 작법으로 세공해냈다. 스토리 면에선 총계를 특색화할 만큼 레퍼토리가 고르다고 보긴 힘들지만, 확실히 사운드 면에서는 가용 범위가 확장된 느낌인데, 이는 전에 비해 더욱 다양한 멤버들이 곡 작업에 고루 참여한 것과도 무관하지 않다.

풍성하되 비대하지 않은 적당함이 듣는 이에 따라 친절하게 다가갈 수도, 심심하게 느껴질 수도 있다. 방방거리는 사운드 가운데 묘하게 풍기는 차분함이 특징인데, 초기 시절 보여 온 특유의 발랄함에 점점 중력이 생기는 듯하다.

박지성 선수를 향한 헌정곡 「두 개의 심장」과 제목처럼 밝고 경쾌한 「Sunny Sunny」 정도가 「좋다」와 「팝콘」에서 보인 데이브레이크식 에너지의 계보를 이을 뿐, 비트가 살아 있는 「Silly」조차도 가만히 감상하기에 더 좋다. 현악 세션이 감정을 고조시키는 「오랜만에」, 수록곡 중 돋보일 만큼 어쿠스틱한 「담담하게」 같은 조용한 곡들이 주는 존재감이 크다. 이 역시도 한곡 한곡에 소리들을 총집합시켜 매 곡이 비슷한 화려함을 풍겼던 과거와 달리, 곡마다 악기를 덜어내고 조합을 달리 하면서 개별 곡이 심플하면서도 미세한 개성을 갖게 된 영향이다. 앨범을 다양성의 총계로 묶을 수 있는 지점이다.

다만 이들이 추구하는 다양성이 여성적 문법으로 범람하는 근래 홍대 음악의 범주 안에서 소구되는 점은 여전히 한계다. ‘Space en Sum’이 ‘인기를 얻는 인디 음악 코드의 총계’라고 거칠게 낮잡아도 반박의 여지가 적을 듯하다. 트랜드의 반영은 곧 비슷한 트랜드를 공유하는 음악과 교집합을 가질 수밖에 없다. 「내려놓다」, 「담담하게」 같은 곡은 ‘노리플라이’의 인상이 묻어나고, 「모노 트레인」에서는 ‘페퍼톤스’식 터치가 자연스레 떠올려지는 게 그러한 이유다.

애초 인디음악이라는 포맷으로 대중성 짙은 달콤한 기타팝을 선보여 오던 밴드였다. 그러나 이들의 시작점을 감안하고 보더라도 감성적 사운드의 자장 아래 미세하게 유지되던 강약 조절조차 더욱 연약한 서정성으로 편중되었다. 단단한 자기 짜임새와 한곡 한곡 높은 완성도로 그 아쉬움을 극복하고 있지만, 제 스스로 규격화되어선 지금의 개성이 평범해지는 것도 시간문제일 수 있다.

알 켈리(R. Kelly) < Write Me Back >

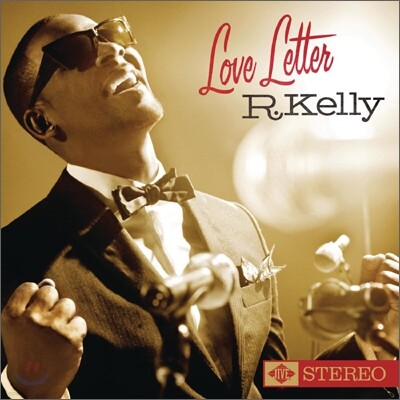

첫 싱글 「Share my love」와 두 번째 싱글 「Party jumpin'」만으로도 알 켈리의 11번째 앨범 < Write Me Back >이 복고를 지향한 전작 < Love Letter >의 연장선에 있음을 공언한다. 많은 가수들이 전기 코드를 꼽을 때 알 켈리는 그 코드를 뽑고 예전 사운드로 돌아갔다. 레이 찰스와 스티비 원더를 떠올리는 < Love Letter >와 < Write Me Back >의 앨범 커버 사진만으로도 그 안에 담겨있는 음악이 보인다. 이 두 장은 알앤비 그룹 토니 토니 톤 출신의 소울 아티스트 라파엘 사디크의 2009년도 솔로앨범 < The Way I See It >처럼 차별화 전략의 승리다.

LMFAO나 데이비드 궈타와 함께 작업해서 큰 성공을 일군 리아나 그리고 크리스 브라운, 플로 라이다 등 일렉트로닉 사운드를 채득한 흑인 뮤지션들 사이로 알 켈리의 발걸음은 의외다. 기존의 관능적이고 외설적인 사랑 대신 1960, 1970년대식의 순애보가 그 자리를 채우며 어리숙하지만 순박한 연정(戀情)을 포옹한다.

전작 < Love Letter >가 1960년대 모타운에 대한 헌정이었다면 < Write Me Back >은 1970년대 소울, 특히 필라델피아 소울에 대한 알 켈리만의 해석이자 트리뷰트다. 경박하지 않지만 그루브를 탈 수 있는 적당한 리듬과 현악기의 안배는 이번 음반이 과거와 현재의 중용이란 미덕을 한층 강조한다.

소울 가수 배리 화이트가 이끌었던 러브 언리미티드 오케스트라로부터 채무를 진 「Love is」와 「Share my love」, 스티비 원더의 음색에서 영감을 받은 「Believe that it's so」, 1970년대 중반의 필라델피아 소울의 대표적인 그룹 스피너스를 되살린 「Lady Sunday」 그리고 빌 위더스의 「Lovely day」의 베이스 라인을 샘플링 한 「Feelin' single」 등은 감성의 시간을 역회전시킨다.

스모키 로빈슨 & 미라클스를 끌어온 「Fool for you」에서 알 켈리는 스모키 로빈슨의 목소리를 기분 좋게 빌려왔다. 이 곡은 작곡가나 프로듀서의 이미지가 짙은 알 켈리의 보컬 역량이 만만치 않다는 것을 알려주는 바로미터가 될 것이다. 다시 한 번 러브 언리미티드 오케스트라 풍의 「Share my love」를 앨범의 마지막 트랙으로 배치해 < Write Me Back >가 1970년대의 필라델피아 소울에 대한 헌핵의 의미를 담고 있음을 재차 환기시킨다.

한편 1960년대 초반에 전 세계를 뒤흔든 트위스트 붐을 되살리는 「Party jumpin'」은 여름을 겨냥한 파티송이며, 「All rounds on me」는 1950년대의 흥겨운 초기 로큰롤까지 거슬러 올라가 트위스트와 로큰롤의 모체가 흑인 음악이라는 것도 역설한다. 소울 음악에 대한 21세기 판 교과서다.

2000년대 중반 이후, 대형 히트곡을 내지 못한 알 켈리는 과거를 통해 현재의 자신을 투영한 < Love Letter >와 < Write Me Back >으로 음악에 귀속한다. 그의 선택은 나쁘지 않았다.

윤하(Younha) < Supersonic >

생각해보면 이상한 현상이라 할 만 했다. 음원 사이트에서는 50위안에 겨우 랭크되고 있는 앨범의 오프라인 초도물량이 일부 레코드샵에서는 품귀현상을 빚고 있다니. 이처럼 윤하에게는 ‘저물어가는 아날로그 시대의 맥을 잇는 아티스트’라는 크나큰 상징성이 존재했다. 멜로디나 편곡이 허술해도 이를 보컬 자체로 끌어올릴 수 있는 몇 안 되는, 음악에의 순수의지를 한 아름 안은 그녀의 등장은 온라인과 기획형 아이돌에 정을 붙이지 못하는 이들에게 있어 눈부시게 빛나는 동시대적 대안임에 분명했다.

안타깝게도 모든 것이 순탄하지는 않았다. 원치 않는 더딘 발걸음이 계속되는 동안 시대의 흐름에 맞춰가는 이들이 등장했고, 뮤지션으로서의 청사진은 빛바래져 가는 듯 했다. 그 짧은 시간조차 뛰어넘지 못한 불운, 그것이 2년 가까이 ‘가수 윤하’가 가장 많이 들어야 되는 단어가 아니었나 싶다. 이제 그것들이 긍정적인 평가로 역전될 때가 찾아온 듯하다. 모든 것을 정리하고 평온을 되찾은 마음속에는 흐름을 다시 자신 쪽으로 끌고 올 강한 소용돌이가 진을 치고 있는 덕분이다.

|

|

프로듀서로는 지명도 있는 뮤지션 대신 자신을 오랫동안 봐온 덕분에 깊은 소통이 가능했을 이관을 앉혔다. 그동안의 내면을 다각도에서 끌어내기 위한 의도였을 것이다. 그로 인해 획득한 것은 일관성이지만, 아무래도 대중의 기대심리는 아쉬움을 토로하고 있을 듯하다. 「우산」이나 「오늘 서울 하늘은 하루종일 맑음」의 후속탄을 기다리는 이들 또한 많았을 것이기 때문이다. 그러한 화려함은 분명 잠시 부재중이지만, 여전히 그녀는 ‘보컬리스트의 능력’으로 이를 헤쳐나간다.

「소나기」는 그러한 점에서 베스트로 꼽고 싶은 트랙이다. 마냥 밝은 분위기 보다 약간은 어두운 감성에서 큰 강점을 보여 온 음색이기에 브릿팝과의 만남은 시너지 효과를 발한다. 같은 비와 관련된 노래라도 「빗소리」와 「우산」과는 또 다른 이야기를 전달해준다는 측면을 보면 가사와 사운드에 맞는 울림을 찾아내는 솜씨가 더욱 능숙해졌음을 알 수 있다. 어느 때 보다 피쳐링 명단이 늘어났지만, 그 안에서 단단히 중심을 잡고 있는 것은 여전한 가창의 매력이다. 이 점을 항상 챙기고 있다는 것이 싱어송라이터로서의 진화를 기다리게끔 하는 가장 큰 요인이다.

| ||||||||||

3집 B Part < Growing Season >(2009)의 애수와 격정, 일본 2집 < ひとつ空の下(한 하늘 아래) >(2011)의 일상성과 즐거움을 지금 상황에 덧대어 한 장에 꼭꼭 눌러 담은 앨범이다. 간만에 날개를 펴고 초음속으로 달려간 덕분에 그렇게 좋아하면서도 잠시 놓치고 있었던 음율들을 어느 정도 따라잡았다는 느낌이 든다. 여전히 모든 것을 품어내지는 못했지만, 가던 길을 다시 확인했다는 것만으로도 무사귀환의 의의는 두 배가 된다. 늘 높은 기대치와 악조건에서 힘겹게 걸어 왔지만, 그 와중에서도 그것을 온전히 실력으로 커버해왔던 그녀이기에 가능한 이야기다. 남은 건 앞으로의 여정을 따뜻하게 지켜보는 일 뿐이다. 성장의 증거는 이번이 아닌 앞으로 더 뚜렷해질 것이기 때문에.

글 / 황선업(sunup.and.down16@gmail.com)

데이브레이크(Daybreak) < SPACEenSUM >

|

|

앨범은 대체적으로 제 목적을 따르려는 노력을 보인다. 탄탄한 연주력과 보컬, 다채로운 사운드 운용력은 익히 알려진 이들의 특기. 그 기본기를 토대로 한층 더 복합적인 소리를 여러 작법으로 세공해냈다. 스토리 면에선 총계를 특색화할 만큼 레퍼토리가 고르다고 보긴 힘들지만, 확실히 사운드 면에서는 가용 범위가 확장된 느낌인데, 이는 전에 비해 더욱 다양한 멤버들이 곡 작업에 고루 참여한 것과도 무관하지 않다.

풍성하되 비대하지 않은 적당함이 듣는 이에 따라 친절하게 다가갈 수도, 심심하게 느껴질 수도 있다. 방방거리는 사운드 가운데 묘하게 풍기는 차분함이 특징인데, 초기 시절 보여 온 특유의 발랄함에 점점 중력이 생기는 듯하다.

박지성 선수를 향한 헌정곡 「두 개의 심장」과 제목처럼 밝고 경쾌한 「Sunny Sunny」 정도가 「좋다」와 「팝콘」에서 보인 데이브레이크식 에너지의 계보를 이을 뿐, 비트가 살아 있는 「Silly」조차도 가만히 감상하기에 더 좋다. 현악 세션이 감정을 고조시키는 「오랜만에」, 수록곡 중 돋보일 만큼 어쿠스틱한 「담담하게」 같은 조용한 곡들이 주는 존재감이 크다. 이 역시도 한곡 한곡에 소리들을 총집합시켜 매 곡이 비슷한 화려함을 풍겼던 과거와 달리, 곡마다 악기를 덜어내고 조합을 달리 하면서 개별 곡이 심플하면서도 미세한 개성을 갖게 된 영향이다. 앨범을 다양성의 총계로 묶을 수 있는 지점이다.

다만 이들이 추구하는 다양성이 여성적 문법으로 범람하는 근래 홍대 음악의 범주 안에서 소구되는 점은 여전히 한계다. ‘Space en Sum’이 ‘인기를 얻는 인디 음악 코드의 총계’라고 거칠게 낮잡아도 반박의 여지가 적을 듯하다. 트랜드의 반영은 곧 비슷한 트랜드를 공유하는 음악과 교집합을 가질 수밖에 없다. 「내려놓다」, 「담담하게」 같은 곡은 ‘노리플라이’의 인상이 묻어나고, 「모노 트레인」에서는 ‘페퍼톤스’식 터치가 자연스레 떠올려지는 게 그러한 이유다.

| |||||||||||||

애초 인디음악이라는 포맷으로 대중성 짙은 달콤한 기타팝을 선보여 오던 밴드였다. 그러나 이들의 시작점을 감안하고 보더라도 감성적 사운드의 자장 아래 미세하게 유지되던 강약 조절조차 더욱 연약한 서정성으로 편중되었다. 단단한 자기 짜임새와 한곡 한곡 높은 완성도로 그 아쉬움을 극복하고 있지만, 제 스스로 규격화되어선 지금의 개성이 평범해지는 것도 시간문제일 수 있다.

글 / 윤은지 (theothersong@naver.com)

알 켈리(R. Kelly) < Write Me Back >

첫 싱글 「Share my love」와 두 번째 싱글 「Party jumpin'」만으로도 알 켈리의 11번째 앨범 < Write Me Back >이 복고를 지향한 전작 < Love Letter >의 연장선에 있음을 공언한다. 많은 가수들이 전기 코드를 꼽을 때 알 켈리는 그 코드를 뽑고 예전 사운드로 돌아갔다. 레이 찰스와 스티비 원더를 떠올리는 < Love Letter >와 < Write Me Back >의 앨범 커버 사진만으로도 그 안에 담겨있는 음악이 보인다. 이 두 장은 알앤비 그룹 토니 토니 톤 출신의 소울 아티스트 라파엘 사디크의 2009년도 솔로앨범 < The Way I See It >처럼 차별화 전략의 승리다.

LMFAO나 데이비드 궈타와 함께 작업해서 큰 성공을 일군 리아나 그리고 크리스 브라운, 플로 라이다 등 일렉트로닉 사운드를 채득한 흑인 뮤지션들 사이로 알 켈리의 발걸음은 의외다. 기존의 관능적이고 외설적인 사랑 대신 1960, 1970년대식의 순애보가 그 자리를 채우며 어리숙하지만 순박한 연정(戀情)을 포옹한다.

| ||||||||||

전작 < Love Letter >가 1960년대 모타운에 대한 헌정이었다면 < Write Me Back >은 1970년대 소울, 특히 필라델피아 소울에 대한 알 켈리만의 해석이자 트리뷰트다. 경박하지 않지만 그루브를 탈 수 있는 적당한 리듬과 현악기의 안배는 이번 음반이 과거와 현재의 중용이란 미덕을 한층 강조한다.

소울 가수 배리 화이트가 이끌었던 러브 언리미티드 오케스트라로부터 채무를 진 「Love is」와 「Share my love」, 스티비 원더의 음색에서 영감을 받은 「Believe that it's so」, 1970년대 중반의 필라델피아 소울의 대표적인 그룹 스피너스를 되살린 「Lady Sunday」 그리고 빌 위더스의 「Lovely day」의 베이스 라인을 샘플링 한 「Feelin' single」 등은 감성의 시간을 역회전시킨다.

스모키 로빈슨 & 미라클스를 끌어온 「Fool for you」에서 알 켈리는 스모키 로빈슨의 목소리를 기분 좋게 빌려왔다. 이 곡은 작곡가나 프로듀서의 이미지가 짙은 알 켈리의 보컬 역량이 만만치 않다는 것을 알려주는 바로미터가 될 것이다. 다시 한 번 러브 언리미티드 오케스트라 풍의 「Share my love」를 앨범의 마지막 트랙으로 배치해 < Write Me Back >가 1970년대의 필라델피아 소울에 대한 헌핵의 의미를 담고 있음을 재차 환기시킨다.

한편 1960년대 초반에 전 세계를 뒤흔든 트위스트 붐을 되살리는 「Party jumpin'」은 여름을 겨냥한 파티송이며, 「All rounds on me」는 1950년대의 흥겨운 초기 로큰롤까지 거슬러 올라가 트위스트와 로큰롤의 모체가 흑인 음악이라는 것도 역설한다. 소울 음악에 대한 21세기 판 교과서다.

2000년대 중반 이후, 대형 히트곡을 내지 못한 알 켈리는 과거를 통해 현재의 자신을 투영한 < Love Letter >와 < Write Me Back >으로 음악에 귀속한다. 그의 선택은 나쁘지 않았다.

글 / 소승근(gicsucks@hanmail.net)

4개의 댓글

추천 기사

추천 상품

데이브레이크 (Daybreak) 2집 - Aurora

출판사 | 주식회사 엠피엠지

필자

이즘

이즘(www.izm.co.kr)은 음악 평론가 임진모를 주축으로 운영되는 대중음악 웹진이다. 2001년 8월에 오픈한 이래로 매주 가요, 팝, 영화음악에 대한 리뷰를 게재해 오고 있다. 초기에는 한국의 ‘올뮤직가이드’를 목표로 데이터베이스 구축에 힘썼으나 지금은 인터뷰와 리뷰 중심의 웹진에 비중을 두고 있다. 풍부한 자료가 구비된 음악 라이브러리와 필자 개개인의 관점이 살아 있는 비평 사이트를 동시에 추구하고 있다.

![[서점 직원의 월말정산] 7월의 즐길거리를 소개합니다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250731-ea87383d.jpg)

![[큐레이션] 여름 기억 레시피](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250729-cc89be0e.jpg)

![[클래식] ‘신동(Child Prodigy)’이라 불린 사람들의 음악](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250321-f8091a25.png)

![[큐레이션] 봄이 이끄는 방향으로](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250311-144c5c78.jpg)

.jpg)

우유커피좋아

2012.12.20

pmh0122

2012.07.29

천사

2012.07.25

더 보기