6. 24.

영국 국민이 유럽 연합을 탈퇴하기로 결정했다.

브렉시트의 결과로 파운드 환율이 내려갔다.

순간, 한 출판사에서 찰스 디킨스의 생애를 따라가며 책을 써보지 않겠느냐고 제안을 받았던 게 떠올랐다. 파운드가 내려갔다면 할 만하다.

브렉시트 기념으로 찰스 디킨스의 『두 도시 이야기』를 읽기로 했다.

6. 25.

우선, 동네 서점에 가서 『두 도시 이야기』를 골라 보니, 총 4종의 판본이 있었다.

P사 2종, C사 1종, 책읽는 수요일 1종.

번역을 비교한 후, 결국 책읽는 수요일의 판본을 샀다.

그나마 번역이 좀 나았다(오해는 마시길. 나는 해석보다는 번역이 된 걸 원한다. 굳이 따지자면, 직역보다는 의역이 읽기에 편하다. 왜냐하면, 언어와 언어 사이에는 국경이 있기 때문에, 한 언어가 다른 국경을 통과할 때는 어쩔 수 없이 통관의 절차를 겪어야 하기 때문이다. 즉, ‘나름의 각색’이 필요한 것이다. 다시 말하자면, 내 개인 취향일 뿐 오해 마시길).

대형 출판사의 세계문학을 읽을 때마다, 번역의 아쉬움을 강하게 느낀다(이 역시 개인의 취향일 뿐).

이참에 생각해보니 내가 별로라고 느낀 외국 고전들은 실은 번역에 문제가 있었던 것이었다. 기회가 되어 원서를 읽어보면, ‘아니. 이렇게 깔끔한 문장이었나?’ 하며 놀랄 때가 있다. 물론, 그렇다 해서 일일이 원서를 구할 수도 없거니와, 읽어낼 열정도 부족하다. 따라서, 번역가들에게는 항상 고마움을 느끼고 있다. 때론 도무지 한국어이지만, 한국어가 아닌 문장을 만날지언정.

어쨌든, 가장 고생하며 읽은 소설은 『백 년의 고독』인데, 공교롭게 읽고 난 후 가장 큰 보람과 흥미에 젖었던 것 역시 『백 년의 고독』이었다.

스페인어로 쓰인 소설까지 원서로 읽을 수는 없기에, 당시 나는 총 세 권의 번역서를 번갈아가며 읽었다. 육문사에서 나온 판본은 헌책방에서 2천 원에 산 뒤, 집에 와서 읽었는데 읽을 때마다 먼지 탓에 재채기가 나오고, 콧물이 나오고, 몸이 간지러워 꽤나 고생했다. 마치 파묻힌 도자기를 파내는 고고학자가 된 기분이었다. 그때 이해되지 않는 문장이 나오면, 다른 출판사의 판본을 읽고, 그래도 이해되지 않으면 또 다른 출판사의 판본을 읽으며 ‘이거. 뭐. 암호 해독하는 것 같잖아’ 하고 여겼다.

이번에도 3종의 번역서를 번갈아 읽으니, 이 문제는 좀 더 크게 다가왔다. 공교롭게 대부분 별로라고 여긴 번역서들은 모두 교수들이 번역한 것이었다. 혹시 대학교수들이 소설을 번역하면, 그게 연구실적으로 인정이 되는 건가. 그래서 방학이 되면, ‘자! 기왕이면 어디 한 번…!’하는 기분으로 번역을 하는 걸까. 그렇다 해도, 이 역시 그들의 삶의 방식이라 뭐라 탓할 순 없다.

하지만, 교수님들. 한국 독자로서 한국어 문장을 이해할 수 없을 때 느끼는 자괴감 정도는 좀 헤아려 주면서, 실적을 올려주십시오. 작가인 독자가 한국어를 이해하지 못할 때는 정말 벽에 머리를 쿵쿵 박고 싶어진다고요.

6. 27.

『두 도시 이야기』는 3부로 구성돼 있다. 위대한 록밴드는 3인조이듯(레드 제플린, 지미핸드릭스 익스피리언스, 크림), 위대한 이야기 역시 대개 3부작이다.

내가 가장 좋아하는 방식은 1부에서 주인공 A의 이야기가 펼쳐지고, 2부에서는 또 다른 주인공 B의 이야기가 펼쳐지는 것이다. 일견, A와 B는 완전히 개별적이고 독립적인 세상에 사는 것처럼 보인다.

예컨대, A는 미국 남부의 소작농이고, B는 독일 나치 장교인 셈이다. 그런데, 3부에서 전혀 만날 것 같지 않은 A와 B가 만난다. 그러면서, 1부와 2부에 다 풀어놓지 못했던, 비밀과 사연이 밝혀지고, 이 둘은 3부에서 충돌하고, 결국 사건이 해결되는 되는 것이다.

영화 <바스터즈: 거친 녀석들>가 이러한 구성이다.

실은 예전에도 몇 번이나 이러한 구성으로 써보려 했다. 하지만, 그때마다 나는 1, 2, 3부의 길이가 같거나 비슷해야 한다고 여겼다. 때문에, 기계적으로 분량을 맞추려다 보니 이야기가 한쪽은 지나치게 늘어지고, 다른 한쪽은 지나치게 압축된다는 느낌이 들어 관뒀다.

하지만, 『두 도시 이야기』는 1부가 2, 3부에 비해 엄청나게 짧다. 조금 과장하자면, 2, 3부에 비교해, 1부는 병아리 똥 같은 크기다(2부는 코끼리 똥, 3부는 소똥 크기다). 찰스 디킨스가 이미 150여 년 전에 이리했다.

나도 이제 길이에 구애받지 않을 것이다.

다음 작품은 무조건 3부작이다. 간만에 절도할 게 생겼다.

6. 29.

『두 도시 이야기』는 1859년에 출판됐다. 아직도 살아남았다니. 오늘 내게 가장 큰 울림을 준 것은 바로 출판년도다. 2014년 9월에 출판한 내 소설 『풍의 역사』는 그해 연말에 독자와, 평론가와, 편집자와 기자와, 한국인과 태국인과 화성인의 기억 속에서, 즉 모든 이의 기억 속에서 완전히 사라졌다. 아니, 언제 기억에 남기라도 했는가? 하여, 생각했다.

과연 나도 찰스 디킨스처럼 150년 이상 살아남는 소설을 쓸 수 있을까. 지금 출판시장에서 웬만한 책의 수명은 기껏해야 3개월인데…. 고작 100일도 버티지 못하는 책을 쓸 것인가. 세상이 당장 반응하지 않더라도 몇 세기 후까지 살아남을 작품을 위해 골방에서 예술혼을 불태울 것인가.

나는 『두 도시 이야기』를 덮고, 오랫동안 생각했다. 손을 책 표지에 얹은 채 고민하니, 활자가 된 찰스 디킨스의 땀과 눈물과 고뇌가 책장을 통해 내 손에 전해지는 느낌이 들었다. 마침내 나는 결정했다. ‘그래! 나는 건강한 정신에, 의욕이 넘치는 작가다. 내 남은 생을 작품을 위해 불태우자!’ 변덕스러운 시장에서 기껏 3개월밖에 살아남지 못하는 책을 쓰는 작가라면, 매 3개월마다 책을 내자.

하여, 나는 당장 출판사에 전화를 걸어 차기 소설집을 다음 달에 내자고 했다.

출판사 대표가 들뜬 톤으로 말했다.

“아니. 최 작가. 웬일이야! 2년 동안 끌더니… 기저귓값 필요한 거야?”

그는 좋다고 했다.

그래. 나는 이제 작가로서 불멸의 질을 추구하는 길을 포기한 대신, 작품의 유통기한이 끝날 때마다 새 책을 내는 무한한 양의 길을 걷기로 결심했다.

그나저나, 노파심에 말해둔다. 내가 작가로서 ‘무한한 양의 길’을 걷기로 한 것과, 『두 도시 이야기』의 2부만큼이나 방대한 배설을 (해, 많은 기저귀를 필요로) 하는 내 아들의 출생과는 아무런 상관이 없다.

쓰고 나니, 미심쩍어지긴 했지만.

6. 30.

어이쿠, 내 정신 봐라. 『두 도시 이야기』를 읽고 있으면서, 작품 이야기를 하지 않았구나(이래서 사람은 수면을 충분히 취해야 한다).

자, 그럼 본격적으로 어디 한 번.

찰스 디킨스는 소설을 서술하며 독특한 방식을 구사한다.

우선, 하나의 사건을 언급한다. 그리고 그 사건에 새로운 인물을 쓰윽 등장시킨다.

그러고 나서, 다음 챕터에 그 등장인물의 전사(前史)를 서술한다.

예컨대, 챕터 1에 한 사건을 서술하면, 챕터 2에는 그 사건에 연루된 인물 A의 전사를, 챕터 3에는 인물 B의 전사를 서술한다. 동시에 챕터 2와 3에 또 새로운 사건과 인물을 또 쓱 끼워 넣는다. 그러고, 챕터 4와 5에 또 새 인물의 전사를 풀고, 새로운 사건을 쌓아간다. 이렇게 하여, 이야기는 점점 깊어지고, 확장된다. 이야기를 축조하는 찰스 디킨스의 기술이다.

능청맞고, 계산이 빠른 작가다.

아울러, 하나의 사건을 이야기하되, 절대 그 사건이 어떤 색과 형체를 띠고 있는지 단번에 밝히지 않는다. 시원시원한 맛은 없지만, 감질맛 나게 하여 다음 장을 읽게 만든다. 단번에 전골 요리를 내놓지 않고, 코스로 이것저것 조금씩 내놓아 계속 먹게 만드는 요리사 같다.

음식을 맛나게 하는 요리사가 손님을 살찌우듯,

이야기를 맛깔스럽게 풀어놓는 작가, 즉 찰스 디킨스는 독자의 영혼을 찌운다.

대머리가 된 것 빼고는, 모든 게 부러운 작가다.

7. 2.

비가 내렸다.

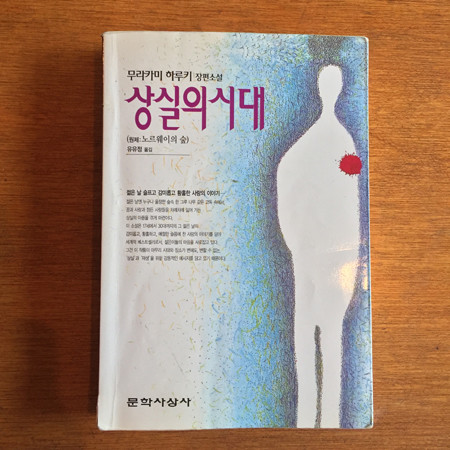

비가 올 때면 종종 무라카미 하루키의 『상실의 시대』를 다시 읽는다.

이 책 역시 유유정이 번역한 『상실의 시대』 2종(개정판 포함), 양억관이 번역한 『노르웨이의 숲』, 하버드대 교수였던 제이 루빈의 영어판

번역에 대해 말하자면, 나는 비틀즈의 노래

어쨌든, 비가 올 때는 대개 유유정의 개정판 『상실의 시대』를 읽는다.

소파에 벌러덩 누워, 아무 페이지나 펼쳐서 다시 읽는다.

때로는 첫 페이지부터 작정하고 다시 읽는다.

어떤 때는, ‘에이. 또 읽을 필요는 없잖아’하고 펼친 페이지부터 한 장씩 넘기며 읽는데, 그러다 보면 다시 한 번 책을 끝까지 읽기도 한다.

빗소리를 들으며 『상실의 시대』를 읽다 보면, 왠지 휴일의 쓸쓸함이 이렇게 완벽한 기분을 자아낼 수 있을까 싶기도 하다.

여러 번 읽어보았지만, 여러 번 읽어볼 것 같다.

당연한 말이지만, 하루키도 부럽다.

대머리가 안 됐으니, 더 부럽다.

최민석(소설가)

단편소설 ‘시티투어버스를 탈취하라’로 제10회 창비신인소설상(2010년)을 받으며 등단했다. 장편소설 <능력자> 제36회 오늘의 작가상(2012년)을 수상했고, 에세이집 <청춘, 방황, 좌절, 그리고 눈물의 대서사시>를 썼다. 60ㆍ70년대 지방캠퍼스 록밴드 ‘시와 바람’에서 보컬로도 활동중이다.

![[리뷰] 업(業)으로 다시 지은 셰익스피어의 희곡, 『시간의 틈』](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251023-b21e41b3.jpg)

![[여성의 날] 미친 말(crazy horse)과 미친 말(crazy talk)](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250304-76bff588.png)

![[Read with me] 더보이즈 주연 “성장하고 싶을 때 책을 읽어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241219-0fe5295b.jpg)

jhpark6984

2016.07.14

문장 하나하나를 해석한 글을 소설가가 보고 이를 퇴고하듯이 소설가가 다듬는 것이죠. 소설에 담긴 의미는 원서하고 상당히 멀어질 수 있다고 생각할 수 있습니다만, 번역이 목에 걸려 잘 넘어가지 않는 독자로서는 조금 부드러워졌으면 하는 바람이 있습니다.

그리고 비교할 수 있게 번역가가 직접 번역한 원고도 한벌. 그래서 소설가 교정본하고 번역가 번역본을 하나하나 내놓는 것이죠.

소설가가 번역했다는 이야기를 들은 것 같기도 하지만 이런 식으로 각각의 버전을 따로따로 내었다는 이야기는 들어본 적이 없어서 망상에 끄적여 봅니다.