시인 윤동주, 청년 윤동주

“죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄럼이 없기를, 잎새에 이는 바람에도 나는 괴로워했다.”

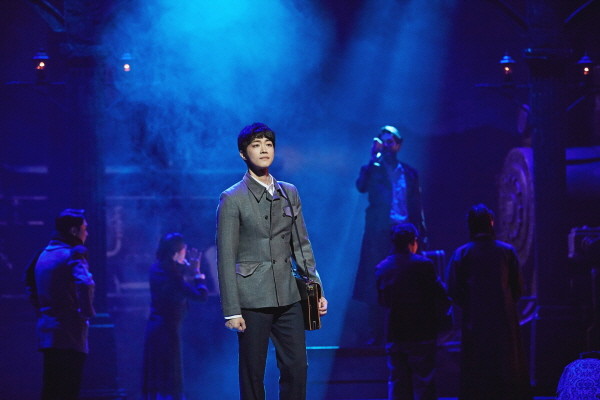

무언가를 “쓴다”는 것은 자신의 존재를 세상에 드러내주기도 하고, 내면의 가장 깊은 곳과 마주 하게 만들어준다. 시인 윤동주에게 시를 “쓴다”는 것은 그 두 가지 의미가 모두 결합된, 고통과 고뇌의 산물이었다. 네 번째 무대로 관객을 만나고 있는 서울예술단의 창작 가무극 <윤동주, 달을 쏘다>는 그런 시인 윤동주의 삶을 무대 위로 옮겨왔다.

작년 한 해 ‘윤동주’라는 이름은 많은 미디어에서 언급 되었다. 이준익 감독의 영화 <동주>부터 무한도전의 <당신의 밤>까지. 이를 통해 대중들은 윤동주의 겪었던 시대적 아픔에 함께 슬퍼하고 함께 분노했다. <윤동주, 달을 쏘다> 역시 소심하고 평범했던 한 청년이 왜 그토록 괴로워하고, 왜 끊임없이 부끄러워하며 시를 통해 자신을 고백했는지를 천천히 풀어나간다. 무겁지 않지만 가볍지도 않게, 다채롭지만 자극적이지 않게 균형을 유지하며 탄탄한 작품성을 자랑한다.

<윤동주, 달을 쏘다> 속 청년 윤동주는 때론 친구들과 어울리며 또래 여학생에게 설렘을 느끼고, 때론 실 없는 농담에도 행복해하던 지극히 평범한 사람이었다. 때문에 해 맑게 웃던 그의 모습이 더 먹먹하고 아련하게 가슴에 박힌다. 단지 시를 쓰는 것을 좋아했던 한 청년은, 일본에 의해 우리 말이 탄압되고 그 속에서 무엇도 할 수 없는 무기력한 자신의 현실과 마주하며 조금씩 진짜 시인으로 성장해나간다.

시를 쓴다는 건

<윤동주, 달을 쏘다>는 ‘참회록’, ‘별 헤는 밤’, ‘팔복’ 등 윤동주의 시를 대사와 가사로 활용한다. 윤동주 역을 맡은 온주완의 차분한 음성으로 읊어지는 시들은, 그 속에 새겨 넣은 윤동주의 슬픔과 분노를 오롯이 느끼게 해준다. 작품 속에서 마주하는 그의 시는, 학창시절 단지 시험을 위해 외우고 분석했던 그때와 완전히 다르게 다가온다. 새로 마주하게 된 그의 시들은 수 없는 고뇌와 절실함을 꾹꾹 눌러 새긴, 시인의 영혼을 느끼게 해다.

자신을 제외한 다른 벗들이 온 몸으로 일제에 저항하는 모습을 보며, 윤동주는 방 안에서 묵묵히시를 쓰는 자신의 모습에 회의감을 느낀다. 허나 그 누가 시를 쓰는 그의 행위를 두고 겁쟁이라고 비난할 수 있을까. 그에겐 시를 쓴다는 것이 곧 저항과 항거의 의미였고, 사람답게 살아 가기 위한 유일한 방법이었다. 윤동주와 강처중, 송몽규가 함께 부르는 “시를 쓴다는 것”은, 시가 그에게 어떤 의미를 지니는지, 그 시대의 청춘들이 어떤 마음을 가지고 살았는지를 상징적으로 보여주는 넘버라 할 수 있다.

<윤동주, 달을 쏘다>는 2014년에 초연 된 이후, 올해로 사연째 관객과 만나고 있다. 주인공 윤동주 역에는 초연 때부터 함께 해온 박영수와, 온주완이 더블 캐스팅됐다. 작년 <뉴시즈>로 뮤지컬에 첫 발을 내디딘 온주완은, 노래 실력은 조금 아쉽지만 놀라운 연기력을 선보이며 윤동주에 완전히 녹아 든 모습을 보여줬다. 특히 극의 후반부 20분 동안 보여준 연기가 압권이다. 처절하게 내뱉는 윤동주의 ‘별 헤는 밤’은 모든 관객들의 가슴을 울리며 진한 감동을 선사하고, 혼자서도 충분히 무대를 장악한다.

첫사랑으로 등장하는 선화와의 관계 설정이나, 일본의 광기를 드러내는 부분에 많은 시간을 할애하는 연출 등이 2% 부족한 느낌을 주지만, <윤동주, 달을 쏘다>는 충분히 뛰어난 작품이다. 단지 평범한 ‘사람’이 되고 싶었던 한 청년, 하늘 아래 부끄러움을 남기고 싶지 않았던 한 시인의 삶은, 공연이 끝난 후에도 긴 여운을 남긴다.

임수빈

현실과 몽상 그 중간즈음

기획사 제공

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[젊은 작가 특집] 이유리 “최초로 쓴 글은 저를 위한 이야기였어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-23adec02.jpg)

![[젊은 작가 특집] 김화진 “언제나 서슴없이 ‘좋아해요’라고 말하는 분들께 고맙습니다”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-597192ae.png)

![[젊은 작가 특집] 김홍 “언젠가 청자에 대해 써보고 싶어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-5cfc5a28.png)

![[케이팝] 부석순 : 이것이 한국의 청춘이라면](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250121-e22cb3ee.png)