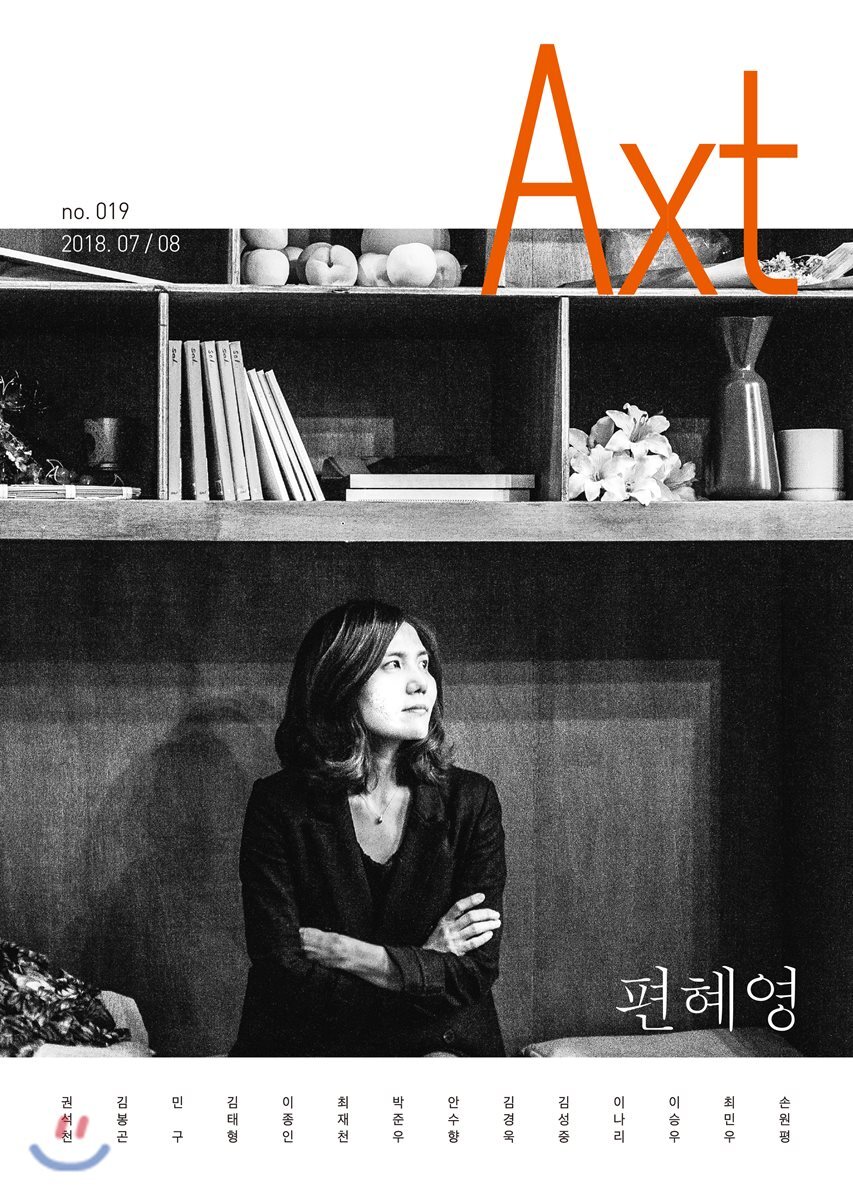

창간 3주년을 맞은 격월간 문학잡지

리뉴얼 호(19호)가 나온 지 한 달이 지났다. 지금의 소회를 말한다면.

|

|

강력하게 고생하며 겨우 만들어낸 걸 엎고 새로 하는 그런 무한 반복이 기억에 남는다. 그런데 덜컹, 했으나 별 탈 없이 착륙한 비행기 기장의 마음이 한구석에 있다. 안도의 한숨 같은 것.

평소 outro 글을 좋아하는데, 이번 호는 특히 인상에 깊이 남았다.

원래 편집위원들과 돌아가며 써왔는데, 리뉴얼 호 닫는 글을 쓰는 걸 다들 피하길래, 내가 쓸 수밖에 없었다. 그들에게 배신감 서운함 미움의 감정이 찾아왔지만, 마음을 잘 다스리고 잡지를 위해 좀 더 큰 그릇인 내가 희생했다. 이번 호에서 가장 고민했던 지점은 뭔가 지금

하하, 역시 편집장은 큰 인물이 해야 하는 일이다. 19호에 관한 독자들의 반응을 어떻게 느끼고 있나?

리뷰를 열심히 찾아 읽어봤다. 가격 인상에 대한 반응이 주로 많다. 또 문학 장 밖의 글을 끌어온 이유 같은 게 짚어볼 만했다. 가격 인상은 잡지, 그것도 문학잡지를 하는 입장에서는 어쩔 수 없는 부분이 있다. 그리고 문학 외적인 부분을 리뉴얼 호에서 포커싱했던 건 문학잡지의 외연을 확장하고픈 생각이 있었기 때문이다. 이 자리를 빌려 말하건대 문학잡지의 중심은 문학이다. 그 중심을 포기한 적은 없다. 단지, 문학 안으로 들어올 만한 것들을 채워 넣는 것도 문학잡지의 기능 중 하나라고 생각한 것이다.

가독성이 더 높아진 느낌은 왜일까?

아마도 그건 창간호부터 독자들이 지적해온 글자 크기를 키워서가 아닐까 싶다. 그 정도가 내겐 마지노선이다. 더 이상 키울 수는 없다. 그럼에도 글자 크기에 대해 우려가 깊어 ‘

커버 스토리 주인공이 소설가 편혜영이다. 무려 32쪽 분량의 인터뷰다.

편혜영 작가에게 오래전 단편 소설을 청탁했었다. 그런데 펑크를 냈다. 사정을 들어보니 한동안 단편을 못 쓰고 있다고 말했다. 그래서 쿨하게 단편이 써지면 어느 때고 달라 했고, 그 단편이 얼마 전에 실렸다. 그 단편을 받고 나서 생각했다. 무엇이 혜영 누나를 글 쓰는 데 가로막고 있나. 그 뒤 편집회의에서 바로 결정해 섭외했다.

훗, 역시 편집장은 쿨해야 한다. 그나저나 백다흠 편집장과 프랑소와 엄은 딱 한 번 만난 적이 있다. 합정에서 카레를 먹었던 기억이 나는데. 당시 사진을 찍는 일에 대해 어려움을 토로했다. 나는 속으로 생각했다. ‘아니, 더 이상 얼마나 잘 찍어? 괜한 엄살, 아니야?’하고.

흠. 사진 찍는 일에 자신이 없다. 점점 그게 심해진다. 어떨 때는 찍는 와중에 ‘에라 모르겠다 될 대로 되라’의 심정이 출몰하기도 한다. 아마 그건 사진을 잘 하고 싶기 때문일 것이다. 어려운 걸 잘 하고 싶으니 당연히 고통스러울 밖에. 이번 편혜영 누나와는 고양 스타필드에 가서 찍었다. 사람 없는 한적한 오전에 갔다. 텅 빈 대형 쇼핑몰에 있는 누나를 상상했다. 왜 그런 생각이 들었는지는 잘 모르겠다. 촬영은 재밌었다. 사람이 없어 조용하고 고즈넉한데 뒷 배경이 시끄러워 재밌었다.

소설가와 대형 쇼핑몰. 뭔가 이질적이면서도 어울리는 것 같기도. 혹시 커버로 꼭 찍고 싶은 작가가 있나?

필립 로스의 소설을 좋아해 언젠가 미국으로 날아가 그와 인터뷰를 하고 사진을 찍어봤으면 싶었다. 아쉽다. 이제는 그럴 수가 없어서. 그밖에 피터 한트케, 김혜순 선생을 찍어보고 싶다.

intro 글은 어떤 생각으로 권석천 JTBC 보도국장에게 요청하게 되었나? 좀 의아한 느낌이 들었다.

권석천 국장이 <중앙일보> 기자였을 때, 그의 글이 눈에 띄었다. 에둘러가지 않는 사고의 직진이 좋았다. 외피는 단단해 보였고 내피는 더 단단한 느낌이었다. 편집회의 때 리뉴얼 호 앞에 사회 문제에 관한 글을 넣어보자고 의견이 나왔고 주저 없이 ‘권석천’이란 이름이 떠올랐다. 전화번호를 수소문해 연락을 드렸다. 사회적 시선, 오브제, 지금 그의 눈에 잡히는 걸 부탁드렸다. 그는 흔쾌히 수락했다. 다행히

쾌재! 프랑소와 엄도 <월간 채널예스>를 기획하면서, 종종 쾌재를 부르곤 한다. 그렇다면 이번 호에서 반드시 읽었으면 하는 글이 있다면 무엇인가? 하나를 꼽긴 어렵겠지만 그래도 뽑아달라. 간청한다.

개인적으로 소설가 故 김소진 선생의 아들 김태형 씨의 글을 추천한다. 꼭 한번 읽어보라 말하고 싶다. 그리고, 더 자주 그의 글을 지면을 통해 읽어봤으면 싶다.

19호를 같이 만든 편집위원들에게 하고 싶은 이야기가 있다면?

리뉴얼이란 핑계로 자주 그들을 소집했다. 바쁜 와중에 시간을 쪼개 리뉴얼에 관해 아이디어를 내고 수많은 회의를 견딘 그들에게 정말 고생했다 말하고 싶지만, 하지 않겠다. (outro를 내게 떠넘긴 배신, 서운함, 미움이 잦아들지 않았다)

3년 이상 잡지를 만들면서, 가장 고마운 필자는 누구인가?

마감을 목숨처럼 칼 같이 지키는 필자와 마감을 인쇄 직전까지 끌고 가 숨 넘어가기 바로 직전 원고를 넘기는 필자. 이상하게 그 둘이 고맙다. 전자는 일을 수월하게 해줘 고맙고, 후자는 죽음 같은 고통 속에서도 끝까지 포기하지 않고 원고를 넘겨줘 고맙다.

뭔가 알 것 같다.

단연코, <월간 채널예스>!

역시, 쿨하군!

한때는 문학을 좋아했으나 이러저러한 사연으로 문학을 멀리 떠나 보낸 독자. 그들에게 다시 돌아오라고 손짓하는 게

끝으로 편집장으로서 독자들에게 하고 싶은 말을 해달라.

하지 않는 것보다 하는 게 낫다고 생각해왔다. 읽지 않는 것보다 읽는 게 더 낫고. 사랑하지 않는 것보다 사랑하는 게, 미워하지 않는 것보다 미워하는 게 차라리 더 낫다고 생각해왔다. 이 잡지는 계속 뭔가를 하게 될 것 같다. 문학을 위해서건, 독자를 위해서건, 나를 위해서건 간에 하지 않고 머무르는 것보다 계속 뭔가를 할 것이다. 꾸준히 지켜봐주시길 부탁드린다.

그런데 혹시, <월간 채널예스>와 같은 시기에 창간한 것, 알고 있나?

아 그런가. 몰랐다. <미스테리아>만 알고 있었다. 나는 훨씬 더 이전부터 이 양질의 잡지가 창간되어 왔으리라 짐작했다. 늦었지만 창간 3주년을 축하한다!

-

악스트 Axt편집부 | 은행나무

표지와 본문의 디자인 변경은 물론, 새로운 기획과 합류한 필진 또한 더욱 탄탄해졌다. 문학은 어렵고 지루한 것이 아닌, 즐겁고 설레는 것이어야 한다.

프랑소와 엄

알고 보면 전혀 시크하지 않음.

신화섭(스튜디오 무사)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[리뷰] 희곡을 읽는 일](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250903-3045c35e.jpg)

![[책의 날] 편지와 일기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250422-f31a16bb.png)

![[큐레이션] 손끝에서 생생하게 읽히는 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250325-c94f6761.jpg)

![[여성의 날] 여성이 여성에게 메아리로 전달하는 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250305-9919a514.png)

![악스트 Axt Art&Text (격월) : 7/8 [2018] 리뉴얼호](https://image.yes24.com/goods/62157615?104x141)