“좋은 소식 먼저, 나쁜 소식 먼저?”

“좋은 소식 먼저.”

“……그냥 나쁜 소식 먼저. 어제 그 공간도 직원 월급은 박하다더라.”

얼마 전 노바와 방문한 문화 공간 얘기였다. 역시 돈을 들이면 들인 태가 난다며 좋아했건만 공간에는 투자하되 사람은 쥐어짠다니. 노바가 예전에 다니던 직장 대표 얘기를 했다.

“사옥 마당에 놀이기구가 있었어. 동심을 잃지 말라고 늘 강조했지. 그런데 정작 동네 애들이 와서 놀면 시끄럽다고 다 쫓아내. 하루는 잡지사에서 취재를 오기로 했어. 인터뷰하는 동안 애들을 놀이터에서 놀게 하라고 직원한테 지시하는 거야. 과자라도 사 주면서 잘 꼬드기라고. 오만 정이 떨어지더라. 잡지에는 직원들이 일하는 배경에 애들이 놀이기구 타며 노는 사진이 실렸지. 한동안 그 사진을 모니터 앞에 붙여놨어. 그렇게 살지 말자는 다짐을 잊지 않도록.”

순진(또는 순수? 어떤 단어가 적절한지 모르겠다)한 사람들은 그 대표가 잡지에 소개된 대로 사는 인물이라고 착각할 테지만 사실은 동명이인, 즉 겉은 그 사람이지만 속은 다를 수 있다는 가능성을 열어둬야 한다.

노바도 얼마 전 인터뷰를 했다. 노바는 예전에 했던 인터뷰와 비슷한 질문이 나오면 다르게 답변하곤 한다. 의도적으로 그럴 때도 실수로 그럴 때도 별 생각 없이 그럴 때도 있다. 인터뷰 전날 우리는 함께 <빌리언즈>라는 미국 드라마를 봤다. <빌리언즈>에서 흥미롭게 보는 지점은 극중 캐릭터들이 자본주의에 만연하는 권력 작용에 의심을 품는 대신 최대한 이용하는 행동이다. 자신의 목적을 위해 돈이든 사회적 지위든 뭐든 자기가 동원할 수 있는 모든 수단을 한껏 휘두른다. 예컨대 천재 헤지펀드 매니저 보비 액슬로드가 무한히 신뢰하는 동료 직원 웬디 로즈를 오해해 큰 실례를 범하는데, 웬디 로즈가 보상을 요구하자 그 자리에서 오백만 달러를 송금한다. 범죄 수준의 영업 방식을 불사하면서도 타인의 이용 가치에는 응당한 대가를 지불한다. 웬디 로즈는 입금 내역을 확인하는 즉시 사직을 통고한다. 주고 받는 행위가 속 시원하다. 자본주의를 사랑하기에 그 작동 방식을 존중하는 설정이라는 것이 노바의 의견이다.

“저런 캐릭터를 현실에서 보고 싶단 말이지. 우리 주변을 봐. 마땅히 지불해야 할 걸 지불하는 사람이 없잖냐.”

최근 노바는 작업물을 납품한 후 비용을 깎아달라고 조르더니 정산 시점을 여러 달 미루는 클라이언트 때문에 스트레스를 받았다.

“하긴. 다들 자기 건 움켜쥔 채 타인이 가진 걸 얻으려고 하지.”

<빌리언즈>에 등장하는, 돈을 벌고 싶은 사람들이 돈을 벌기 위해 사는 솔직한 모습이 차라리 깔끔하다고 느껴질 지경이었다.

이런 사정으로 다음 날 인터뷰 중 일을 하며 가장 즐거운 순간이 언제냐는 질문을 받았을 때 노바는 ‘작업비로 들어온 돈을 팍팍 써버릴 때’라고 답하고 말았다. ‘가장’이라는 최상급이 있으니 단 하나를 꼽아야 했겠지만 살짝 반칙을 써서 여러 즐거움 중에 오늘은 그 측면을 언급했다고 치자는 속셈이었다.

“널 모르는 사람이 그 인터뷰로 너를 접한다면 그 사람은 너를 어떻게 생각할까?”

“돈을 좋아한다고 생각하겠지 뭐.”

“독자가 공정한 시각을 가질 수 있게끔 좀 더 충실하게 답해야 하지 않았을까? 그날그날 상황에 따라 방향이 다른 답을 하면 일관성도 떨어지고. 종이 매체는 나오는 순간 박제되어 영원히 그 모습으로 남잖냐.”

“기분에 따라 이랬다 저랬다 답하는 사람이라는 사실도 남겠지. 난 일관적이지 않아. 사람이 어떻게 일관적일 수 있어? 게다가 그날은 그게 솔직한 마음이었으니 괜찮아. 그날의 나 말고 다른 날의 나를 말하는 편이 오히려 덜 충실한 답변 아냐?”

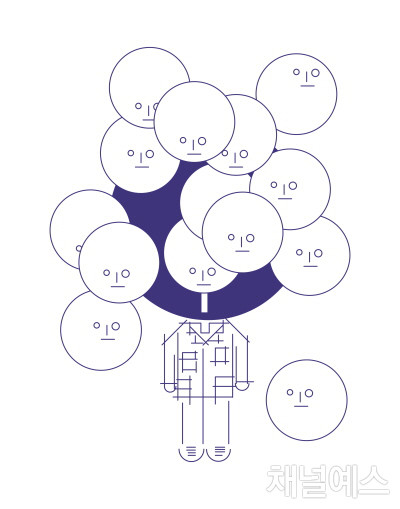

인간은 누구나 다양한 면을 지녔고 상호작용에 따라 어떤 상대 앞에서는 이런 면이, 어떤 상대 앞에서는 저런 면이 드러난다. 의도를 가지고 언행을 교묘하게 조작하는 사람도 있겠지만 대부분 무의식적으로 반응하지 아닐까?

인간사회에서는 일관성이 미덕으로 평가되는 듯 보이지만 일관성 있는 사람은 노바 말처럼 굉장히 무서운 사람일지도 모른다. 모든 사람한테 같은 모습을 보이는 불가능한 일을 해내는 사람.

“내가 만난, 자기 분야에서 일가를 이룬 사람은 예외 없이 소시오패스였어.”

“내가 아는 어떤 비평가는 작가는 결혼하면 안 된다고 하더라. 결혼 생활과 창작 활동을 같이 하기는 불가능하다나.”

“인간의 용량이 정해져 있다면 납득할 수 있는 얘기 아니냐?”

“인간의 용량?”

“결혼하면 얼마나 다사다난해지겠냐. 곁에 늘 누군가가 있고, 자기 가정 꾸리는 데도 힘들 텐데 양쪽 집안일도 불시에 생기겠지. 두 사람이 합치면 일상의 복잡도가 서너 배 이상 증가하지 않을까? 과부하 걸리겠지. 그러면 당연히 작업에 집중하기 힘들 테고.”

“그 말도 일리 있지만 일방로는 재미가 없지.”

“그걸 진짜 선택할 수 있을까? 내 말은, 다들 태어난 자기 성향대로 살 뿐이잖아.”

“태어난 대로 살 뿐이라면 아무도 누굴 욕할 수 없는데.”

“너도 이제 예전 회사 대표 욕하지 마라.”

“아니지. 그럼에도 불구하고 우리는 반성하고 다른 선택을 할 수 있다는 걸 잊지 말아야지.”

“그럼 다시 욕해도 되겠다.”

“지금까지 내 경험상 분명한 사실은 누구나 멀리서 볼 때랑 가까이서 볼 때랑 다르다는 거야.”

“좋고 나쁘다는 판단을 떠나 그저 다양한 면모를 받아들이자는 얘기지?”

“사람에 대한 실망이나 만족은 그 사람에 대한 기대에서 나오는 건데, 그 기대의 중심에는 자신의 잣대가 있지 않겠어? 자기 관점으로 타인을 판단하고 그 타인이 자기 생각대로 행동하길 바라는 데 무슨 의미가 있어? 너도 가끔 나한테 ‘넌 대체 왜 그러냐’ 하잖아. 당연히 나니까 그러지. 내가 너처럼 굴면 너지 나냐? 올 만해서 오는 애꿎은 비한테 왜 오냐고 묻지 말고 다만 비를 맞을지 피할 지만 선택하자고.”

늘 공존하면서 시시각각 변하는 모습을 계철처럼 자연스러운 상태로 받아들이면 세상이 조금은 더 평온해질까?

“그런데 아까 말한 좋은 소식은 뭐야?”

“사람은 대체로 그러니까, 겉과 속이 달라도 나쁜 소식은 아니라는 거지.”

이기준(그래픽 디자이너)

에세이 『저, 죄송한데요』를 썼다. 북 디자이너로 활동하고 있다.

![[인터뷰] 이다, 관찰하는 순회자](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250730-788ba31a.jpg)

![[미술 전시] 두 거장](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250711-3322cc20.jpg)

![[더뮤지컬] <인화> 외면과 배제가 아닌 것](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250430-f2b5a203.jpg)

![[리뷰] ‘다음’을 기약하는 ‘지금’ 그리고 ‘다행’이 이기는 삶](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241226-1b193bdf.jpg)