언스플래쉬

세상에는 두 부류의 사람이 있다. 엄살이 많은 사람과 아예 없는 사람. 정말이다. 엄살을 어중간하게 부리는 사람은 못 봤다. 내가 사랑하는 사람 중 몇은 엄살이 지나칠 정도로 없고, 몇은 꽤나 많은 편이다. 나로 말하자면 엄살, 많은 쪽이다.

어쩌면 엄살은 유전일지도 모른다. 가족력 같은 것. 밤무대에서 오르간을 연주하던 아버지는 두어 달이 멀다하고 업소 사장과 싸우고 악기를 뺐다. 사장이 한 마디라도 싫은 소리를 하면 방방 뛰며 그만둔다고 했겠지. 아버지는 ‘음악 하는 친구들(아버지는 그렇게 불렀다)’에게 차례로 전화를 걸어 ‘가게에서 뺀 악기를 맡아둘 곳’이 있는지 물었다. 다행히 아버지는 친구가 많아, 악기 맡길 곳을 늘 구할 수 있었다. 아버지의 악기는 사용될 때보다 어딘가에 맡겨있는 시간이 더 많았을지도 모르겠다.

나는 통화하는 아버지 옆에 누워, 다리를 꼬아 흔들며 참견했다. “일을 ‘또’ 그만 두는 거야?” 어린 깜냥에도 가정의 앞날이 걱정됐다. 아버지가 일을 그만 두면 같이 있는 시간이 많아져 좋긴 했다. 가끔 아버지 친구들이 놀러와 수박을 놓고 가거나 용돈을 주는 점도 좋았다. 백바지에 파마를 하고, 건들건들 걷던 아버지 친구들. 갓 서른을 넘긴 불안정한 어른들. 나는 지금도 누가 부모에 대해 말할 때 “힘들어도 일찍 일어나 일터에 나가고, 자식에게 약한 모습을 보이지 않았으며, 가혹할 정도로 자신을 몰아세우며 살았다”는 이야기를 들으면 아연해진다. 마치 아기장수 우투리나 홍길동의 기담만큼 신비롭게 들린다고 할까… 가족을 위해 몸 바쳐 희생하는 아버지라니. 나는 일하러 가는 게 얼마나 싫은지, 사는 게 얼마나 고단한지, 때때로 얼마나 죽고 싶은지, 자식을 키우는 게 얼마나 고생인지, 하소연하던 아버지라면 얘기할 게 많다.

엄살이라면 남동생도 만만치 않다. 그 애가 유치원에 다닐 무렵이었나. 허벅지에 티도 안 나는 상처가 났을 때, 그 애는 종일 절뚝이며 걸었다. 피 한 방울 안 난 곳에 반창고를 붙이고! 또 내가 장난으로 간지럼을 태우면, 참지 못하고 오줌을 싸기도 했다. 좀 참으면 될 일인 것을, 그 애가 오줌을 싸는 바람에 둘 다 혼났다. 요새도 그 애는 만사에 예민하며 더듬이를 세운다. 자신을 위협할지 모르는 것에 방어 기제가 작동하는 탓일 테지.

나는 쉬지 않고 네 시간 가량 일하고 나면(원고 쓰기 등) 이런 말을 삼십 번쯤 한다. 아이고, 나 죽네. 힘들다. 뼈가 녹는 것 같아. 이제 지쳤어. 내 어깨야. 좀 쉬어야겠어! 듣는 사람이 없어도, 방언처럼 입에서 이런 말이 줄줄 나온다. 모양 빠지는 일이다. 몸이 좀 아프기라도 하면 컴퓨터에 달라붙어 내 증상을 검색해 보느라 많은 시간을 보낸다. 마지막엔 꼭 병실에서 죽어가는 모습을 상상해 보며… 게다가 하루에 일곱 시간 이상은 자야해서, 전 날 두 시간 정도 덜 자면 다음 날 못 잔 잠을 챙겨 잔다. 낮잠이든 밤잠이든, 꼭 채운다. 아마 내 속에 ‘수면시간보존제도’를 실시하는, 엄격한 노조원이 열 명 가량 살고 있는 것 같다며 변명해 보지만… 그냥 엄살쟁이, 맞습니다!

주위에 엄살이 전혀 없는 사람들도 꽤 있다. 독한 사람들, 참 인간미 없다. 지나치게 완벽하단 말이지. 그들은 수면시간을 아까워하고, 일하는 시간이 아무리 늘어나도 투덜거리지 않으며, 오히려 즐긴다. 총명한 기운을 띠고 비가 오나 눈이 오나 앞으로 앞으로, 꿋꿋하게 전진한다. 지구는 둥그니까(농담!). 그들에게 나는 게으름뱅이나 미성숙한 인간, 어딘가 모자란 사람으로 비칠지도 모른다.

어쩌면 엄살이 지나치게 많거나 없는 사람이 문학을 하는지도 모르겠다. 엄살이 없는 사람은 이육사가 되고, 엄살이 많은 사람은 다자이 오사무나 박연준이 되는 게 아닐지.

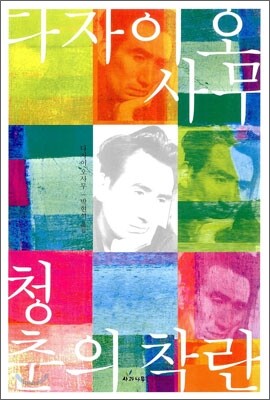

다자이 오사무가 쓴 『청춘의 착란』 은 그가 여러 사람에게 부친 편지글로 이루어져있다. 그는 누군가에게 끊임없이 편지를 썼다. 돈을 빌려달라고, 앞으로 정신 차리고 열심히 살겠다고, 때때로 죽고 싶어 견딜 수가 없다고, 울며불며 썼다. “6월 중 많은 사람들이 있는 곳에서, 소리 내어 운 적이 두 번”이라고 고백하는 글을 읽으면 눈물이 날 것도 같고, 웃음이 날 것 같기도 하다. “우리의 슬픔을 비웃는 사람은, 죽여버리겠네.” 비장하게 말하는 그는 진정한 ‘엄살의 황제, 슬픔의 왕’이다. 가끔 그의 엄살에 기가 질리기도 하지만, 나는 그 엄살이 밉지 않다. 징징거리다 저무는 인생도 있는 법이다.

“죄가 깊은 자는 사랑도 깊다.”

다자이 오사무 『청춘의 착란』 에서.

엄살은 자꾸 부리고 싶은 거다. 살다보면 사금파리 같은 볕뉘에 내 허약한 부분을 펼쳐놓고, 누구에게라도 응석을, 좀 부리고 싶을 때가 있지 않은가. 그건 약해서일까, 약함을 가장하고 싶어서일까. 어쩌면 약함을 위하고 싶어서일지도, 모르겠다.

-

청춘의 착란다자이 오사무 저 | 사과나무

다자이가 그의 문학을 통해 추구하려 했던, 고독한 인간에 대한 구원과 인간애에 고뇌하는 벌거벗은 영혼의 모습. 이것은 편지글이라기보다 다자이 오사무의 내면의 고백이자 참회록이다.

청춘의 착란

출판사 | 사과나무

박연준(시인)

1980년 서울에서 태어나 동덕여대 문예창작과를 졸업했다. 2004년 중앙신인문학상에 시 '얼음을 주세요'가 당선되어 문단에 나왔다. 시집『속눈썹이 지르는 비명』『아버지는 나를 처제, 하고 불렀다』가 있고, 산문집『소란』을 냈다.

![[에디터의 장바구니] 『빨래』 『비신비』 외](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251121-aa8fb1bb.jpg)

![[이다혜 칼럼] 원작으로부터 가장 멀리, 원작에 한없이 가까이](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251110-8236456d.jpg)

![[인터뷰] 손원평, 젊음의 나라에서 자유로이 탐색하기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250826-50882152.jpg)

![[구구X리타] 야쿠자의 심장을 가진 여자 - 존엄을 위해 싸우는 마음에 대하여](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250527-ab0fd518.png)