자신을 끝까지 들여다본 사람들이 갖는 특유의 분위기가 있다. 길고 아득한 강을 지나고, 깜깜한 터널 속을 밤새 터벅터벅 걸어본 사람만 비로소 갖게 되는 무언가. 그녀가 그랬다. 수화기 너머 건너오는 목소리도, 원고 속 수천 번 고쳐 쓴 흔적이 보이는 문장도 모두 섬세하고 사려 깊은 사람, 하지만 강단 있는 사람.

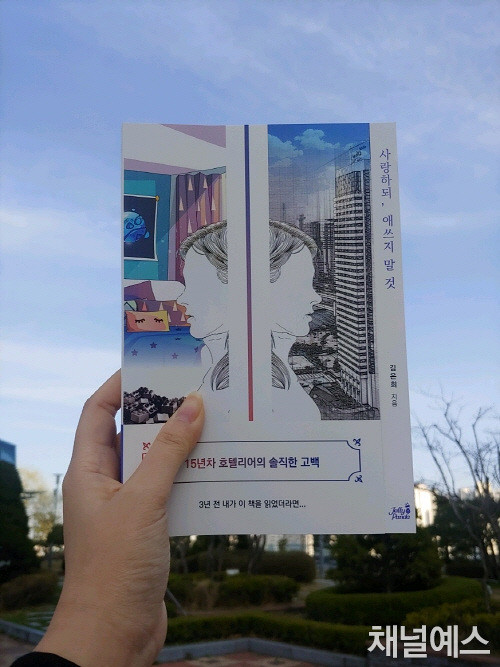

이 책의 저자 김은희씨는 15년간 호텔리어로 재직하다, 서른아홉에 퇴사하고 전업주부가 된다. 한없이 서툴렀고, 어설펐던 시간, 그녀는 수많은 후회와 자책을 지난다. 담담하고 솔직하게 써내려간 글에 몇 번씩 스크롤이 멈췄다. 고개를 끄덕거리며 나는 이 이야기의 끝을 속단했다. ‘이 모든 것에도 불구하고, 마침내 좋은 엄마가 되었다’는 이야기일 거라고,

하지만 이내 그녀는 그 사려 깊은 발걸음으로 총총, 내 빈곤한 상상력이 닿지 못하는 전혀 다른 곳으로 나아갔다. ‘나의 행복’, ‘가장 자연스러운 내가 될 것.’ 한 방 얻어맞은 느낌으로 원고를 읽어나갔다. 거창한 내용, 현란한 내용은 그야말로 ‘1’도 없었다.

어떤 글은 목에 핏대를 세워, 큰 소리로 읽어야 한다. 좌중을 설득하고 휘두르는 글, 한 문장 한 문장 마치 칼처럼 내리꽂히는 글도 있다. 그런데 김은희 작가는 한없이 나직한 목소리로 말한다. 들릴락 말락, 귓가에 조용히.

당신 자신으로 살아가라고, 당신이 언제나, 모든 순간 당신이길 바란다고.

양치를 하다가도, 컴퓨터의 흰 화면 앞에서 멈춰 있을 때에도 책 속의 문장이 울컥울컥 떠올랐다. 그 목소리를 가장 생생히 전해주고 싶었다. 그게 시작이었다.

이 책이 출간되고 얼마 후, 그녀를 만났다. 푸른 꽃무늬 원피스를 입은 그녀는 원고에서 본 그대로, 부드럽지만 강단 있는 모습이었다. 그날은 마침 이벤트용 도서에 직접 사인을 해주기로 한 날이었다. 그녀는 한 권의 책에 사인을 할 때마다 매번 이면지에 대고, 같은 사인을 몇 십 번이나 연습했다. 얼핏 보기에도 사인은 제법 복잡해보였다.

“작가님, 이 사인 무슨 뜻이에요?”

“이건 웃는 얼굴, 이건 제 이름.”

“그리고 이건 제 슬로건이에요.”

또박또박 정갈한 글씨로, 그녀는 써내려갔다. “Be yourself."

-

<p style="padding: 0px; line-height: 1.8;">울분

필립 로스 저/정영목 역 | 문학동네

주인공 청년 마커스가 결국 죽음에 이르기까지의 과정을 통해 우연이라는 이름으로 행해지는 삶의 선택들이 결과적으로 얼마나 끔찍한 상황을 초래하게 되는지 그린다. 때로는 희극적이기까지 한 사건들을 자연스럽게 풀어내며 역사와 개인의 비극을 절묘하게 낸다.

사랑하되, 애쓰지 말 것

출판사 | 젤리판다

안지은 (젤리판다 편집자)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다.

![[큐레이션] 시가 잘 안 써질 때 읽은 신간들](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250520-62d37b17.jpg)

![[더뮤지컬] 강병훈, 투명한 마음으로](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250514-a3ad62e2.jpg)

![[리뷰] 구원받은 기억은 다시 누군가를 구원할 수 있다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241205-a853838f.jpg)