2011년만 해도 딥플로우는 EDM만 흘러나오던 '홍대 놀이터 옆 코쿤 사거리'에서 호스트 MC로 일하며 힙합과 함께 생존하고자 외로이 투쟁하던 래퍼였다. 4년 후 그는 이 파토스를 인생 전체로 확장한 <양화>를 발표하며 한국 힙합의 중심에 섰다.

평단과 대중의 찬사, '당산대형'이라는 굳건한 페르소나 구축, '작두'. 그러나 이후에도 삶은 계속되었다. “Crew에서 Company, 두목에서 사장님”('대중문화예술기획업')의 훈장을 얻은 것은 쾌거였으나 거리를 두던 예능 프로그램 출연 후로는 '배신자'라는 달갑지 않은 꼬리표를 감수해야 했다.

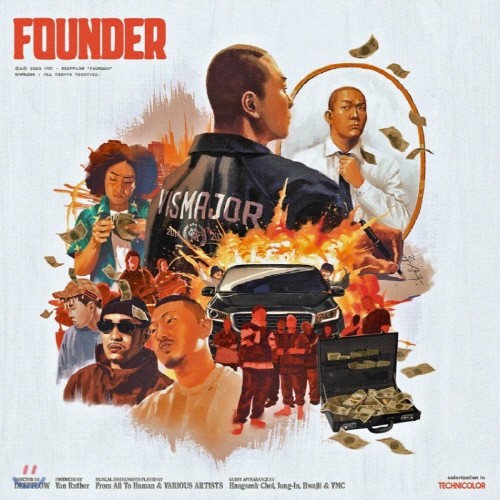

변화 속 자신을 돌아본 <FOUNDER>로 딥플로우는 <양화> 이후 지난 5년의 시간을 술회한다. 사업가, 래퍼, 아들, 레이블 대표의 일대기를 입체적으로 펼치며 그간의 질문에 시간의 무게로 답을 한다. 서교동 비스메이저 컴퍼니(Vismajor Company)에서 인터뷰를 진행하는 동안에도 그는 거듭 '내 이야기'를 힘주어 언급했다.

<양화> 이후 5년 만의 정규작이다. 꽤 오랜 시간이 걸렸다.

<양화> 이후 정규 음반을 계속 내야겠다는 의무감이 없었어요. “아이디어가 생기면 내야겠다”하는 막연한 마음만 있었죠. 방송 나가고 '다모임' 활동도 하면서 창작욕이 일부 해소된 것도 있었고요. 그러다 정규작에 대한 아이디어가 생겼고, 3년 전부터 작업을 시작해 약 2년간 과정을 거쳐 앨범을 발매하게 됐습니다.

발매가 늦어진 데 다른 이유는 없었나? 그 해 <양화>에 쏟아진 엄청난 반응을 의식했다거나.

순전히 제 선택이었습니다. 제가 사장인데요 (웃음). 컨펌받을 사람도 없고 앨범 내라고 하는 사람도 없습니다. 20대 초부터 랩을 했으니 거의 20년 가까이 한 셈이라 언제든 제가 만들 수 있을 때 앨범 단위의 결과물을 만들 수 있다는 자신감도 있었죠.

모든 작품은 아티스트가 살아가는 환경, 시대와 충돌하며 빚어진 결과물이라 생각한다. 특히 <FOUNDER>처럼 자전적인 이야기를 담은 앨범이라면 더욱 그렇다. <양화> 이후 5년 동안 딥플로우에게도 그런 사회적 화학 작용이 분명 있었을 텐데.

<양화>는 30대 초반의 제가 20대 초부터 30대 초까지의 삶을 담은 앨범이었죠. 발매 당시엔 “나는 내 할 말을 다 했다”라고 생각했어요. 그런데 말씀하신 대로 분명 화학 작용이 있었죠. 변화에 휩쓸리기도, 뛰어들기도 하면서요. 그렇게 제가 변해가는 모습을 보며 앨범 아이디어를 구상했던 것 같습니다.

그래서인지 노래 제목만 보면 거의 경제학 앨범이다. 그것도 슬픈 경제학. 앞서 언급한 화학 작용의 결과임이 분명해 보인다.

앨범을 만들며 제 이야기, 제 변화에 집중했습니다. 나를 싫어하는 사람들에게는 어떤 말을 해도 이 작품은 변명이 되겠구나 싶었고, 그래서 '이 앨범은 VMC 식구들에게 하는 말, VMC 식구들에게 헌정하는 앨범' 이라는 점에 집중해서 작업했습니다.

어떻게 보면 이제 힙합은 거리의 메시지가 아니라 '나의 메시지'를 담는데 집중하는 것 같기도 하다. 이번 앨범도 그런 현상을 잘 대변하는 작품으로 들리고.

최근에 젊은 친구들이 가져오는 음악을 들어보면 정말 '음악', '즐거움' 그 자체에 집중하는 경향이 강하더라고요. 가사를 쓸 때도 메시지보다는 테크닉과 소리의 차원에서 단어를 활용하고요. 힙합의 시대정신이 바뀌고 있다는 건 몇 년 전부터 느끼고 있었습니다. 그렇다고 거기에 가치 판단을 하는 건 아니에요. 이런 시대가 됐고, 저도 최근에 즐기고 있습니다. 새로운 친구들은 그런 음악을 하고, 저는 제 음악을 하고. 겸허하게 받아들이는 중이에요.

<FOUNDER>는 <양화> 이전부터 이후의 오랜 시간 경과, 아주 어려웠을 때부터 지금까지의 시간을 담아낸 앨범이다. 사운드도 고전 소울을 가져오며 그 느낌을 의도한 것처럼 들리는데.

우선 제가 샘플링을 좋아해서 과거 음악을 많이 들었습니다. 누구 노래인지, 무슨 노래인지도 모르고 그냥 많이 들었어요. 소울, 재즈, 펑크(Funk), 블루스 등등 처음에는 샘플을 따기 위해 듣던 음악이 어느 순간 엄청난 라이브러리로 쌓이고, 제 취향으로 굳어지게 됐죠. 어디 가서 분위기를 내기 위한 음악을 틀어달라고 하면 저는 꼭 소울 음악을 틀거든요. 그러던 와중에 '그냥 가져오는 것보다, 내가 만들어보면 어떨까?'하는 생각이 들었습니다.

한편으로 영화 '파운더'에서 영감을 얻었다고 밝혔듯 영화는 과거 할리우드 갱스터 영화를 연상케 하기도 한다. 개인적으로는 마틴 스콜세지의 느낌을 강하게 받았다.

맞아요. 스콜세지의 영화를 좋아합니다. 소울 음악을 선택한 것도 영화 느낌의 톤 앤 매너를 내기 위한 방법 중 하나였어요. 앨범 커버도 고전 할리우드 영화 포스터 풍으로 그렸고, 그런 영화의 사운드트랙 같은 노래를 만들고자 했죠. 프로듀서에게 <FOUNDER>가 영화처럼 들렸으면 좋겠다고 주문했어요. “영화 같은 걸 해야 해!”, 아예 “OST처럼 들렸으면 좋겠어.”라고도 말했어요.

앨범을 지휘한 프로듀서 반루더(Van Ruther)는 <양화>를 프로듀싱한 티케이(TK)와 동일 인물이다. 전작과 완벽히 다른 장르와 밴드 셋, 트랙을 만들고 랩을 얹는 과정이 모두 새로웠을 텐데 어려움은 없었나.

반루더가 다했죠 (웃음). 원래 반루더는 건반으로 작업하는 친구, 피아노맨이에요. 그래서 처음 가져온 곡들은 피아노 기반의 느낌이 강했어요. 저는 마초적인 느낌을 담기 위해 기타를 넣어달라고 강력 주장했죠. 그래서 기타 위주로 테마를 짰어요. 그러면서 록처럼 들리진 않았으면 좋겠고…. 반루더가 이번 앨범의 장르와 사운드 감을 잡기 위해 제 취향의 음악을 듣고 공부하며 백여 곡 정도를 새로 만들었습니다. 이후 미디로 곡의 뼈대를 잡아 비트를 만들고 그 위에 제가 랩을 녹음한 후 세션 작업을 진행했어요. 랩 이후엔 제가 거의 관여를 안 했어요. 제가 어려울 건 없었어요. 반루더가 어려웠죠.

앨범에는 1970년대 스택스 레코드(Stax Records)과 멤피스 소울, 마빈 게이, 필리 소울 등 다양한 스타일이 자연스레 어우러진다. 'Blueprint'의 경우 모타운의 느낌도 나는데.

맨 마지막 트랙이라 특별히 모타운 스타일을 강하게 주문했어요. '커튼콜' 같은 인상을 주고 싶었어요. 그런데 녹음에 들어가니 이미 BPM이 80 중반대로 고정되어 있었죠. 랩 녹음을 바꿀 수도 없고, BPM을 바꿀 수도 없고…. 그러다 보니 의도했던 것처럼 나오진 않았네요(웃음). 우여곡절 끝에 지금은 힙합에 가까워졌죠. 블루 매직(Blue Magic) 풍의 필리 소울 풍도 염두에 두고 있었습니다.

지금도 충분히 멋지지만, 커티스 메이필드(Curtis Mayfield)의 시카고 사운드 풍 곡이 하나 있었다면 어땠을까. .

그 생각도 했는데 예제가 너무 많았어요. 프로듀서가 자기가 구현할 수 있는 범위 내에서 선택을 한 거라고 봐요.

4월 21일 앨범 세션 밴드 프롬올투휴먼과 함께 '네이버 NOW'에서 <FOUNDER>의 곡들을 라이브로 선보였다. 인상적인 무대였는데, 어렵지는 않았나.

오케스트라 같은 대형 무대를 꾸린다면 모를까 지금은 크게 어렵진 않아요. 의도적으로 MR로 하는 라이브는 거절하고 있습니다.

작사에 시간이 걸렸을 줄 알았는데 사운드 차원에서 작업이 오래 걸린 인상이다.

가사는 6개월 만에 다 썼어요. 제게는 빠른 페이스였죠. 주제가 워낙 명확한 콘셉트 앨범이었고, 트랙리스트를 미리 만든 다음 가사를 썼기에 어렵지 않았습니다.

그럼에도 쉽지 않았던 곡, 혹은 가장 공들인 곡이 있다면.

'Low budget'이 녹음하는 데 어려웠던 기억이 나네요. '대중문화예술기획업'은 긴 스토리를 압축해서 들려줘야 했기에 단어 고르는 과정이 오래 걸리기도 했고요. 이외엔 제게는 쉬웠던 것 같습니다. 프로듀서가 앨범을 꾸며주는 후반 작업이 어려웠죠. 가사를 다 쓴 건 작년 6, 7월이었는데 발매는 올해 4월이었으니까요.

가장 마음에 드는 곡은?

'Big deal'의 랩이 마음에 듭니다. 'VAT'도 좋고요.

한때 딥플로우는 <쇼미더머니>로 대표되는 미디어와 힙합의 유착 관계에 반감을 숨기지 않은 대표적인 래퍼였다. 많은 래퍼들이 방송에 출연해 유명세를 얻고 인기를 누리는 와중에도 그는 “그게 내가 양화를 만들 수 있었던 이유('불문율')”라 일갈하며 “진짜 어울려 딥플로우와 힙합 말이야”('잘 어울려')라는 자부심을 드러냈다.

그러나 지난 몇 년 간 우리는 TV에 나온 딥플로우, <쇼미더머니>에 나온 딥플로우, '언프리티 랩스타'에 나온 딥플로우의 모습을 목격했다. '변절자'라는 비판, 변화의 흐름에 대해 딥플로우는 “지금은 제가 한 발언에 책임을 져야 한다고 생각한다.”며 담담히 그간의 이야기를 풀어놓았다.

록과 힙합 모두 마찬가지지만 일종의 '저렴한 순수성'이란 게 있다. 미디어 출연, 거대 자본과의 협력은 곧 타락으로 보는 시각이다. 최근 딥플로우는 그 순수성 부분에 있어 가장 논쟁이 되는 래퍼다.

과거에는 이런 여러 활동을 하면 순수함에 위배되지 않을까 하는 생각을 많이 했습니다. 아직도 그 가치를 소중하게 생각하고 있고요. 그렇다고 해서 예전에도 TV 출연 자체가 무조건 배신이라고 생각하진 않았어요.

'저렴한'이라는 표현을 쓴 이유가 거기에 있다. 대중음악은 대중 상대로 설득을 할 수 있느냐에 따라 성패가 결정된다. 그 설득의 방법 중 하나가 TV 출연이고. 어떻게 보면 본인의 음악을 알리기 위해 미디어에 자신을 노출하는 건데 '순수성'을 수호하는 입장에서는 비판의 대상이다.

<쇼미더머니>를 예로 들자면 그 프로그램이 시작할 때 힙합 신에는 분명 비판적인 입장을 가진 사람들이 꽤 많았고, 저도 동일한 생각이라 반대 의사를 밝혔습니다. 그런데 그게 <쇼미더머니>를 넘어 '아예 미디어에 나오면 안 된다'는 식으로 확대 해석되더라고요. 물론 제가 한 말이 달리 해석되고 퍼지는 걸 다 주워 담을 수는 없다고 생각합니다. 지금의 제 생각은, 우리의 활동이 백 퍼센트 순수 창작예술이라면 저만 듣고 만족하면 되겠지만 결국엔 남에게 들려주는 대중음악이잖아요. 이제는 사실 제 음악을 알리기 위해 계단을 한 발 딛느냐와 열 발 딛느냐는 큰 차이가 없다고 생각합니다.

한편으로 그런 시각이 딥플로우를 언더그라운드라는 공간에 가둬놓는 것은 아닐까.

'딥플로우는 붐뱁을 추구한다', '딥플로우는 언더그라운드의 수호신이다'…. 그런데 제가 기자 회견을 하고 성명서를 낼 수도 없잖아요(웃음). 흘러가게 놔두는 편이죠.

<쇼미더머니>에 대한 생각은.

결과론적으로는 사람들에게 힙합을 많이 알렸죠. 방송 당시엔 몰랐지만, 대략 10년이 지난 지금 보니 새롭게 랩을 하고 힙합을 하는 아이들이 많아졌을 뿐더러 그들에게 <쇼미더머니>의 영향력이 절대적인 것 같습니다. 물론 래퍼들에게 독과점화 된 플랫폼 등 부정적인 영향도 있어요. 하지만 시대는 계속 변하고 있습니다.

2000년대 초 대거 등장했던 한국 힙합 래퍼들이 현재 3, 40대에 접어들며 과거를 회고하는 듯한 메시지가 두드러지고 있다. “30대 꺾인 래퍼 라인업”으로 출발하는 '36 dangers' 역시 의미심장하다.

타의 반 자의 반으로든 책임감을 가져야 한다고 생각한 게 얼마 되지 않았어요. 다모임 활동을 하면서 묘한 연대감을 느꼈죠. 저도 VMC에서 보일링 프로젝트(Boiling Project)를, 더콰이엇은 랩 하우스(Rap House)를 진행하며 각자 나름의 무언가를 하고 있다는 공통점이 다가왔던 것 같아요. 지금까지는 그냥 각개전투였다면, 이제는 '지금 우리가 어떻게 하느냐가 다음 세대에게 줄 영향을 결정한다'는 생각이죠. 나비효과처럼요. 자아성찰을 많이 하게 돼요.

딥플로우의 랩은 과거부터 20대 초중반에서 흔치 않은 묵직한 플로우와 음색을 갖고 있었다. 30대의 이야기를 하는 <FOUNDER>에선 '넉넉하다'는 느낌까지 들었다. 본인의 랩에 대해 어떻게 생각하나.

제 주위 사람들은 워낙 제 랩에 노출되어 있다 보니 익숙해해요. 사실 항상 궁금하거든요. 사람들이 내 랩을 어떻게 생각할지, 내가 랩이 어떻게 들릴지를요. 모니터링 과정에서 워낙 좋아해 주는 친구들도 있지만 힙합을 많이 접하지 않은 분들은 제 스타일이 지루하다고 이야기하기도 해요. '그게 내 랩의 단점이구나' 싶을 때도 많아요. 제가 표현하고 싶은 분야는 무척 많은데, 하나의 모드로 굳어져 있는 게 아닌가 싶거든요. 그런 점들을 밀도 있게 잘하고 싶은데, 쉽지 않습니다(웃음).

마지막으로 <FOUNDER> 이후의 딥플로우를 전망한다면.

사업가 딥플로우와 래퍼 딥플로우 모두 연결이 되어있어요. 활동 없이 경영만 하면 제가 회사의 핵심 인물이라 사업이 안 될 거고, 그렇다고 활동 안 하고 경영만 할 수도 없죠. 꾸준히 좋은 작품을 발표하며 VMC의 생명을 유지하는 게 목표입니다.

추천기사

딥 플로우 (Deepflow) 4집 - FOUNDER [일반반]

출판사 | Stone Music Entertainment

이즘

이즘(www.izm.co.kr)은 음악 평론가 임진모를 주축으로 운영되는 대중음악 웹진이다. 2001년 8월에 오픈한 이래로 매주 가요, 팝, 영화음악에 대한 리뷰를 게재해 오고 있다. 초기에는 한국의 ‘올뮤직가이드’를 목표로 데이터베이스 구축에 힘썼으나 지금은 인터뷰와 리뷰 중심의 웹진에 비중을 두고 있다. 풍부한 자료가 구비된 음악 라이브러리와 필자 개개인의 관점이 살아 있는 비평 사이트를 동시에 추구하고 있다.

![딥 플로우 (Deepflow) 4집 - FOUNDER [일반반]](http://image.yes24.com/Goods/90039576)

![[더뮤지컬] 한국 뮤지컬의 확장성과 미래](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250910-392c5d67.jpg)

![[미술 전시] 론 뮤익 개론서](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250430-49a532fe.jpg)

![[미술 전시] 한남동 갤러리 워크](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250228-96e2ba0a.jpg)

![[리뷰] 심리 전문가가 추천하는, 그림자 보기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241206-538b5611.png)

![딥 플로우 (Deepflow) 4집 - FOUNDER [일반반]](https://image.yes24.com/goods/90039576?104x141)