제 53회 그래미 시상식이 입증했듯, 최근 몇 년간 가장 핫했던 뮤지션을 꼽으라면 단연 아델을 첫 손에 꼽아야 할 것 같습니다. 그런데 최근, 그의 아성에 도전하며 무섭게 상승세를 타고 있는 뮤지션이 있습니다. 미국 출신이면서 미국의 것이 아닌 듯한 음악을 들려주는 라나 델 레이가 그 주인공인데요. 그녀의 첫 데뷔 앨범, < Born To Die >를 소개합니다. 그와 함께, 만화 주인공 같은 이미지로 컴백한 샤이니의 앨범과 음악에 대한 오랜 꿈을 실현시킨 2인조 밴드 포이트리의 음반도 소개합니다.

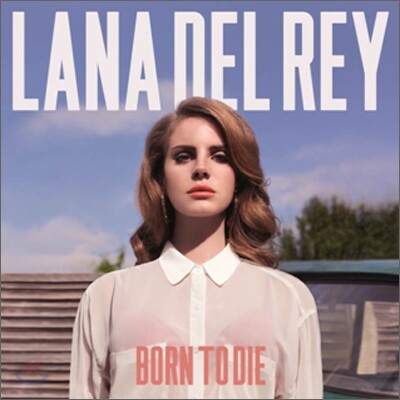

라나 델 레이(Lana Del Rey) < Born To Die >

자국 외에서의 반응도 열렬하다. 이 미국 아티스트는 영국, 유럽에서 호평을 이끌어 내며 브릿 어워드 해외 신인상을 수상한다. 스물다섯 아델의 공개적 광 열풍을 잠식시킬 만한 새로움은 과연 무엇이었을까. 레이디 가가의 괴상하면서도 자극적인 미래지향적 음악에 몇 년간 노출되어 있었으나 이제는 식상해졌다. 캘리포니아의 쾌락을 연신 외쳐대는 케이티 페리의 가벼움은 도저히 견딜 수가 없었던 찰나. 2012년에 등장한 ‘뉴 걸’이다.

|

|

1960년대 미국 영화 속 배우 분위기를 타고난 외모는 타 국 여성을 향한 무의식적인 ‘고전적 판타지’ 부분을 자극한다. 게다가 곡 작업능력까지 겸비하니 어느 곳에서 거부할 수 있겠는가. 한 번 들어도 급속도로 입력되는 레이디 가가, 케이티 페리의 거대한 후크 송과는 달리 「Born to die」, 「Off to the races」, 「Video games」, 「Dark paradise」, 「Carmen」 등은 쉽게 범접할 수 없는 매력을 발산한다. 마치 비밥 연주곡 속 즉흥연주처럼. 예상을 뒤엎는 화성, 멜로디에 도용할 수 없는 고유성이 존재한다.

라나의 ‘부르기’를 점검해보기 전 일단 초반과 다르게 시간이 흐르며 특유의 목소리를 잃어버린 1990년대 슈퍼스타 머라이어 캐리와 휘트니 휴스턴, 덧붙여 최근 성대 결절 속 위기의 아델을 돌아본다. ‘가창력을 향한 무조건적 추앙으로 인한 부담감’은 가수들에게 과한 볼륨, 성량 출력이 없으면 음악을 할 수 없는 상황을 만들었고 결국 치유할 수 없는 상처를 안겨 주었다. 그들의 회복 불가능한 목소리는 ‘디바’는 즉 ‘음악적 포만감’ 중심이라는 독설을 퍼부었던 미디어, 음악 프로그램, 마켓에 경고한 바 있다. 라나 델 레이에 대한 대중의 환호성이 들리는가. 테크닉적인 면만을 높이 사는 음악 소비를 거부하는 시장 내 소비자들의 움직임을 단적으로 보여준다.

「Blue jeans」, 「Diet mountain dew」, 「Million dollar man」 등을 통해 알 수 있다. 기본 콘셉트를 무너뜨려도 아름다울 수 있다. 때로는 목을 꼭 쥐어 뒤 틀은 소리로, 때로는 부정확한 발음으로, 때로는 불안감을 덤으로 안기는 끝 음 처리로 뇌리를 뒤흔든다. 기존 ‘여신’의 공식을 깬 정돈되지 않은 창법의 히로인은 이제 메이저 시장 내 ‘새로운 기운’이라고 해도 과언이 아니다.

곳곳에 ‘모호함’이 웅크러져 있다. 컨트리나 미국 팝에 근거한 후크적 요소는 어디에도 없지만 흐름이 전혀 예상되지 않는 멜로디는 ‘미국의 근간’ 재즈의 즉흥성과 닮아있다. 시대를 뒷걸음쳐 태어난 고전적 외모와 가장 세련된 현대 사운드가 함께 공존한다. 상업성에 대한 혐오로 스스로를 응징한 ‘청춘 음악 영웅’ 커트 코베인을 흠모함과 동시에 ‘상업시장의 결정체’인 브리트니 스피어스도 동경했다. 숙련된 보컬은 아니지만 지루하지 않은 강렬함이 있다. 놀랍지 아니한가. 간결하게 정의 내릴 수 없는 정체성은 < Born To Die >를 국제적 승리로 이끈다.

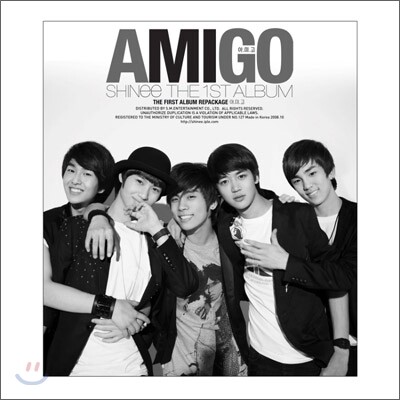

샤이니(SHINee) < Sherlock >

아무리 아이돌 구도가 3강 체제라고는 하지만, 그 중 그래도 치고 나가는 것은 확실히 에스엠인 듯하다. 좀 더 시장을 크게 보고 아티스트를 키워나가며 미개척분야를 차례차례 선점하고 있기 때문이다. 기획 단계에서부터 일본 진출을 염두에 두었던 보아의 성공, 나아가 아시아에 완벽하게 자리를 잡은 동방신기와 슈퍼주니어, 여기에 트렌드를 아슬아슬하게 비틀며 걸 그룹 중에서도 독보적인 ‘음악적 성취’를 쟁취했던 2011년의 에프엑스까지. 항상 안정을 추구하는 것처럼 보여도, 은근히 큰 리스크를 감수해내며 더 큰 성과를 거머쥐는 것은 이미 이곳의 보편화된 공식이라 할만하다.

그 사례에 하나를 추가해야 할 것 같다. 샤이니의 이번 행보는 그 연대기에 추가될 만한 전진이다. 애초에 미주나 유럽을 타깃으로 한 알앤비 팝튠의 노선을 걸었던 이들은 1년 반만의 귀환에서 확실히 국내의 트렌드와 작별을 고한다. 사실 너무 무리하는 것이 아닌가 싶을 정도로 대중들과의 합이 맞지 않았던 에프엑스와 샤이니의 차별화는 사무실 그룹 중에서도 약간 뒤쳐진 성과를 냈던 것이 사실이었지만, 장기적으로 확실한 캐릭터와 색깔을 만들어 내려는 안목으로 본다면 적확하고 일관된 방향성이 아니었나 싶다. 그리고 에프엑스에 이어 이번에는 샤이니가 이번 EP를 통해 만개하는 모습을 보인다.

|

|

곡에서 다루는 소재와 그 결합 방법에서부터 한 방의 카운터를 날린다. 물론 이는 초반 3트랙에 집중되어 있지만, 그것만으로도 기발함에서 파생된 신선함이 동반된다. 자체적으로 붙인 프로젝트명은 약간은 오글거리는 일명 ‘하이브리드 리믹스’. 「Clue」와 「Note」를 연결해 「Sherlock」이라는 별개의 트랙을 탄생시킨다는 다분히 실험적인 시도를 감행했는데, 소녀시대의 「The boys」가 기존의 이미지를 뒤엎는 탈노선급이었던 탓에 빈축을 샀던 것과 달리 샤이니는 철저히 자신들만의 세계 안에서 주목할 만한 결과물을 완성했다. 연결고리가 상당히 매끄러워 먼저 「Sherlock」이 만들어진 다음 이를 나눈 것이 아닌가 생각이 들 정도다.

종현의 보컬과 특유의 비트에서 다분히 마이클 잭슨과 퀸시 존스의 실루엣이 느껴지는 「Clue」와 응축된 신스 루프가 곧게 뻗은 멜로디와 만나며 만들어진 개방감이 대기로 팽창되어 나가는 「Note」 모두 각자 나름의 매력을 가지고 있다. 사건의 범인을 각각 감정과 기록으로 찾아나간다는 가사 역시 흥미유발요인. 여기에 별다른 변용 없이 부분부분을 잘라서 퍼즐을 만들 듯 교묘하게 배치시키며 「Sherlock」을 탄생시킨다. 모양과 성질이 다름에도 불구하고 단지 이어 붙인 것만으로 기승전결의 묘미를 더욱 살려냈다. 이처럼 완벽하게 짜인 매끄러운 유기성은 퍼포먼스와 결합하며 기획사가 주조한 또 한 번의 진화를 넋 놓고 바라보게 만든다.

다만 놀랍다는 단어가 머릿속에서 춤추는 것은 딱 거기까지다. 후반 트랙이 그다지 쳐지는 것은 아니지만, 앞 쪽의 임팩트가 커 다소 평범하게 느껴진다. 둔탁한 리듬과 인상적인 플루트의 소리로 이별의 악몽을 잦아들게 하는 「알람시계(Alarm clock)」, 일본 데뷔작에 실려 있었다는 것을 스스로 인정하듯 코무로 테츠야의 영향을 다분히 느낄 수 있는 「낯선자(Stranger)」, 통기타 하나에 과한 기교의 거품을 살짝 걷어낸 담백한 음색을 실은 「늘 그 자리에(Honesty)」까지 무난하게 뒷문을 걸어 잠그며 러닝타임을 마무리한다.

화려한 사운드에 비해 보컬적인 측면에서 보자면 조금은 아쉬운 부분이 눈에 띈다. 「누난 너무 예뻐(Replay)」나 「산소 같은 너(Love like oxygen)」에서 보여주었던 유하고 부드러운 음색은 스케일이 커진 편곡과 구성에 부응하고자 힘을 준 탓에 언제나 볼륨 오버다. 덕분에 흐름에 따른 완급조절은 찾아보기 힘들고, 기교와 바이브레이션은 더욱 심해져 감정 없이 스킬로만 어필하려 한다는 느낌을 준다. 초창기에 그룹이 가지고 있었던 장점을 너무 간과하고 있는 것은 아닌지 되짚어 볼 때다.

| |||||||||||||

보이그룹과 걸그룹이 가요계의 주도권을 잡고 있다는 것을 느낄 때가 바로 이런 작품을 들을 때다. 필드 내에서의 경쟁이 격해질 때야말로 실력이 뛰어난 선수들과 좋은 경기 내용을 만나 볼 수 있는 이치와 같다. 무엇보다 기획 상품 범람에 대한 근심과 우려를 한쪽으로 치운 채 감상할 수 있었던 역설적인 아이돌앨범이라 더욱 애착이 간다. 한계가 명백함에도 개별적인 팀들의 성장은 멈추지 않는다는 사실, 이 신기한 명제를 증명해 낸 고품격의 ‘샤이니 월드’가 여기 있다.

포이트리(Poetree) < 사랑해, 희망없이 >

“마음을 따르지 않을 이유가 없습니다. (There is no reason not to follow your heart)” 스티브 잡스의 스탠포드 대학교 연설문 일부처럼. 10여 년 동안 떠나보내지 않고 가슴 속 깊이 담아 고이 간직해둔 생각을 실현하기로 했다. 라디오 PD와 작곡가로 스테이지 뒤에서 누군가를 묵묵히 지지해주던 역할 대신 맨 앞자리에 섰다.

|

|

다시 듣고 싶은 트랙을 만들어야겠다. 나중에라도 저장된 음원 목록들을 훑고 들추어내어 재생 버튼을 누르고 싶어지는 소리 만들기. 선택은 기계음의 힘을 빌리지 않은 자연스러운 음악이다. 어쿠스틱으로 연주된 곡들 중 특히 「Sunday of my life」는 업템포 알앤비의 그루브를, 「틈도 없이 우리」는 펑키(funky)한 리듬을 빈약함 없이 살려주어야 하는 곡들이다. 미디를 사용해 손쉽게 정리하고 다듬을 수 있었을 텐데. 이를 마다하고 올 밴드를 동원해 라이브 버전의 유동적인 묘미를 선사한다.

다양한 장르의 시도도 지나칠 수 없다. 발라드, 알앤비, 펑크(funk), 모던 록, 소울 등. 브라이언 송과 서정진은 전적으로 작사, 작곡, 베이스, 피아노 등을 도맡아 진행하고 있지만 여러 스타일의 곡을 하나하나 잘 살려 줄 수 있는 분야별 담당자들(옥상달빛, 알리, 화요비, 정엽, 박지혜, 주이, 치유 등)도 섭외했다.

그 중 반전 트랙은 모던 록 기질의 「Lost」다. 정엽의 ‘알앤비, 발라드 집중’이란 고유 이미지에 반할 수도 있겠지만, 특유의 가는 목소리에 기교를 배제했다. 그는 곡에 어울리는 미니멀한 창법을 택하고 몰입해 이전에는 가본 적 없는 무형의 공간에서 자유를 만끽한다. 무려 여덟 곡을, 비교적 넓은 보컬 영역을 다른 싱어들에게 내주었지만 「눈이 먼저」와 「무엇을 할까」는 서정진이, 「I loved you」는 브라이언 송이 메인 보컬로써 진정(眞情)을 훌훌 털어놓는다.

「흐린 뒤, 맑음」의 노랫말처럼. ‘끝날 때까지 끝난 게 아니야/ 포기하려 할 때 그때가 시작이야/ 라랄랄라 라랄랄라’ ‘떠나가도 돼/ 어디로든 너는/ 발목 시릴 만큼 걸어가다 보면/ 라랄랄라 라랄랄라’ 사랑해, 희망 없이 음악을. 졸업 후엔 서로 각자의 길을 걷게 되었지만 음악 동반의 시작은 대학 교내 밴드부터다. 떼어내지 못했던 뭉클한 꿈을 과감히 실행했다. ‘가요계 점령자들’의 비린내 진동하는 표절, 재활용, 시비 가운데 열정으로 창작의 고통을 기꺼이 자처한 두 명의 ‘드리머(dreamer)’. 순수한 목적으로 감성을 쓰다듬고 온기로 감싸 안았다. 진심은 통해 심동(心動)을 이끌어 낸다.

이즘

이즘(www.izm.co.kr)은 음악 평론가 임진모를 주축으로 운영되는 대중음악 웹진이다. 2001년 8월에 오픈한 이래로 매주 가요, 팝, 영화음악에 대한 리뷰를 게재해 오고 있다. 초기에는 한국의 ‘올뮤직가이드’를 목표로 데이터베이스 구축에 힘썼으나 지금은 인터뷰와 리뷰 중심의 웹진에 비중을 두고 있다. 풍부한 자료가 구비된 음악 라이브러리와 필자 개개인의 관점이 살아 있는 비평 사이트를 동시에 추구하고 있다.

![[더뮤지컬] <생계형 연출가 이기쁨의 생존기> 예상치 못한 질문들](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251027-c8d7850b.jpg)

![[서점 직원의 월말정산] 7월의 즐길거리를 소개합니다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250731-ea87383d.jpg)

![[클래식] ‘신동(Child Prodigy)’이라 불린 사람들의 음악](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250321-f8091a25.png)

![샤이니 (SHINee) 1집 - 아.미.고 (Amigo) [리패키지]](https://image.yes24.com/goods/3105102?104x141)

![샤이니 (SHINee) 2집 - Hello [리패키지]](https://image.yes24.com/goods/4242651?104x141)

.jpg)

jere^ve

2012.04.03

inumaru89

2012.03.30

헤레가

2012.03.29

더 보기