서른 살이 되기 직전 범우사 옥상에서 출판사를 시작했다. 내가 범우사와 관계가 있었던 건 아니고, 거기에 북스피어의 공동대표가 운영하던 ‘미디어몹’이라는 회사가 있었다. 북스피어는 미디어몹의 구석자리에 책상 하나를 두고 첫 책을 만들었다. 당시에는 영업이나 마케팅을 전혀 몰랐으니까 역시 가장 힘들었던 건 내가 만든 책이 나왔다는 걸 사람들에게 알리는 일이었다. 나는 이런저런 게시판에 들어가 마치 독자인 척하고 “우연히 집어 들었는데 시간 가는 줄 모르고 읽었어요, 대박, 강추!”라는 식의 글을 남기곤 했다. 하지만 한 군데 게시판에서 ‘작성자=해당 출판사 사장’임이 들통 나는 바람에 망신을 당하고 말았다.

‘부끄럽다’는 정도를 넘어 ‘쪽팔렸다’고 해야 맞겠다. 망신을 당했기 때문이 아니다. 내가 만든 책을 스스로 재미있다 말하지 못하고 독자인 척 사기를 치려 했기 때문이다. 무슨 홍길동도 아닌 마당에 이 얼마나 쪽팔린 일인가. 채널의 필요성을 절감했다. 내 손으로 만든 책을 내 스스로 재미있다 말할 수 있는 채널. 그래서 블로그를 시작했다. 하지만 블로그에 ‘북스피어 책 재밌어요’만 올려봤자 아무도 관심을 갖지 않는다는 걸 깨달았다. 대관절 어떻게 해야 사람들이 모일까. 이벤트를 하자. 이 방법은 나쁘지 않았다. 책 판매와 아무 상관없는 이벤트일수록 독자들이 좋아해 주었다.

지금은 머리가 완전히 굳어서 도저히 생각해 낼 수 없는, 그야말로 말도 안 되는 이벤트를 그때는 잘도 했다. 만우절에는 일주일 전부터 책 만드는 일을 작파하고 ‘어떻게 독자들을 골려먹을까’를 고심했다. 언론에서도 심심치 않게 보도해 주었다. ‘이것저것 따지지 말고 그냥 이벤트 자체로 웃기고 재미있으면 그만이다’라는 햇볕정책적 마인드로 판매를 염두에 두지 않고 시행한 이벤트일수록 주목을 끌었다. 물론 실패한 이벤트도 많았다. 그러면 왜 독자들에게 어필하지 못했을까를 곰곰이 따져서 업그레이드했다. 실패는 신경 쓰지 않았다. ‘뭔가 끊임없이 재미있는 걸 하자’는 것만 생각했다.

2012년 7월, 시모기타자와 역 근처에 B&B라는 이름의 작은 동네 책방을 연 우치누마 신타로 씨가 나와 비슷한 생각을 했던 건 우연이 아닐 거라고 생각한다. 당위라고 할까. 그렇게 하지 않으면, 즉 선배 세대처럼 운영해서는 살아남을 수 없다는 걸 직감적으로 알아차렸던 거다. 그는 인터넷 서점도, 오프라인 대형 서점도, 작은 동네 책방도, 각각 나름의 효용과 쓰임새가 있으니 전부 사라지지 않고 끝까지 존재해야 한다고 믿는다. 이 가운데 가장 코너에 몰린 건 동네 책방이다. 그래서 “작은 동네 서점의 비즈니스 모델을 갱신하여 앞으로의 시대에도 유지될 수 있는 형태로 무언가 할 수 있는 것이 없을까”를 고민하기 시작했다.

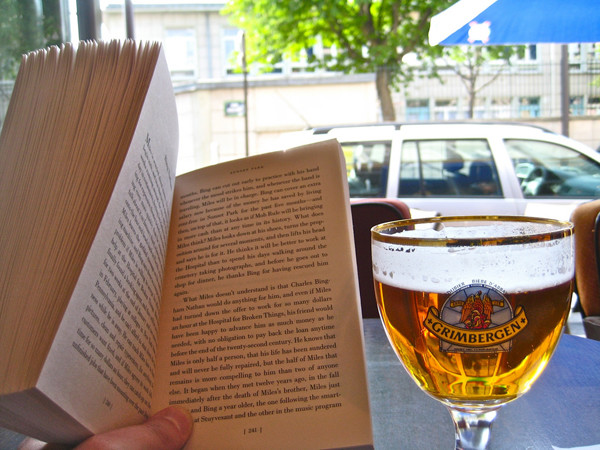

고민의 결과로 B&B가 만들어졌다. ‘BOOK&BEER’의 약자다. 지금과 달리 당시에는 서점에서 주류를 판다는 건 떠올리기 어려웠을 테니까 미디어에서 주목할 거라는 계산도 있지 않았을까 싶다. B&B를 만든다고 했을 때 “맥주? 책에 흘리면 어떡하려고?”라거나 “손님들이 술에 취해서 곤란한 일이 벌어지지 않을까?”라는 주위의 우려도 만만치 않았다. 하지만 그는 “해보기 전엔 알 수 없다”며 주저 없이 도전했다. 그리하여 4년 가까이 운영해 왔지만 지금껏 전혀 문제될 일이 없었다고 한다. 오히려 서점에서 마시는 맥주 맛이 특이하고 좋다며 즐기러 오는 이들이 많았다.

아울러 1년 365일 하루도 빼놓지 않고 ‘재미있는 이벤트를 개최하는 것’을 서점의 최우선 목표로 삼았다. 그게 가능할까. 대형 오프라인 서점에서도 쉽지 않을 텐데 이제 막 개업한 동네 책방에서 한 달에 한 번도 아니고 매일 이벤트라니. 우치누마 씨의 계획을 들은 이들은 모두 고개를 갸웃거렸다. 그러나 그들의 부정적인 전망을 보란 듯이 불식시키고 첫 해에도 이듬해에도 이벤트는 매일 개최되었다. 주말에는 두 번, 세 번씩 열리기도 했다. 이것이 가능했던 이유는 이벤트 개최를 서점의 서브 업무가 아니라 메인 업무이자 늘 해야 하는 과정의 하나로 처음부터 고려했기 때문이다. ‘이벤트를 구상하고 실행하는 일=서가를 편집하고 책을 판매하는 일’이라 여겼다.

‘유명인을 섭외할 수 있는 든든한 뒷배가 있었던 게 아닌가’ 하는 시선에 대해서는, 하루에도 200권이 넘는 책이 매일매일 쏟아지는 마당에 그중에서 좋은 이벤트 아이템이나 저자를 찾는 일은 전혀 어려운 일이 아니라고 대답한다. 대부분 B&B 대표가 직접 아이템을 선정하고 직원 한 명과 돌아가며 저자를 섭외한다. 예전에야 출판사에서 철저하게 관리하느라 저자의 연락처를 알아내는 일이 어려웠지만 요즘 같은 시대에 저자에게 연락하는 건 그다지 힘든 일이 아니다. 마음만 먹으면 규모가 크든 작은 전국의 어느 서점에서라도 할 수 있는 일이라고 우치누마 씨는 딱 부러지게 말한다. 섭외에 실패한 날은 사장이 직접 무대에 올라 “저 혼자라도 떠들었다”고 한다.

|

|

이러한 노력은 어떤 결과를 가져왔는가. ‘오늘은 이러저러한 책의 저자가 온다니까 B&B에 가자’였던 사람들이, 매일매일 이벤트가 있다는 걸 알게 된 이후로는 ‘오늘은 과연 B&B에 누가 올까’ 하는 식으로 생각하게 되었다. “항상 무언가가 일어나고 있으며, 두근두근하는 장소가 시모기타자와 역 앞에 있어서 재미있는 이야기를 듣고 싶어지면 언제라도 가면 된다. 그러한 ‘자장’을 B&B에서 만들었다”고 우치누마 씨는 『책의 역습』에 적고 있다. 여기에는 B&B처럼 작은 서점의 이벤트에 가쿠다 미츠요나 요시모토 바나나 같은 유명 작가들이 적극 동참했다는 점도 중요하다.

이러한 경험을 토대로 우치누마 씨는 ‘책방*어떤 것’으로 “책과 상승효과가 있는 몇 가지의 비즈니스를 조합하여 수익원을 여러 개 확보하는 ‘곱셈 계산’만이 앞으로의 신간 서점이 살아남을 수 있는 거의 유일한 방법”임을 깨달았다고 한다. 적어도 B&B의 경우 ‘책방*이벤트*맥주’로 승부한 덕에 개업한 지 2년이 채 지나지 않아 적자를 모두 메우고 흑자로 돌아설 수 있었다. ‘정작 본인은 아무런 노력도 궁리도 하지 않은 채 출판 불황을 독자와 업계 탓으로만 돌리던 어른들’에게 책을 만드는 것만이 출판의 전부가 아님을 보여준 것이다. “책은 형태를 바꿔가면서 앞으로도 우리의 인생을 풍성하게 해주는 존재로 지속될 것”이라는 그의 전망이 공허하게 들리지 않는 이유다.

책의 역습

출판사 | 하루

김홍민(북스피어 대표)

미남이고 북스피어 출판사에서 책을 만든다. 가끔 이런저런 매체에 잡문을 기고하거나 라디오에서 책을 소개하거나 출판 강의를 해서 번 돈으로 겨우 먹고산다.

![[큐레이션] 방문을 굳게 잠그고 읽어야 하는 시집](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251110-700ed945.jpg)

![[요즘 독서 생활 탐구] 프란츠 김동연, 관객과 독자의 경계를 허물며](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251105-06187e87.jpg)

![[작지만 선명한] 희망을 그리는 가망서사의 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250902-bf07a0ce.jpg)

![[젊은 작가 특집] 차현준 "글을 종이 위에 맘껏 저지르세요"](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-40661ad8.jpg)

![[젊은 작가 특집] 김지연 “좋아하는 마음을 계속 간직하면서 쓸 수 있기를 바랍니다”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-5b0f5351.png)

키치

2016.06.26

eventhorizon

2016.06.24

nzsunah

2016.06.17

더 보기