어떤 대상을 열렬히 사모하는 사람을 가리켜, ‘덕후’라고 부르곤 한다. (일본어 ‘오타쿠’에서 비롯된 말로서 표준어는 아니오나) 나 또한 그러하며, 이 책의 저자 역시 그러하다. 언젠가 저자의 인터뷰에 동석한 적이 있다. 하나의 브랜드만을 철저하고 집요하게 파헤치는 매거진과 진행한 인터뷰였는데, 마침 저자의 ‘덕질’ 대상이 그달의 주제였다. 아아, 우리의 저자는 얼마나 멋진 문장을 들려줄 것인가! 긴장되고 설렜다.

예상은 보기 좋게 빗나갔다. 저자는 멋진 말을 꺼내지 않았다. 대신 노트를 바라보는 눈빛, 노트를 쓰다듬는 손짓으로 애정을 드러냈다. 사랑하는 것에 관해 논할 때, 우리는 한없이 너그러워지지 않는가. 저자는 멋진 수식어보다는, 일상적인 언어로 소회를 밝혔다. “특별해서 기록하는 게 아니거든요. 기록하면 특별해집니다.”

|

|

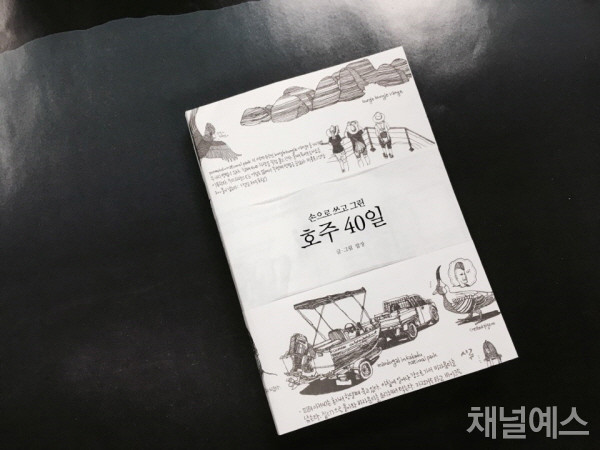

『호주 40일』은 일러스트레이터 밥장이, 자신이 사랑해 마지않는 노트 ‘몰스킨’에 꾹꾹 눌러 담은 ‘여행일기’이자 ‘관찰일기’이다. 떠나기 전 가졌던 미팅에서 저자는 말했다. 그곳에서 일어나는 모든 일을 기록하겠노라고. 나는 속으로 생각했다. 글쎄요. 드문드문, 기록하지 못하는 날도 있을 텐데요.

40일간의 여행을 끝내고, 저자는 몰스킨 일곱 권을 기쁜 얼굴로 건넸다. 경건한 마음으로 받아, 행여 손때라도 묻을까 조심스럽게 한 장 한 장 들춰보았다. 호주에서 보낸 40일이 하루도 빠짐없이 빼곡히 적혀 있었다. 특별한 일정이 없던 날에도 저자는 기록을 멈추지 않았다. 울퉁불퉁한 길을 달리면서도, 졸음이 쏟아지는 침대 안에서도 열심히 그리고 썼다. 뜨거운 태양과 붉은 흙먼지가 가득한 사막 한가운데를 달렸고, 캠퍼밴의 불을 끄면 암흑과 침묵만 남는 곳에서 ‘진짜 밤’을 보냈다. 세상에서 가장 지루한 길도 만났고, 달빛으로 그림도 그렸다. 호주에서만 볼 수 있는 동물이나 이국적인 풍경, 경이로운 대자연과 마주할 때면 그저 입을 떡 벌리고 온 신경을 집중했다. 저자는 생각보다 크고 넓은 호주를 구석구석 누비며 하여간 부지런히 쓰고 그렸다.

이야, 이렇게도 여행을 할 수가 있구나. 과하지 않은 감동마저 밀려왔다. 여행을 떠나면 일단 사진부터 찍기 바빴던 나였기에, 새로운 방식을 제안하는 느낌이 기분 좋았다. 저자도 말한다. 카메라를 손에 들면 자꾸 찍게 된다고. 더 좋은 사진, 더 멋진 사진을 찍고자 앵글 너머로만 풍경을 바라보게 된다고. 하지만 이제는 그러한 강박에서 벗어나 훨씬 경쾌한 여행을 즐기게 되었다고 사랑하는 몰스킨을 쓰다듬으며 말했다.

눈에 담는 순간, 손으로 옮기는 순간 여행은 한층 살갑게 다가온다. 어디 여행뿐이랴, 익숙해서 더는 새로울 것이 없는 일상 또한 그 대상이 될 수 있으리라. 매년 주문하던 다이어리가 있다. 나는 글씨도 큼직한 데다가 소문난 악필이라 언제나 큰 사이즈를 선호했다. 그런데 무거워서 도통 갖고 다니지를 못하겠더라고요. 이번에는 언제나 쉽게 꺼내 끄적일 수 있도록 포켓 사이즈로 주문했다.

-

호주 40일밥장 저 | 시루

관광객의 발길이 쉬이 닿지 않는 대자연 속에서 보고 느낀 모든 것을 여행 에세이로 써 내려가고, 함께하는 인물들의 은밀한 이야기도 르포르타주로서 충실하게 작성하기로 결심한다.

호주 40일

출판사 | 시루

정혜지(시루 편집자)

시루에서 책을 만듭니다.

![[비움을 시작합니다] 네가 변해야 모든 게 변한다 ②](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250829-3e264992.jpg)

![[비움을 시작합니다] 네가 변해야 모든 게 변한다 ①](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250821-ebeed89d.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 더 단단해질 한 해를 위한 목표 세우기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241231-347d8b4f.jpg)