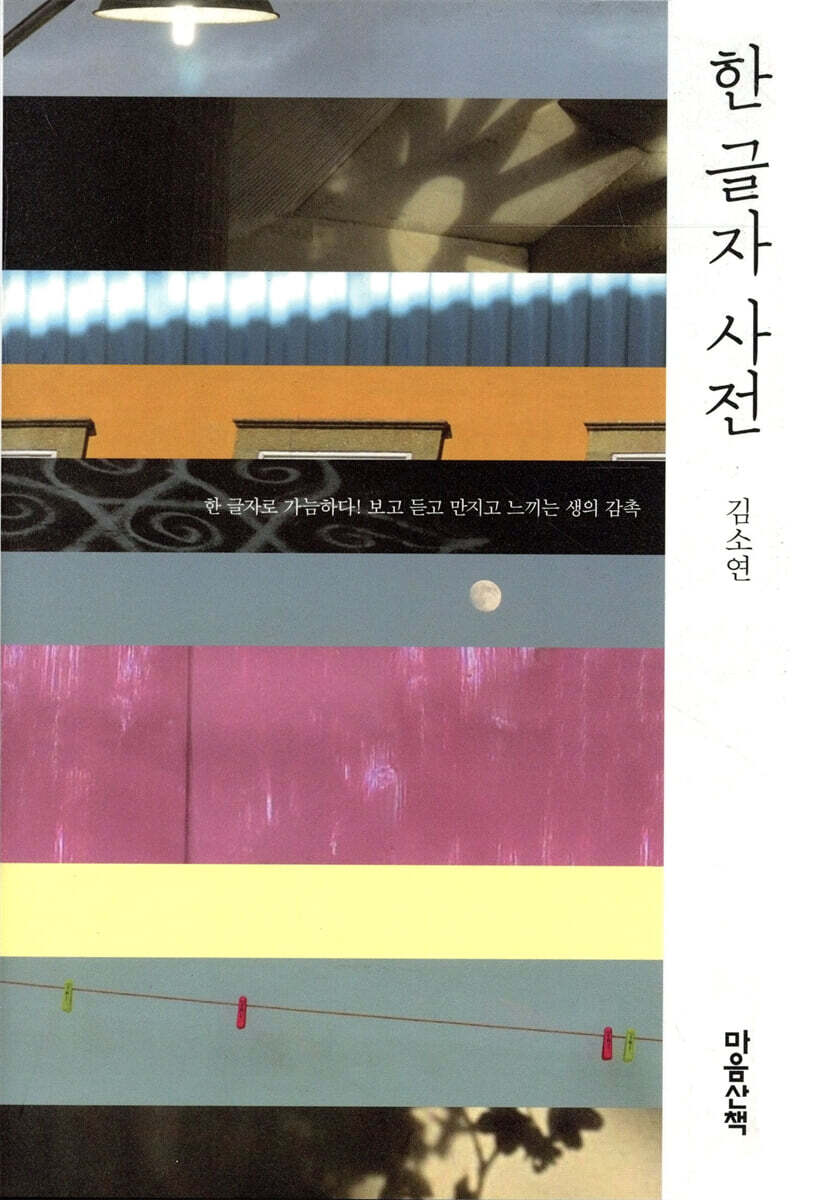

때론 많은 말보다 한 문장, 한 단어, 한 글자가 더 마음에 남는다. 인간이 중요하게 여겼던 것들은 대부분 한 글자다. 하늘에서 내리는 ‘눈’이라든지, 이 글을 쓰는 ‘손’, 우리의 절실한 바람인 ‘꿈’. 그런 한 글자들을 골똘히 들여다보고, 이야기를 꺼낸 책이 바로 김소연 시인의 『한 글자 사전』 이다.

|

|

이 사전의 처음인 ‘감’부터 고개를 갸우뚱하거나 끄덕이는 사람으로 나뉠 것이다. 어른이 되면 감부터 먹겠다고 손을 뻗는다는 정의에 망설일 수 밖에. 그렇다. 이 사전은 조금 특별하다. 2008년의 『마음사전』 을 책장에 두고 펼쳐 보는 독자가 있다면, 반가워할 자매 같은 책. 국립국어원 표준국어대사전에 있는 의미가 아닌 시인 자신의 이해와 공감을 한 글자에 담았다. ‘감’으로 시작해 310번째 ‘힝’까지 오롯이 한 글자를 통해 시인의 풍경을 바라본다.

곁과 옆의 사이에서 온도의 차이를 발견하고, 국과 굴, 귤을 보고 아버지를 추억한다. 텍스트는 이렇게 대부분 시인의 시적 정의이지만, 종종 모습을 달리 할 때도 있다. 강은 시인의 시로 대변되기도 하고, 맛은 시인이 좋아했을 어떤 소설가의 소설로 표현된다. 봄과 삶은 시인의 산문으로 형태를 바꾸었다. 모습들이 제각기 다르면 어떠한가. 어쨌거나 시인이 있었던 서정적 풍경 너머에서 눈을 뗄 수 없을 터. 가끔 날카롭게 단어 틈새를 돌파할 시점에는 현실로 돌아오기도 한다. 갑과 을에서는 관계의 권력을, 여와 처에서는 우리 사회에 아직도 존재하고 있는 여성차별을 또렷하게 새겼다.

시인이 잘 골라낸 『한 글자 사전』 에서 나의, 우리의, 사회의 단어들을 다시금 조우한다. 마음에 스며든 단어가 있다면, 시인의 글 아래에 나만의 글을 적어보길 권한다. 그렇게 우리의 사전이 각자의 책상에서 탄생하기를 기원해본다.

-

한 글자 사전김소연 저 | 마음산책

시인의 눈과 머리와 마음에 새겨진 한 글자의 결과 겹을 따라가다 보면 새로운 시간, 사람, 세상을 마주할 수 있다.또한 우리가 놓친 시선과 삶의 태도를 다시 생각하게 되는 계기가 될 것이다.

한 글자 사전

출판사 | 마음산책

김유리(문학 MD)

드물고 어려운 고귀한 것 때문에 이렇게 살아요.

![[인터뷰] 김민정 시인 “오롯이 시인으로만 한 권이 만들어졌으면 좋겠다는 꿈”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250923-d6e91747.jpg)

![[인터뷰] 김초엽 “인간의 쓸모 없음이 인간의 고유성 아닐까”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250904-5ad1a15b.jpg)

![[인터뷰] 오은 “산문은 수렴하듯 쓰고, 시는 발산하듯 쓰죠“](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250811-ea2210ec.jpg)

![[추천핑] 국경을 넘는 한국 문학](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250423-ab42d6ee.png)