안규철, 「손」, 1995, 나무, 30x38x26cm

미술가 안규철의 「손」(1995)이라는 작품이 있다. 나무로 손 모양을 깎아 만든 이 작품은 양면이 손등인 손과, 양면이 손바닥인 손이라는 불가능한 조합으로 이뤄져 있다. 서른이 넘어 유럽으로 유학을 떠나 1995년, 불혹의 나이에 한국으로 돌아온 그가 선보인 작업 중 하나다. 가장으로서 미래가 불투명한 미술가라는 직업을 뒤늦게 택한 그에게 한국은 친절한 곳이 아니었다. “작은 목공소라도 하나 차려서 동네 사람들에게 책꽂이나 탁자 같은 것을 만들어주면서 한쪽에서 작업을 할 수 없을까” 하는 터무니없는 생각으로 시간을 보내던 당시 그를 위로하고 용기를 주었던 것이 바로 빌렘 플루서의 글이었다. 몇몇 작품은 그의 글에서 직접 영감을 얻었다고도 했다. 지금으로부터 4년 전 이맘때, 그가 인터뷰에서 한 이 말을 듣고 나는 그 책을 안규철 작가 본인의 번역으로 펴내면 멋있겠다고 생각했다. 『몸짓들』 이라는 책이었다. 다른 작가라면 몰라도 그라면 가능하다고 여겼다.

|

|

출발은 순조롭지 않았다. 우선 저작권자가 오리무중이었다. 저자는 1991년 사망했고, 초판을 낸 독일 출판사는 1990년대 초반 파산한 상태였다. 수소문한 결과 빌렘 플루서의 일부 저작은 피셔 출판사로 넘어갔지만, 불행히도 이 책은 그중에 포함되지 않았다. 보통은 이 정도에서 포기하기 마련이지만 이상하게 집착이 갔다. 이 책을 꼭 번역해서 내가 읽고 싶었다. 브라질에 사는 그의 아들과 연락이 닿은 것은 그로부터 약 반년이 지난 뒤였다.

번역도 쉽지 않았다. 플루서는 평생 네 가지 언어로 글을 썼다. 빈도순으로 열거하면 독일어, 포르투갈어, 영어, 프랑스어순이다.(묘하게도 자신의 모국어인 체코어는 빠져 있다) 또 자신이 쓴 글을 직접 다른 언어로 번역하는 과정에서 내용이 조금씩 달라지는 경우도 있어 원본이라는 개념 자체가 희미하다. 실제로 이 책에 실린 「글쓰기의 몸짓」이라는 글은 네 가지 언어로 된 일곱 개의 판본이 존재한다. 또 라틴어와 그리스어를 비롯해 여러 고전에 능통한 그는 한 단어를 다중 의미로 사용하거나, 자신의 독특한 사유를 표현하기 위해 신조어를 만들어서 마땅한 번역어가 없는 경우도 종종 있다. 마침 비슷한 시기 이 책이 영어로 처음 번역되었지만 저작권자를 수소문하는 과정에서 알게 된 빌렘 플루서 아카이브의 다니엘 이르강은 영어 판본을 미덥지 않게 생각했다.(그러나 독일어 원서의 오류 하나를 영어 판본 덕분에 바로잡을 수 있었고 많은 참조가 되었다). 그는 의례적인 정도를 넘어 번역에 관심과 우려를 표했다. 한마디로 만만치 않을 테니 각오하라는 것이었다. 실제로 안규철 선생은 독일에서 플루서 사전까지 공수해왔지만 몇몇 철학 용어 및 신조어 번역의 까다로움을 토로했고, 결국 김남시 선생에게 감수를 부탁드렸다.

황석원 디자이너가 삶을 위한 ‘몸짓들’을 조판하기 위해 선택한 영문 글꼴 이름은 ‘죽음의 무도(Totentanz)’다. 글꼴을 살 때마다 눈치를 주는데도 불구하고 디자이너들은 주기적으로 당분을 섭취하듯 새 글꼴을 탐한다. 이름이 다소 아이러니한데도 불구하고, 결국 설득당하고 말았다. 설명할 순 없지만 이 책에 어울려 보여서다. 사실 글꼴과 마찬가지로 내가 출판할 책을 결정하는 데 만족할 만한 이유는 없다. 별의별 이유를 들 수는 있겠지만 그것들은 이 책이 나와야 하는 이유를 완전히 납득시키지 못할 것이다. 반대로 이 책이 나오지 않아도 되는 이유는 그보다 훨씬 많이, 쉽게 열거할 수도 있다. 그런데도 나는, 우리는 계속해서 책을 내는 몸짓을 이어간다. 플루서가 말했듯, 우리의 몸짓은 인과관계만로는 완벽히 설명되지 않는다. 그러나 나는 적어도 나에게 이 책이 나와서 좋은, 만족스러운 답을 하나 알고 있다.

자 그래서, 한국어로 번역된 『몸짓들』 이 내 앞에 놓였고, 그 책은 거의 모든 면에서 내가 4년 전 기대한 그대로다. 나는 4년 전 안규철 작가가 언급한 손에 대한 대목을 그곳에서 확인한다.

“우리 두 손의 좌우대칭은, 왼손을 오른손과 일치시키려면 왼손을 제4의 차원으로 회전시켜야만 하도록 되어 있다. 이런 차원에 실제로 접근할 수는 없으므로 두 손은 영원히 서로의 모습을 비춰볼 수밖에 없다. 물론 우리는 장갑을 복잡하게 조작하거나, 영상을 조작함으로써 두 손을 일치시키는 것을 상상해볼 수는 있다. 그러나 그 경우 우리는 철학적인 현기증에 가까운 어지럼증을 겪게 된다. 왜냐하면 우리 두 손의 대칭은 인간 존재의 한 조건이고, 우리가 그 일치를 생각한다면 그것은 인간의 조건을 넘어서는 생각을 하는 것이기 때문이다.”(빌렘 플루서, 「만들기의 몸짓」 중에서)

-

몸짓들빌렘 플루서 저/김남시 감수/안규철 역 | workroom(워크룸프레스)

우리가 매일 하고 있고, 모두가 하고 있는 ‘몸짓’을 해석하기 위한 이론을 세우려는 야심을 드러낸다. 몸짓에 대해서는 별로 설명할 것이 없어 보이기 때문이다.

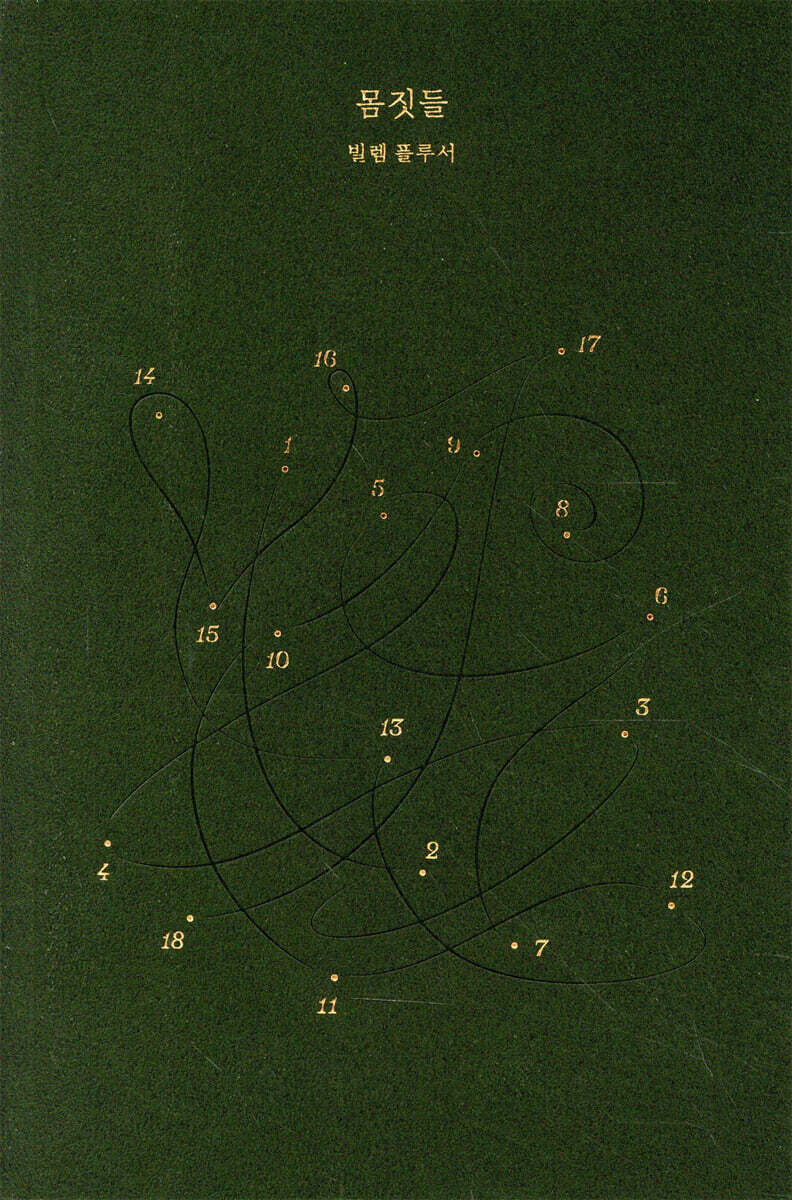

몸짓들

출판사 | workroom

박활성(워크룸프레스 편집장)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[예스24] 미대생 졸업 작품 중 최종 선정된 작품들의 무대 ‘2025 대학미술제’](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250814-16d7a534.jpg)

![[리뷰] 몸보다 오래 살아남은 기억에 관해](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250709-2d5391b0.jpg)