언스플래쉬

언스플래쉬

소준철 지음 | 푸른숲

처음에 가제는 ‘폐지 수집과 도시노인’이었나, 그랬다. 저자와 여러 번 책의 기획안을 주고받으며 가다듬는데, 저자가 서문 격으로 쓴 글 중 한 문장이 머리에 박혔다. “이제는 가난의 문법이 바뀌었다. 도시의 가난이란 설비도 갖춰지지 않은 누추한 주거지나 길 위에서 잠드는 비루한 외양의 사람들로 비추어지지 않는다.” 아, '가난의 문법'이네. 제목이 순간적으로 떠올랐다. 편집 인생에서 제일 쉽게 지은 제목인데, 십 년 동안 나의 제목 짓는 능력을 의심하던 동생은 “언니가 지은 제목 중 최고”라는 말을 해주었다. 그래, 인정해줘서 고오마압다아아. 유예림(푸른숲)

처음에 가제는 ‘폐지 수집과 도시노인’이었나, 그랬다. 저자와 여러 번 책의 기획안을 주고받으며 가다듬는데, 저자가 서문 격으로 쓴 글 중 한 문장이 머리에 박혔다. “이제는 가난의 문법이 바뀌었다. 도시의 가난이란 설비도 갖춰지지 않은 누추한 주거지나 길 위에서 잠드는 비루한 외양의 사람들로 비추어지지 않는다.” 아, '가난의 문법'이네. 제목이 순간적으로 떠올랐다. 편집 인생에서 제일 쉽게 지은 제목인데, 십 년 동안 나의 제목 짓는 능력을 의심하던 동생은 “언니가 지은 제목 중 최고”라는 말을 해주었다. 그래, 인정해줘서 고오마압다아아. 유예림(푸른숲)

김우인 지음 | 열매하나

보통 제목을 일찍 확정하고 작업하는 편인데, 이 책은 표지 디자인 직전까지 고민이 많았다. 어딘가로 떠나는 일이 쉽지 않은 시대에 정말 이 제목 괜찮을까? 사실, 여기서 말하는 ‘떠남’은 어떤 장소로 향하는 것뿐만 아니라 굳어진 생각과 고정된 사회 구조에서 벗어난다는 의미이기도 하다. 다행히 제목이 좋다는 독자들의 반응에 안도했다. 머물러야 하는 시간이 길어지면서 새로운 배움과 떠남을 바라는 마음도 커지지 않았을까. 저자는 “앞으로 우리가 살아갈 세상에 희망이 있나요?”라는 학생의 질문에 답을 고민하며 책을 썼다. 독자들에게 작은 힘이 되면 좋겠다. 천소희(열매하나)

유지혜 지음 | 어떤책

아직 잠들지 않은 새벽 3시였다. 인스타그램 메시지가 왔다. 유지혜 작가님이었다. 작가님은 런던 여행 중이었고, 늦은 밤에 죄송하다는 사과가 뒤따랐다. 5년 전 작가님의 첫 책을 읽고 곧바로 팬이 되었는데, 무방비 상태인 새벽에 원고를 보내고 싶다고 기습 연락을 주시다니. 조용한 흥분으로 잠이 오지 않았다. 그리고 그날부터 제목 고민이 시작되었다. 에세이 제목 짓기란 편집자에게 망망대해에 떠 있는 기분을 안겨 준다. 작가와 편집자의 취향이 비슷하면 한결 수월한데, 다행히 작가님도 나도 짧은 제목을 선호했다. 문장형 제목은 절대 아니라고. 덕분에 방황하더라도 자신을 향한 믿음을 거두지 말자는 메시지를, 작가님 특유의 어휘군에서 단 두 단어를 조합해 담을 수 있었다. 김정옥(어떤책)

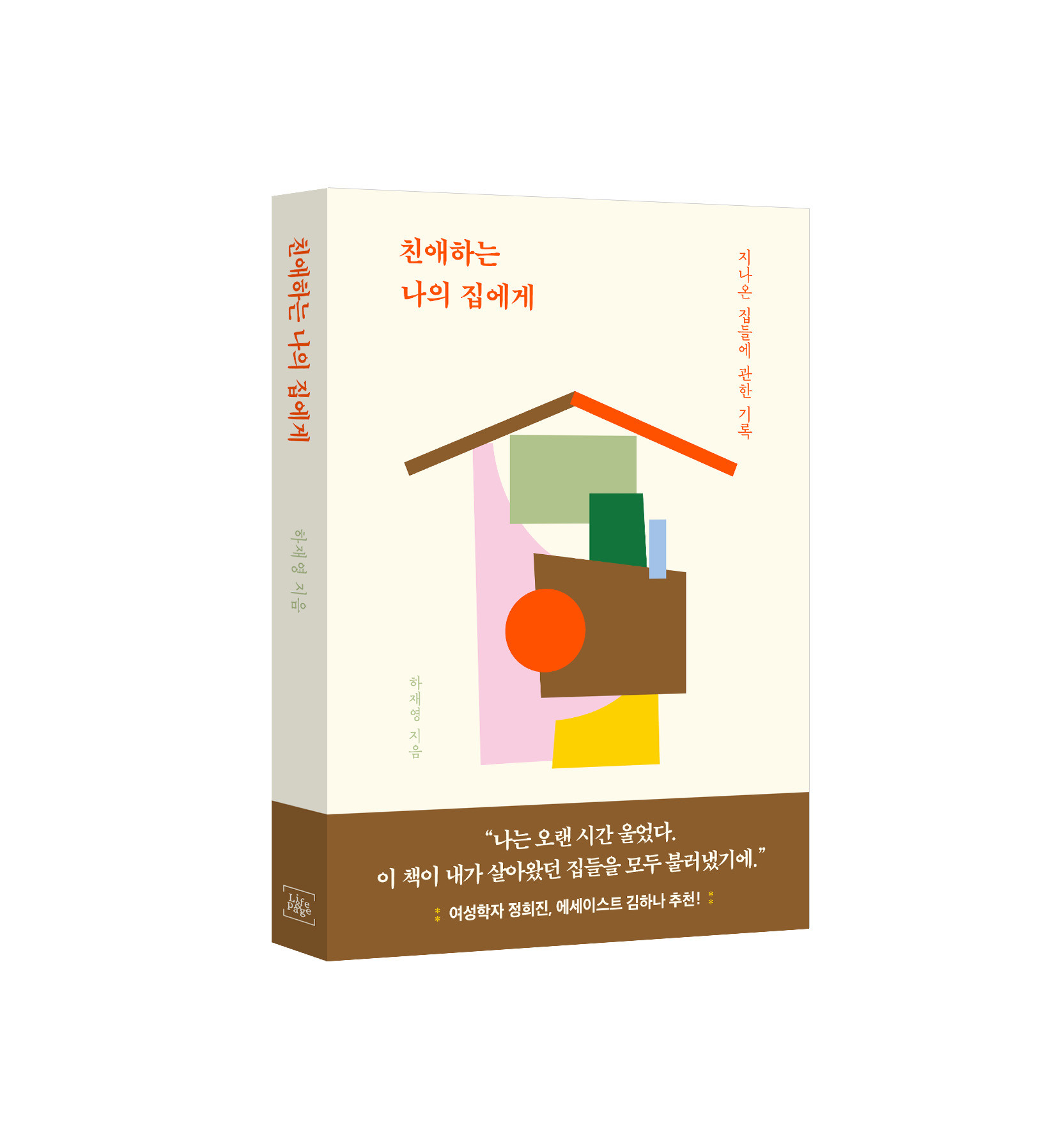

하재영 지음 | 라이프앤페이지

가제는 ‘집은 무엇인가’였다. 집의 본질적 가치, 장소와 공간이 한 사람에 미치는 영향에 대해 화두를 던져보고 싶었다. 원고가 나오고 하재영 작가님이 지금의 제목을 제안했다. 그간 살았던 집들에게 ‘친애하는’으로 시작하는 긴 편지를 쓴 기분이었다며, 그곳에서 살았던 나에게 보내는 편지이기도 하다는 말씀은 여운이 깊었다. 곱씹을수록 딱 들어맞는 제목이었다. 이 책을 통해 나누고 싶은 이야기가 아홉 글자 안에 모두 담겨 있었다. 책 제목이 와 닿았다는 독자후기를 만날 때마다 진심이 온전히 전해진 것 같아 남몰래 감동의 나날을 보내고 있다. 오세은(라이프앤페이지)

김창기 지음 | 김영사

눈이 아프도록 원고를 읽다가 불현듯 한 문장에 마음을 빼앗겼다. "마음이 복잡할 때는 세상모르고 살게 해주는 노래가 필요합니다"라는 구절이었다. 지난날을 되짚는 이야기, 인생을 성찰하는 이야기, 궁극에는 내일을 기대하게 만드는 이야기, 그 속에 음악이 흐르는 책이기에 이만한 제목이 없겠다 싶었다. '노래가 필요한 날'은 이렇게 한 문장을 변주하여 태어났다. 거창한 화두나 근사한 표현을 멀리하는 김창기 선생님의 특색, '노래가 없다면 세상은 사막과 다름없다'는 편집자의 생각도 담겼는데 읽는 분들이 알아주실까. 그저 외로운 날, 힘겨운 날, 곁에 아무도 없다고 느끼는 날, 노래를 들으며 '살아갈 힘'을 되찾길 바라는 온순한 소망이 그림자가 드리운 곳곳에 닿기를 바랄 뿐이다. 김성태(김영사)

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

쉬운 천국

출판사 | 어떤책

친애하는 나의 집에게

출판사 | 라이프앤페이지

노래가 필요한 날

출판사 | 김영사

쉬운 천국

출판사 | 어떤책

노래가 필요한 날

출판사 | 김영사

어떤 배움은 떠나야만 가능하다

출판사 | 열매하나

친애하는 나의 집에게

출판사 | 라이프앤페이지

엄지혜

eumji01@naver.com

![[제목의 탄생] 왜 하필 이 제목이죠? (2) | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/9/9/5/4/995459406338ff872574c81eb65acb84.jpg)

![[제목의 탄생] 왜 하필 이 제목이죠? (1) | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/d/e/9/1/de915415f3dfd01da71e9f9d8f648978.jpg)

![[제목의 탄생] 왜 하필 이 제목이죠? (4) | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/8/4/f/9/84f99d56467b015d996cc9e75c51805e.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 11월이라니 갑작스러운데, 2025년 취소해도 돼?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251030-b2d627fe.jpg)

![[비움을 시작합니다] 네가 변해야 모든 게 변한다 ②](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250829-3e264992.jpg)

![[젊은 작가 특집] 장진영 “글을 쓰면 멋진 일이 많이 일어나는 것 같아요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-3a5c6c82.jpg)

![[젊은 작가 특집] 김지연 “좋아하는 마음을 계속 간직하면서 쓸 수 있기를 바랍니다”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-5b0f5351.png)

![[취미 발견 프로젝트] 독서하고 싶은 공간 만들기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250226-346177ac.png)