격주 화요일, 이승훈 서울대학교병원 신경과 교수가 우리가 꼭 알아둬야 할 의학 상식을 소개합니다. |

언스플래쉬

언스플래쉬

요즘 종편, 지상파, 케이블 가릴 것 없이 TV나 유튜브에 의사가 넘쳐난다. 질병이나 건강 정보를 제공하는 수준을 넘어 상업적인 유튜버들과 거의 다를 바 없는 행동을 하며 '구독, 좋아요'를 외치는 의사들도 부지기수다. 도대체 언제부터 우리나라 의사들이 이렇게 행동하게 된 것일까? 과거에 우리가 존경했던 수많은 의사 선배님들이 이런 프로그램에 나온 적이 있었나? 내 기억엔 어떤 선배님들도 출연한 걸 본 사례가 없다. 과거에 예능 프로그램이 지금처럼 많지는 않았지만 그래서 안 나오신 것은 아니다. 그건 아마도 환자를 보는 의사로서의 '품위'가 훨씬 중요했기 때문일 게다.

임상 의사의 진정한 직분은 무엇인가? 간단히 말해, 자기가 맡은 환자를 고치는 일이다. 더 잘 고치기 위해 남들의 연구 결과를 배우고, 자신만의 의학 연구를 수행하기도 한다. 여기엔 인간에 대한 존엄성이라는 절대 규칙만이 존재한다. 정치, 경제 등 세상의 어떤 이익 관계도 여기에서는 중요한 기준이 아니다. 이에 따라 전쟁터의 의사는 적십자 정신에 입각해서 적군 병사도 똑같이 치료해야만 한다.

그런데 TV나 유튜브에 나오는 의사들이 이런 고귀한 직분을 제대로 수행하는 사람들이라고 볼 수 있는가? 이들이 나오는 종편, 케이블 방송에서는, 의사인 필자도 듣도 보도 못한 이상한 영양 성분을, 낯뜨거울 정도로 극찬하는 내용들이 많다. 그 방송 직후에는 같은 성분을 홈쇼핑에서 판매하는 상황을 보면, 안 봐도 뻔한 커넥션에 혀를 차기도 한다. 게다가 유튜브는 규제나 윤리 규정이 빈약한 공간이다 보니, 의학적인 내용을 반하는 황당한 정보가 판을 친다.

정치적으로도 가짜 뉴스가 많듯, 의학 정보의 상당수가 영양제 판매, 병원 유인 등을 위한 가짜임에도, 일반인들은 이를 구별할 전문 지식이 없다는 게 문제다. 여기에 의사까지 출연하거나, 아예 의사가 운영하는 채널이라면 훨씬 더 속기 쉬울 수밖에 없다. 소셜 미디어 홍수 시대 속에서 의사의 품위는 길을 잃고 방황 중이다.

환자들이 정말 만나고 싶은, 진정한 명의는 과연 어디에 있을까? 일단 건강 정보 제공이라는 가면을 쓰고, 영양제를 먹으라는 그들은 절대 명의가 아니라고 단언할 수 있다. 직간접적으로 영양제 회사와 얽힌 의사들을 제외하고, 진짜 국내 의학 전문가들이 영양제를 추천하는 걸 본 적이 있는가? 대부분 영양제를 비판하거나 중립적이지, 복용을 추천하는 사례는 거의 없다. 그러니 일반인 입장에선 영양제를 강력히 추천하는 의사는 거르면 된다. 특히, 요즘 방송에 자주 나오는 영양제 회사 CEO 의사라면 더 할 말이 없다. 그런 내용을 퍼나르는 언론도 똑같기는 매한가지다.

명의 판별이 이론적으로는 어렵지 않다. 비슷한 중증도의 환자들을 기준으로 호전율을 비교해서, 가장 좋은 호전율을 보여주는 의사가 명의다. 요즘엔 병원에서 대부분 전자 차트를 사용하기에 분석 자체가 어려운 것은 아니다. 필자 개인적으로는 너무 하고 싶은 분석이지만, 말할 수 없는 다양한 이유로 인해 실제로 이를 분석하는 것은 불가능에 가깝다. 대신 보험 심사 평가원에서 해마다 '의료 적정성 평가'라는 것을 시행하는데 이는 의사 개별 평가가 아닌 병원의 수준 평가다. 3차 병원들은 대부분 각 질환에 대해 모두 A등급을 받고 있고, 이는 애초에 의료 질의 상향 평준화를 위해 만든 것이니 명의 판별과는 아무 상관이 없다. 그럼 이익 관계가 없는, 그나마 믿음직한 미디어에서는 명의를 도대체 어떻게 알고 소개하는 것일까? 다음과 같은 네 가지 정도의 방법이 활용된다.

첫째, 제작자들의 인맥과 정보

둘째, 동료 의사들의 평가

셋째, 병원의 평가

넷째, 의료 소비자들의 평가

여기에서 첫 번째 방법은 애초에 객관적이지도 않으니 논할 가치가 없다.

두 번째, 동료 의사들의 평가 방법을 보자. 만약 뇌졸중 명의를 찾는다면, 동료 뇌졸중 의사인 추천자는 그가 명의라고 어떻게 판단할까? 본인이나 지인이 걸린 뇌졸중을 치료하는 모습을 보고서? 본인은 그 질환에 걸렸을 가능성이 거의 없고, 지인은 추천자도 뇌졸중 의사이니, 지인은 본인이 직접 치료하지 않았을까? 즉, 동료 의사도 그 의사의 진료 실력을 알 방법은 거의 없다는 얘기다. 결국, 이는 학회 활동 등 행정적 능력이나 학술, 연구에 대한 주변 평가나 개인적 친분 등으로 결정되게 된다. 추천자가 그 의사와 경쟁적 관계라면 질투심에 추천 가능성이 오히려 떨어질 수도 있다.

세 번째, 병원의 평가에서는 병원 수익에 미치는 그 의사의 기여도가 중요하다. 국내 의료 보험 제도는 앞선 칼럼에서 언급했던 '행위별 수가제'가 근간인데, 이는 진료 행위마다 수가를 매겨 개별로 지불하는 제도다. 실력 있는 의사라면 필수적인 검사만 시행하고 필요한 치료만 하겠지만, 그렇지 못한 의사라면 우왕좌왕하느라 더 많은 진료 행위를 할지도 모른다. 그런데 이 제도 하에서는 후자가 더 많은 수익을 얻을 수도 있다는 게 함정이다. 병원 입장에서는 당연히 돈을 잘 버는 의사를 좋아하지 않겠는가? 병원조차 그 의사가 환자를 잘 고치는지 알 수 있는 객관적 방법이 없다 보니, 환자 수와 수익을 보고 판단할 수 밖에... 이런 상황에서 병원이 추천하는 의사를 만났다간 여러분은 명의가 아닌 '우의(愚醫)'나 '악의(惡醫)'를 만날지도 모른다.

마지막으로 의료 소비자에 의한 방법도 한계가 많다. 환우회, 온라인 카페 등등이 이런 창구이지만 여기에서는 환자 및 보호자가 의사인 경우는 거의 없다. 필연적으로 의학적, 전문적 판단이 부족하게 된다. 이들이 명의를 판단하는 절대적 기준은 실력보다는 '친절도'다. 의사는 절대 친절해야 하지만, 친절도와 의사의 실력이 비례하지는 않는다는 게 문제다. 친절한 멍청이가 재수 없는 똑똑이보다는 명의로 추천받을 확률이 높다는 얘기다. '빛 좋은 개살구'가 과연 명의일까?

결국, 우리나라 현실에서 평판에 의존한 명의는 허구다. 명성이나 친절보다는, 비전문가인 환자가 충분히 이해할 수 있는 이성적 설명, 확실한 방향 제시가 더 중요한 덕목이다. 사실, 필자 입장에서 주변을 보면, 평판이 아니라 환자의 병에 '실제로' 도움을 주는, 진정한 의사가 대단히 많다. 방송이나 일반인이 몰라볼 뿐... 앞선 칼럼에서 환자는 어떻게 의사와 대화하는지, 그걸 통해 어떻게 자신과 궁합이 맞는 의사를 찾는지를 자세히 언급한 바 있다. 본인의 병이니 남에게 판단을 맡기지 말고, 자신만의 기준으로 진정한 명의를 잘 찾아보자.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

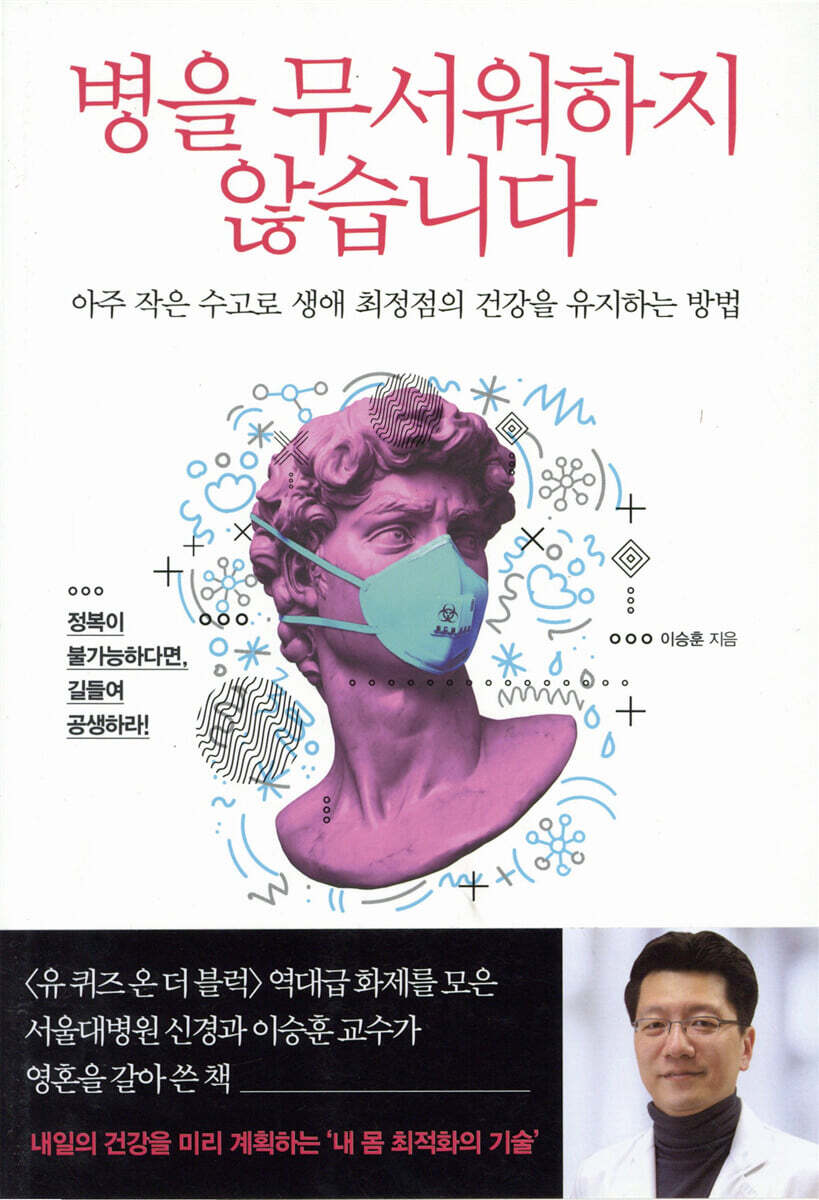

병을 무서워하지 않습니다

출판사 | 북폴리오

병을 무서워하지 않습니다

출판사 | 북폴리오

이승훈(서울대학교병원 신경과 교수)

서울대학교병원 신경과 교수.『병을 무서워하지 않습니다』 저자. ㈜세닉스바이오테크 대표이사, (사)한국뇌졸중의학연구원 원장 및 뇌혈관대사이상질환학회 회장을 겸직하고 있다. 의학자로서 뇌졸중의 기초와 임상에 관한 200여 편의 국외 논문을 발표했으며, 대한신경과학회 향설학술상, 서울대학교 심호섭의학상, 유한의학상 대상, 과학기술정보통신부 주관 이달의 과학기술자상 및 보건복지부 장관표창 등을 수상했다.

![[이승훈의 바로잡는 의학상식] 임상 시험은 참여하는 것이 좋은가? | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/5/9/4/b/594bb35674740f7ec70d6dd4b36c2fd2.jpg)

![[이승훈의 바로잡는 의학상식] 치료 효과가 좋은 환자들의 공통점 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/c/7/e/4/c7e419dc81b9a4ec67af7bd8785bcc90.jpg)

![[이승훈의 바로잡는 의학상식] 나에게 맞는 의사 찾기 : 의사와 소통하는 법 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/1/7/5/2/1752e14a9d7efe7c596452057204ed56.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 몸 속부터 구석구석 건강하게 채우기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250926-198e08d9.jpg)

![[더뮤지컬] 임태현, 진심의 가치](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250514-c10f7d4d.jpg)

![[큐레이션] 자궁근종인의 식탁에는 고기가 없다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250213-acdded89.jpg)

![[리뷰] 심리 전문가가 추천하는, 그림자 보기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241206-538b5611.png)