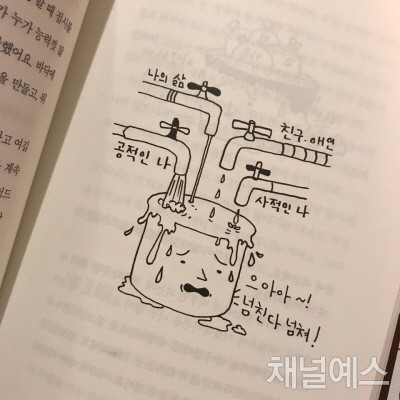

『그렇다면 정상입니다』를 읽다가 이 그림을 발견하고 한참을 바라보았다.

문제는 넘치는 물 때문이란 걸, 수도꼭지를 잠가야 한다는 걸 누구보다 잘 알고 있으면서 혼자서는 잠글 수 없게 되어버린 나와 마주한 것 같아서.

전에 없던 방식으로 서점을 운영하는 일에는 나름의 보험이 필요했다. 예약자가 한 명도 없는 최악의 사태를 대비해야 했으니 말이다. 비파크 계약 만료까지는 4개월이 남아 있었다. 월수금은 비파크에, 화목토일은 사적인서점에 출근하면서 돈 걱정 덜하며 서점이 자리 잡을 수 있도록 유예 시간을 갖기로 했다. 하루도 쉴 수 없었지만 지치기는커녕 기운이 넘쳤다. 좋아하는 일을 주도적으로 하는 기쁨과 하루하루 성장해나가는 서점을 지켜보며 느끼는 성취감이 나를 움직였다.

2017년 1월, 비파크 일은 끝났지만 여전히 나는 하루도 쉴 수 없었다. 여느 프리랜서나 자영업자가 그렇듯 내가 일하지 않으면 서점이 멈춘다는 걱정 때문이었다. 영업 시간이 고정된 것도 아니어서, 문의가 들어오면 아침이든 밤이든 평일이든 주말이든 24시간 응대 모드로 있어야 했다. 내 시간을 갖기 위해 선택한 예약제 방식이 오히려 발목을 잡는 꼴이었다. 회사에 다닐 땐 내가 맡은 일만 알아서 잘하면 됐는데 이젠 청소부터 정산, 세무 업무까지 모든 일을 혼자서 처리해야 했다. 해야 할 일은 많고 일할 시간은 부족하니 달리 선택지가 없었다. 쉬는 날을 없앨 수밖에.

|

|

사적인서점을 열고 만 9개월이 지났을 때, 만나는 사람마다 “요즘 서점 잘 된다며”, “주변에 사적인서점을 모르는 사람이 없던데”라고 말하며 나를 치켜세워주었다. 책처방 프로그램은 한 달치 예약이 하루 만에 마감되었고, 여기저기서 사적인서점을 취재하고 싶다는 문의가 쏟아졌다. 서울국제도서전에서는 5일 동안 어마어마한 매출을 올렸다. 하지만 모두가 나에게 잘 돼서 좋겠다고 말해주던 이 시기가 아이러니하게도 내 인생에서 가장 힘든 시기였다.

“새로운 일에서 느끼는 크고 작은 성취와 성장의 기쁨은 얼마 못 가 다음 달 월세와 홍보, 모객, 수익을 걱정하는 노파심으로 뒤바뀌었다. 내가 원하는 방식의 삶을 꾸려가고 있다는 확신 대신 매사에 전전긍긍하는 지질한 자신과 더 자주 마주쳤다.” - 송은정, 『오늘, 책방을 닫았습니다』 125-126쪽

내가 왜 이렇게 힘들까. 곰곰 생각해 보았다. 우선 불안감이 너무 컸다. 오늘은 장사가 잘 됐어도 당장 내일 매출은 어떨지 한 치 앞을 예측할 수 없었다. 장사에는 변수가 많았다. 추위나 미세먼지 같은 날씨부터 사회적인 이슈, 신간 라인업에 따라 매출이 들쑥날쑥했다. 매번 다음 달 월세를 걱정하면서 언제까지 서점을 계속할 수 있을까? 무리라는 걸 알면서도 불안에 잡아먹히지 않으려면 닥치는 대로 일을 할 수밖에 없었다. 일하는 시간은 회사 다닐 때보다 두 배나 늘어났는데, 내가 버는 돈은 그때의 절반에도 미치지 못했다. ‘열심히 하면 뭐 해’, ‘사람들이 알아주는 서점이면 뭐 해’, 일을 하면서도 마음이 공허했다. 매달 약속된 월급이 통장으로 꼬박꼬박 들어오던 회사원 시절의 안정감이 그리웠다.

서점을 시작하고 남편과 사이가 안 좋아진 것도 마음에 걸렸다. 사정이 이렇다 보니 시간을 내어 영화 한 편을 함께 보는 일도 쉽지 않았다. 매일 새벽 한두 시에 퇴근해 집에 들어가면 손 하나 꼼짝하기 싫었다. 내가 미룬 집안일은 고스란히 남편의 몫이 되었다. 같이 나가서 일하는데 집안일은 혼자 도맡아하고, 그렇다고 돈을 많이 벌어오는 것도 아니고, 내가 남편이라도 화가 날 것 같았다. 참다 못한 남편이 일주일에 하루 정도는 함께 시간을 보내야 하는 것 아니냐고 따지듯 물었다.

“오빠, 나도 힘들어 죽겠어. 근데 서점이 자리 잡을 때까지는 어쩔 수 없잖아.”

“네가 좋아서 하는 일이잖아. 힘들면 하지 마.”

그랬다. 쉽지 않을 걸 알면서 독립을 결심한 것도, 쉬는 날 없이 일하는 것도 모두 나의 선택이었다. 미안한 마음과 서운한 마음이 뒤섞여 아무런 대꾸도 할 수 없었다.

서울국제도서전에 참가하는 동안 쌓인 피로가 극에 달했다. 혼자 운영하는 서점이다 보니 교대할 사람이 없어 5일 동안 매일 열 시간가량을 서서 손님을 맞이해야 했다. 화장실 갈 틈도 없을 만큼 바빠서 밥도 제대로 챙겨 먹을 수 없었다. 도서전이 끝나면 서점으로 돌아와 매출 내역을 정리하고 다음날 판매할 책 40-50권을 캐리어에 챙겨 집으로 갔다. 많은 독자에게 사적인서점을 알리게 된 것도 기뻤고 책 판매가 잘 된 것도 감사했지만, 상황이 이러니 쉬고 싶다는 생각이 간절했다. 도서전을 끝내고 며칠 뒤, 출근길에 아빠의 전화를 받았다. 아빠에게 투정 부리고 싶은 마음에 지난 5일 동안 얼마나 고생했는지 모른다고 하소연을 했다. 돌아온 건 위로가 아니라 타박이었다.

“5일 일해서 몇 달치 월세를 벌었는데, 뭐가 그렇게 힘들어.”

“난 차라리 그 돈 안 벌고 안 힘든 게 낫겠다 싶어.”

“어이구, 그러니까 안 되는 거야. 정신 똑바로 차리고 살아.”

전화를 끊고 길 한복판에 주저앉아 엉엉 울었다. “정신 똑바로 차리고 살아”는 자라는 동안 귀에 못이 박히도록 들어온 아빠의 말버릇이었다. 애정이 담긴 말인 걸 잘 알면서도 그 말에 숨이 막혔다. ‘지금도 이렇게 열심히 살고 있잖아. 얼마나 더 열심히 하라고?’ 그 뒤로도 길을 걷다가 서점에서 일하다가 눈물샘이 고장 난 듯 왈칵 눈물이 터져 나왔다.

독립해서 내 서점을 연 것을 후회한 적은 없다. 아니, 그래서는 안 됐다. 후회를 인정하는 순간 지금까지 내가 쏟아부은 시간과 노력이 물거품이 되어버릴 것 같았다. 그런데 더 이상 부정할 수 없었다. ‘이럴 줄 알았으면 독립하지 말 걸.’ 땡스북스에서 서점원으로 일할 때가 훨씬 행복했다는 생각이 들었다. 더 이상은 한계였다. 내가 좋아하는 일을 나답게 즐겁게 지속 가능하게 하려고 선택한 독립이었는데, 이젠 나답지도 즐겁지도 지속 가능해 보이지도 않았다. 그렇다고 서점을 접는 게 정답도 아닌 것 같았다. 멈출 수도 없고 계속 나아갈 수도 없는 상황. 이제 어쩌지, 정말 모르겠다.

나에게도 처방이 간절했다.

오늘, 책방을 닫았습니다

출판사 | 효형출판

정지혜(사적인서점 대표)

한 사람을 위한 큐레이션 책방 '사적인서점'을 운영하고 있습니다. 책과 사람의 만남을 만드는 일을 합니다

![[정보라 칼럼] 안드레이 플라토노프 소설에 드리운 슬픔](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250814-aa27c208.jpg)

![[리뷰] 이해할 수 없는 존재 사랑하기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250430-e74966d3.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 함께라서 더 행복한 봄의 한복판에서](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250428-2a252fb9.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 독서하고 싶은 공간 만들기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250226-346177ac.png)

![[Read with me] 김나영 “책을 통해 사람들의 이야기를 들어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250109-f468d247.jpg)

두드림

2018.02.06