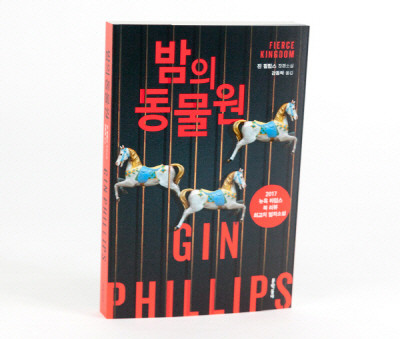

다섯 살 아들 ‘링컨’을 데리고 동물원에 간 엄마 ‘조앤’은 폐장 시간이 다 되어 출구로 나가는 와중에 땅에 쓰러진 시체들과 총을 든 남자를 목격한다. 본능적으로 상황을 파악한 그녀는 18㎏짜리 아들을 들쳐업고 머릿속으로는 동물원 구조를 떠올려가며 마침내 빈 동물 우리 안으로 숨어든다. 꽤 완벽한 은신처였지만, 별 도움이 못 되면서 계속 문자를 보내오는 남편 때문에 진동과 빛을 내는 핸드폰, 게다가 쉬 마렵다, 놀고 싶다, 심지어 배고파 칭얼대기 시작한 아이 때문에 마냥 그곳에 숨어만 있을 수 없게 된다. 결국 조앤은, 우리 밖으로 나가기로 결심한다. 아이와 자주 놀러온 동물원을 잘 알았기에 직접 탈출해보려고 한다. 과연, 조앤은 아들과 함께 살아남을 수 있을까?

생생하고 아름다운 ‘엄마 영웅’ 스릴러

|

|

이 원고를 처음 마주했을 때, 온갖 미디어에 차고 넘치는 아빠 영웅들 속에서 엄마 영웅을 만난 반가움과 소위 엄마 버전 <테이큰>이라 할 만한 이야기를 어떻게 써냈을까 하는 기대감이 먼저 떠올랐다. 그리고 그 반가움과 기대감은 이내 심장 요동치는 스릴로 바뀌었다. 하지만 원고를 읽어나가며 무엇보다 주목한 것은, 질주하는 서사 안에 더욱 필연적으로 스며든 여성의 삶과 감정이었다. 정말 이런 극한의 상황에 처한 엄마라면 ‘이렇게 행동했겠구나’ ‘이런 것까지 생각하게 되는구나’ ‘이런 것들이 발목을 잡는구나!’ 공감하면서, 소녀이자 딸, 여성이자 엄마로 살아온 조앤의 삶과 감정에 나를 비추어보게 되었다. 이 작품을 검토할 당시 가제는 ‘Beautiful Things’였고 출간 전에 ‘Fierce Kingdom’으로 바뀌었는데, 이야기의 스릴과 주인공의 맹렬함에 빠져 이 책을 읽기 시작했다면, 덮고 나서는 정말 ‘아름다운 소설’이기도 하다는 것을 느끼게 된다.

“그녀는 말을 할 때마다 노력한다. 모든 단어가 반드시 침착하고 편안하게 들리도록, 머리를 쥐어뜯으며 비명을 지르고 울부짖기 일보 직전의 미친 여자가 아닌 링컨의 엄마 같은 목소리를 내도록.” (62쪽)

“코끼리가 잠들어 있다고 말하면 된다. 아마 그게 더 상냥한 답변일 것이다. 하지만 그렇게 말하고 싶지 않다. 아이는 그녀와 함께, 턱뼈와 턱뼈를 맞대고, 손에 손을 잡고 이 시간들을 견뎌왔다. 지금 와서 아이의 면전에 뻔한 거짓말을 하는 건 왠지 모르지만 아이를 모욕하는 짓이다.” (177p)

내가 조앤이었다면?

과연 엄마와 아들이 살아남을 수 있을지, 긴박감 넘치는 매 순간 때문에 책을 놓지 못하게 되는데, 이렇게 읽는 이를 몰입시키는 이유가 하나 더 있다면 ‘만약 내가 조앤이었다면 어떻게 했을까’라는 공감의 물음이 계속 제기되기 때문이다. 나라면 저 우리 안에 숨었을까? 나라면 저런 재치를 발휘할 수 있었을까? 내게도 저런 용기가 있을까? 또한 조앤은 자신과 아들의 목숨을 걸고 달리는 와중에도 자신의 모성이라는 것에 내재된 맹렬함, 그리고 다양한 인간 심리에 대해서도 자문하지 않을 수 없게 된다. 그리고 자연스럽게 그런 다층적인 물음들은 읽는 이의 마음속에도 떠올라 잠시 생각의 가닥들을 붙들어둔다.

원고를 다 읽고서 조앤의 행동과 감정에 대해 궁금한 것들을 실제 네다섯 살 아들을 둔 친구들에게 묻기도 했다. 다만 쓸쓸하게도 “음, 엄마들은 애기들 책이나 실용서를 먼저 사고, 매일이 너무 힘들어서 소설 읽을 시간이 있을지 잘 모르겠어”라는 말이 한동안 맴돌았다. 올 여름, 이 책이 많은 이들에게, 그리고 많은 엄마들에게 즐거운 ‘밤의 읽을거리’가 되기를 바라본다.

-

밤의 동물원진 필립스 저/강동혁 역 | 문학동네

스릴, 공감, 웃음을 동시에 자아내는 진정한 웰메이드 스릴러로서, 매 순간 조앤에게 닥쳐오는 절박한 선택의 기로에서 “나라면 어떻게 했을까?”라는 물음을 상기시키며 눈을 뗄 수 없게 만든다.

고선향(문학동네 편집자)

문학동네에서 해외소설을 만듭니다.

![[리뷰] 업(業)으로 다시 지은 셰익스피어의 희곡, 『시간의 틈』](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251023-b21e41b3.jpg)

![[김미래의 만화절경] 울퉁불퉁 과자세트 같은 단편만화집](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250728-49b98b62.jpg)

![[구구X리타] 책은 아이들에게 권리가 있다 - 장르 소설과 쾌락](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250623-d56fd06e.jpg)

![[미술 전시] 론 뮤익 개론서](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250430-49a532fe.jpg)