참 이상한 교과서가 하나 있었다. 중학교 때도, 고등학교 때도 받았던 이 교과서는 분명 교과서가 맞는데 수업시간에는 한 번도 써본 적이 없었다. 게다가 교과서 주제에 확고한 팬들을 거느리고 있어서, 모서리가 닳을 정도로 열심히 보는 아이들이 적지 않았다. 나도 그중 한 명이었다. 무엇을 가리키는지 짐작이 가시는가? 답은 물론 지리부도다.

|

|

지금 생각하면 학교는 학생들을 통제하는 데 특화된 곳이었고, 머나먼 곳들을 보여주는 지도가 매력적으로 보일 수밖에 없는 장소였다. 지리부도에 실린 세계 곳곳의 지도를 보고 있으면 어찌나 시간이 잘 가는지. 책상을 앞에 두고 앉아 있어도 지도를 보고 있으면 아마존의 정글을, 남극의 빙하를 탐험할 수 있었다. 발음하기도 어려운 먼 나라의 지명을 읽으면서 언젠가 그곳에 가보고 싶단 희망을 품기도 했다.

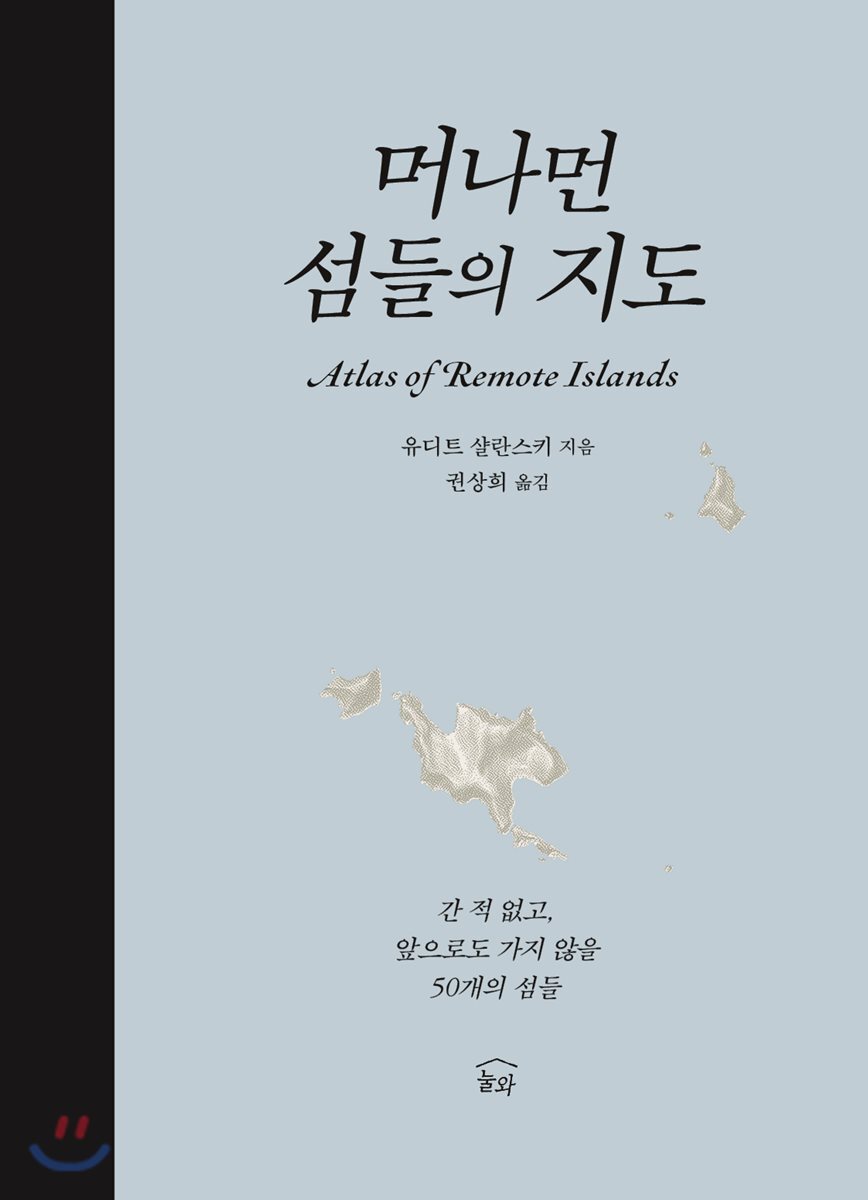

『머나먼 섬들의 지도』 를 처음 봤을 때 묘한 끌림을 느꼈던 것도, 결국 한국어판을 내게 된 것도 그때의 기억 때문인지도 모른다. 『머나먼 섬들의 지도』 의 저자 유디트 샬란스키는 올림픽 선수단을 빼면 국경을 넘을 수 없었던 나라, 동독에서 태어났다. 어린 시절, 그녀가 세계를 알 수 있는 방법은 지도뿐이었다. 그러니 지도를 각별하게 생각할 수밖에. 그녀에게 지도는 갈 수 없는 곳들에 대한 열망을 달래주는 대체재에 그치지 않는다. 아예 여행을 대신할 수 있는 힘을 가지고 있고, 그 자체로도 예술 작품이며, 훌륭한 문학이자 한 편의 시다.

그 말이 허언이 아님을 저자는 직접 그린 지도들로 보여준다. 지도의 매력은 더 멀고 가기 힘든 곳일수록 커지기 마련. 엔솜헤덴, 팡가타우파, 푸카푸카, 아틀라소프 등 이름조차 낯선 세상 끝 섬들이라면 더할 나위가 없다. 종이를 빈틈없이 채운 청회색 바다가 있고, 그 바다 한가운데 흰색, 회색, 오렌지색으로 그려진 섬이 있다. 섬들의 모양은 제각각이지만, 모두들 아무 말 없이도 스스로 완벽하고 또 아름답다. 지도에서 보통은 작은 점으로만 표시되거나, 아니면 아예 없는 것처럼 치부되던 외딴섬들이 이 책에서는 각 쪽마다 주인공이 된다.

물론 이 책은 지도만으로 완결되는 책이 아니다. 고요함까지 느껴지는 지도와는 달리, 섬에 얽힌 일화들은 가끔은 소름이 끼칠 정도로 무섭고 거칠다. 이 책에 실린 섬들은 하나같이 드넓은 바다로 다른 세상으로부터 격리된 곳들이고, 사람들의 욕망과 부조리를 그대로 드러내는 무대이다. 좁은 섬에서 집단의 존속을 위해 스스로 목숨을 끊거나 갓난아기를 죽이는 부족이 있는가 하면, 에덴동산에서의 삶을 꿈꾸며 지구 반대편의 섬까지 왔다가 결국에는 범죄극의 등장인물이 되고 마는 독일인들도 있다. 황량한 극지방의 섬에 기어코 발자국을 남기러 온 탐험가들은 새로 ‘발견’한 곳마다 자기네 나라의 이름을 붙인다. 마치 그곳을 ‘창조’하기라도 한 것처럼.

그런 이야기들이 외딴섬의 아름다움을 퇴색시키지는 않는다. 오히려 사람들의 욕망이 투사된 이 섬들에는 기이한 신비로움이 덧대어지고, 지도와 이야기만으로도 매력적인 공간으로 다시 태어난다. ‘간 적 없고, 앞으로도 가지 않을’이라는 부제의 의미를 다시 생각하게 되는 순간이다. 실제로 저자는 인터뷰에서 책에 실린 섬들에 앞으로도 가볼 생각이 없다고 다시 한 번 밝힌 바 있다. 하지만 왜일까? 나는 저자의 뜻을 거스르고 적어도 한 곳에는 꼭 가보고 싶다. 그리고 그때는 가방 한구석에 『머나먼 섬들의 지도』 도 챙겨갈 생각이다.

-

머나먼 섬들의 지도유디트 샬란스키 저/권상희 역 | 눌와

지도를 손가락으로 짚어가며 그곳의 낯선 이름들을 읽노라면 여행을 떠나고 싶은 충동도 조금은 잦아들 것이다. 물론, 그 열병이 도리어 강해질지도 모른다.

김지수(눌와 편집팀장)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[리뷰] 탐정 소설 읽기의 은유 『탐정 매뉴얼』](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250925-0e2a9687.jpg)

![[리뷰] 보여줄게, 보이지 않는 것을](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250715-d27af32b.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 여행을 떠나요](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250702-9133ca15.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 잘 가 2024년, 어서 와 2025년!](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/11/20241127-077b2057.jpg)