1.관찰과 실험 - ‘고대인들과의 투쟁’에 사용한 베이컨이 사용한 무기

“우리의 학문은 주로 그리스인들로부터 물려받은 것이다. 로마인이나 아라비아인 혹은 요즘 사람들이 보탠 것은 별로 없고, 있다고 하더라도 대수롭지 않은 것들이며, 그것도 그리스인들이 발견한 것을 기초로 세워놓은 것들뿐이다. 그러나 그리스인의 지혜는 학자연(學者然) 하고, 논쟁적인 것이었을 뿐 진리 탐구와는 거리가 먼 것이었다. 그러므로 소피스트라는 말은 … 플라톤이나 아리스토텔레스, 제논, 에피쿠로스, 테오프라스토스를 포함해, 그들의 계승자인 크리시포스, 카르네아데스 등과 같은 철학자 전부에게 아주 잘 어울리는 말이다. … 어떤 이집트 승려가 그리스인들에 대해 ‘그들은 평생 애들이다. [그들이 탐구한 것이 후세 사람들에게] 고전적인 지식이 될 수도 없고 [그들에게서] 고전에 대한 지식도 얻을 수 없다’고 했다던데 이 말이, 아니 이 예언이 아주 틀린 말은 아니다. 확실히 그리스인은 애들 같은 데가 있었다. 언제 어디서나 조잘조잘 떠들어대지만 생산 능력은 없는 애들처럼, 그들의 지혜는 말만 요란했지 성과는 전혀 내지 못했던 것이다.” ( 『신기관(Novum Organum)』 , 프란시스 베이컨 저, 진석용 역, 86쪽 이하, 한길사)

르네상스 인문주의의 원전으로 여겨졌던 아리스토텔레스와 플라톤, 그리고 그리스 철학자 전체를 이렇게 한방에 보내버리는 이 같은 주장은 도대체 누가 했을까? 프란시스 베이컨이다. 그가 아리스토텔레스를 비롯한 그리스의 철학자들을 ‘어린이’라고 부르는 이유는 그들이 살았던 세상이 젊었기 때문이라고 주장한다(베이컨은 아리스토텔레스를 인류를 골방에 가두어놓은 ‘독재자’라고까지 일컫는다(『학문의 진보』 , 프란시스 베이컨 저, 이종흡 역, 57쪽)). 그래서 베이컨은 ‘고대(antiquity)’라는 표현 자체를 혐오한다. ‘나이 들고 늙었기 때문에 경험이 많다’는 가당치도 않은 편견을 갖게 하기 때문이다. 오히려 자기 시대의 사람들이 고대인들보다 훨씬 더 연장자이며 더욱 성숙하다고 주장한다. 고대인의 세상과는 비교할 수 없는 무수한 관찰과 실험의 경험이 축적된 세상에 살고 있기 때문이라는 것이다.

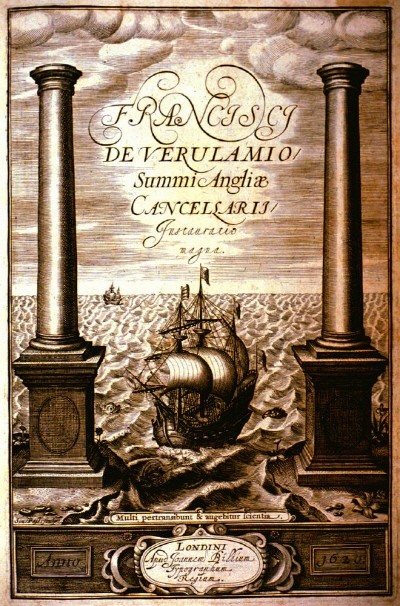

프란시스 베이컨. 베이컨은 ‘고대인과의 투쟁’의 선봉에 섰다. 그는 아리스토텔레스를 비롯한 고대 철학자들을 ‘어린이’라고 불렀다. 아리스토텔레스의 시대보다 베이컨의 시대가 훨씬 더 오래되었기 때문이다. 그는 ‘관찰과 실험’이라는 무기로 고대인과 싸웠다.

베이컨에게 실험과 관찰은 ‘고대인과의 투쟁’에 동원된 무기였다. 그는 귀납적 관찰 방법에 관한 저서를 『신기관(Novum Organum)』 ’이라 이름 붙였다. 자신의 책 제목 자체가 아리스토텔레스의 논리학에 관한 저서 『기관(Organum)』을 비웃는 것이었다. 베이컨은 인류의 가장 위대한 발명품으로 인쇄술, 화약, 나침판을 들며, 이 같은 발명품들이 아리스토텔레스와 같은 고대인들의 사변적 추론에 기초해서는 결코 세상에 나타날 수 없었다고 주장한다. 고대인들의 ‘철학과 이성의 힘으로 된 것은 하나도 없고 순전히 예기치 못한 상황에서 우연히 얻은 것들’이라는 것이다. 이때 베이컨이 이야기하는 ‘예기치 못한 상황’과 ‘우연’이란 고대인들의 추론과는 질적으로 다른 ‘귀납적 방법’을 뜻한다. 귀납적 방법이란 전해 내려오는 권위의 논리에 의지하지 않는 스스로의 관찰과 실험을 통해 자연에서 직접 진리를 구하는 방법이다.

베이컨은 귀납적 사유의 근거가 되는 관찰 데이터의 수집 사례가 엄청나게 많다고 해도 절대 겁먹으면 안 된다고 경고한다. 자연에서 관찰되는 사례가 아무리 많아 보여도 인간의 정신이 허황된 논리를 통해 만들어내는 상상에 비하면 한줌에 불과하기 때문이라는 것이다. 아울러 자연은 실험을 통해 그 본질을 더 잘 드러낸다고 베이컨은 강조한다. 실험이 가지는 특별한 기능에 관해 그는 이렇게 설명한다.

“사람의 본심이나 지적 능력, 품고 있는 감정 등은 평상시보다는 교란되었을 때 훨씬 더 잘 드러난다. 마찬가지로 자연의 비밀도 제 스스로 진행되도록 방임(放任)했을 때보다는 인간이 기술로 조작을 가했을 대 그 정체가 훨씬 더 잘 드러난다.”( 『신기관(Novum Organum)』 , 프란시스 베이컨 저, 진석용 역, 124쪽, 한길사)

관찰과 실험으로 무장한 이상적인 지식인 공동체를 베이컨은 자신의 책 『새로운 아틀란티스』 에서 ‘솔로몬의 전당’이라 불렀다. ‘6일 작업대학’이라고도 불리는 솔로몬의 전당의 설립 목적은 우선 ‘사물의 숨겨진 원인과 작용을 탐구하는 데’ 있다. 아울러 그 결과를 가지고 ‘인간 활동의 영역을 넓히며 인간의 목적에 맞게 사물을 변화’시키기 위해 ‘솔로몬의 전당’은 인간 삶의 모든 상황을 시뮬레이션 할 수 있는 동굴, 호수, 우물, 과수원, 온천, 동물원, 식물원 등을 갖추고 있다( 『새로운 아틀란티스』, 프란시스 베이컨 저, 김종갑 역, 72쪽 이하, 에코리브르).

베이컨이 1620년 발표한 책 『대혁신(Instauratio Magna)』의 표지 그림. 이 책에 ‘신기관(Novum Organum)’이 포함되어 있다. 인간의 한계를 뜻하는 헤라클레스의 기둥을 빠져나가는 배가 그려져 있다. 고대인과의 투쟁을 통해 학문의 혁명적 변화를 기획한 그의 의지가 표현되어 있다. 그는 이 책에서 ‘과학과 기술의 통합’이라는 산업계몽주의의 기본 철학을 아주 구체적이고 근대적인 언어로 서술했다.

‘사물의 숨겨진 원인과 작용의 탐구’라는 과학적 지식과 ‘인간의 목적에 맞게 사물을 변화시켜 인간 활동 영역을 확장’시키는 실천적 지식의 통합이야말로 베이컨이 이뤄낸 최고의 업적이었다. 바로 이 지점에서 ‘산업계몽주의’가 시작되기 때문이다. 앞서 설명한 두 개의 지식, ‘형식적 지식(formal knowledge)’과 ‘유용한 지식(useful knowledge)’의 통합을 역설한 산업계몽주의의 철학적 기초는 이미 베이컨의 또 다른 책 『학문의 진보』 에 아주 구체적으로 서술되어 있다. 베이컨이 이미 ‘과학’과 ‘기술’의 결합을 이토록 명쾌하게 정리했다는 사실이 놀랍기만 하다.

“자연철학을 광산이나 용광로로 나누어 보아도 좋을 것이다. 자연철학자가 하는 일이나 직업을 둘로 나누면, 광부의 역을 맡는 자가 있고 대장장이의 역을 맡는 자가 있다는 뜻이다. 전자가 찾아 캐낸다면, 후자는 제련하고 무두질한다. 비록 이런 식으로 분류하는 것도 나쁘지는 않지만, 좀 더 익숙하고 학문적인 용어를 사용해서 자연철학의 두 부분을 나눌 수도 있다. <원인에 대한 탐구>와 <결실의 생산>으로 나눌 수도 있고, <사변적> 지식과 <시술적operative> 지식으로, 혹은 <자연과학>과 <자연적 지혜>로 나눌 수도 있을 것이다.”( 『학문의 진보』 , 프란시스 베이컨 저, 이종흡 역, 207쪽 이하)

2. ‘과학혁명’ 이후의 편지공화국

영국의 베이컨(Francis Bacon, 1561~1626)과 프랑스의 데카르트(Rene Descartes, 1596~ 1650), 그리고 이들에 이어 아이작 뉴튼(Isaac Newton, 1642~1727)이 활동했던 17세기는 편지공화국의 전성기였다. 편지공화국을 통한 ‘지식의 편집’이라는 창조적 행위가 유럽 곳곳에서 활발하게 이뤄졌다. ‘고대인과의 투쟁’을 승리로 이끌었던 ‘관찰과 실험’이라는 방법론과 ‘귀납적 사유’라는 인식론적 전환을 통해 인류는 이제까지와는 전혀 다른 세계를 경험하기 시작했다. 이른바 ‘과학혁명(scientific revolution)’이다.

수학과 광학, 천문학, 식물학 등의 각 분야에서 지식편집이 활발하게 일어났다. 그 결과 세계관의 근본적인 변화가 일어났다. ‘세계는 연대기적으로 깊어졌고, 지리적으로 넓어졌으며, 수학적으로 더욱 복잡해졌다.’(van Miert, D.K.W. (2016). “What was the Republic of Letters? A brief introduction to a long history (1417-2008). Groniek, 204/205, (pp. 269-287). 276쪽). 이 모든 변화의 뒤에는 ‘편지’가 있었다. 편지는 오늘날의 학술저널과도 같은 기능을 했다(실제로 이후에 나타난 전문 학술저널은 바로 이 같은 편지의 기능이 확장된 결과였다). 지식인과 과학자, 예술가들은 편지를 이용해 자신들의 생각을 공유했다. 새로운 연구 결과는 바로 유럽의 전역으로 보고되었고 학자들은 자신들의 의견을 자유롭게 개진했다. 15세기 편지공화국을 ‘고전으로의 전환(classical turn)’으로, 16세기 편지공화국을 ‘기독교적, 성서적 전환(ecclesiastical and biblical turn)’으로 이름 붙인 판 미르트(Van Miert)는 이 같은 17세기 편지공화국의 특징을 ‘자연과학적 전환(natural scientific turn)’으로 이름 붙인다.

17세기 ‘과학혁명(scientific revolution)’. 17세기는 ‘편지공화국’의 전성기였다. 지식인들은 국경을 초월해 서로의 지식을 공유했다. “세계는 연대기적으로 깊어졌고, 지리적으로 넓어졌으며, 수학적으로 더욱 복잡해졌다.”

편지공화국은 단순히 지식만을 교환한 것이 아니었다. 대학 교수들은 대학에서의 공적인 직책과는 구별되는 자신의 지극히 사적인 생각을 편지를 이용해 자유롭게 표현했다. 지식인이 가져야 할 기본적인 덕목들, 즉 학자의 태도에 관한 기본적인 지침을 공식적, 비공식적으로 규정하기 시작했다. 자신과는 다른 의견에 열린 태도를 견지하는 ‘똘레랑스(tolerance)’와 같은 것들이다. 이 같은 의견 교환 방식의 열린 구조를 독일의 철학자 하버마스는 오늘날 시민사회의 ‘공적영역(public sphere, Offentlichkeit)’의 기원으로 설명한다(Jurgen Habermas: Strukturwandel der Offentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der b?rgerlichen Gesellschaft. 5. Auflage, Neuwied/Berlin 1971 [1962].).

지식인사회에서의 담론의 룰로 나타난 것 가운데 매우 흥미로운 것이 하나 있다. ‘각주(footnote)’의 유행이다. 지식이 범람(!)하면서 사람들은 유용한 지식과 불필요한 지식을 구분할 필요가 생겼다. 편지공화국은 이에 대한 대책으로 ‘서지학(bibliography)’과 ‘전기적 서지학(bio-bibliography)’을 내놓았다. 어떤 지식의 배경이 되는 사항들과 ‘보편적 지식’과의 관계를 역사적 문헌들에 기초해 ‘각주’의 형식으로 설명하는 것이다. ‘지식의 역사(Historia Litteraria)에 초점을 맞춘 각종 백과사전과 교과서들이 앞다투어 출판되었다.

판 미르트는 18세기 편지공화국의 특징으로 ‘철학적 전환(philosophical turn)’을 든다. 대표적 사상가로는 독일의 계몽주의 철학자 라이프니츠(Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646~1716)와 프랑스 계몽주의를 대표하는 볼테르(Fran?ois-Marie Arouet dit Voltaire, 1694~1778)가 있다. 편지공화국의 영토는 더욱 넓어졌다. 유럽이라는 경계를 뛰어넘어 아시아, 아프리카에까지 이르렀다. 예를 들어 이 시기의 식물학자 린네(Carl Linnaeus, 1707~1778)는 200명의 스웨덴 학자들과 편지를 주고받았다. 그러나 유럽이나 아시아, 아프리카의 사람들과 주고받은 편지는 3,000통이 넘게 남아 있고, 그와 편지를 주고받은 사람들의 숫자도 660명이었다. 북아메리카 대륙도 이제 정식으로 편지공화국의 일원이 되었다. 미국의 사상가 벤자민 프랭클린(Benjamin Franklin, 1706~1790)이 유럽의 지식인들과 주고받은 편지는 15,000통이 넘는 분량이 지금도 남아 있다. 이 시기 독일에서 가장 열심히 편지를 쓴 사람은 철학자 임마누엘 칸트(Immanuel Kant, 1724~1804)였다.

18세기 편지공화국은 아시아, 아프리카에까지 확대되었다. 스웨덴의 식물학자 린네는 660명의 유럽, 아시아, 아프리카의 사람들과 수천 통의 편지를 주고받았다.

18세기가 끝나갈 무렵 편지공화국은 해체되기 시작한다. 19세기에 이르면 편지공화국이란 용어 자체가 문헌에 그리 자주 나타나지 않는다. 이유는 두 가지다. 우선 학문이 세분화되기 시작했기 때문이다. 각 학문 분과의 지식은 매우 전문화되어 ‘보편적 지식’이 가지는 사회적 의미가 퇴색되어갔다. 아울러 특정 분야의 전문가는 ‘내셔날 아이덴티티(national identity)’, 즉 국적을 가져야만 했다. 당시 유럽 사회는 봉건국가에서 ‘민족국가’ 혹은 ‘국민국가’를 뜻하는 ‘네이션(nation)’ 체제로의 이행이 급속하게 일어나던 시기였기 때문이다. 유럽의 변화를 이끌었던 영국은 17세기, 이어 프랑스는 18세기 말에 국민국가 체제를 갖췄고, 독일의 경우는 19세기 후반에 이르러서야 국민국가가 가능했다. 편지공화국은 이제 구체적인 형태를 상실했다. 그리고 좁은 국가 체제의 한계를 뛰어넘으려는 일부 코스모폴리탄 작가들의 상상력의 영역으로 옮겨갔다. 편지공화국의 19세기는 이제 ‘문학적 전환(literary turn)’을 겪게 된 것이다.

문학적 전환을 겪으며 사라져가던 편지공화국은 20세기 들어서면서 ‘마음공화국(republic of mind)’이라는 새로운 이름을 얻기도 한다. 로맹 롤랑은 1919년 편지공화국의 전통을 잇는 ‘유럽 마음공화국(European Republic of the mind)’의 설립을 주도했다. 로맹 롤랑은 국가나 교회, 정치적 이데올로기로부터 자유로운 사상과 연구가 가능한 지식인들의 연대를 ‘마음의 공화국’으로 이름 붙였다. 그리고 이 ‘마음공화국’은 유럽의 정신적 혁신을 가능케 했던 ‘편지공화국’의 전통에 서야 한다고 주장했다. 2차 세계대전이 끝난 후, 편지공화국은 ‘예술적 전환(artistic turn)’을 겪는다고 판 미르트는 주장한다. 국경을 초월한 자유로운 상상의 연대가 이제 다양한 형태의 예술가 집단을 통해 구현되었다는 것이다.

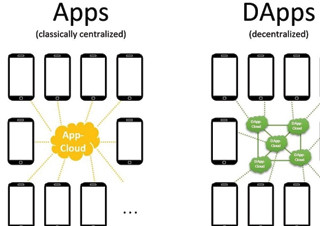

21세기에도 편지공화국은 계속되고 있다. 이른바 ‘디지털 전환(digital turn)’이다. 인터넷 세상에 국경은 진부한 경계일 뿐이다. 이전 세계에서는 전혀 존재하지 않던 새로운 ‘인종’들이 모인 ‘디지털 편지공화국(digital republic of letters)’이 어떻게 세상을 바꿔나가는가에 대한 보다 예민한 시선이 필요하다(예를 들면, 국가가 보장하는 화폐가치를 믿을 수 없으며, 각 개인들의 연대를 통해 화폐의 가치를 지켜야 한다는 가상화폐와 같은 영역들 말이다).

김정운 (문화심리학자)

문화심리학자이자 '나름 화가'. <가끔은 격하게 외로워야 한다> <에디톨로지> <남자의 물건> <나는 아내와의 결혼을 후회한다> 등 다수의 베스트셀러를 집필했다. 현재 전남 여수에서 저작 활동에 몰두하고 있다.

![[큐레이션] 봄이 이끄는 방향으로](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250311-144c5c78.jpg)

![[리뷰] 회빙환은 도대체 언제까지 유효할까?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250306-8b814864.jpg)

![[여성의 날] 여성이 여성에게 메아리로 전달하는 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250305-9919a514.png)

![[큐레이션] 역사 동화로 세계사 만나기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250220-e788b872.png)