처음 살게 된 스웨덴은 추운 나라였다. 더없이 길고 혹독한 겨울에 비해 터무니없이 짧아 아쉬운 봄과 여름. 무엇보다 끝날 것 같지 않은 긴 밤. 따뜻하고 포근한 사계절에 익숙한 사람에게 가혹한 환경에 낯선 언어와 풍경들이 외로움을 부추겼다. 고국에 있는 가족에 대한 그리움을 느끼며 언제나 홀로 동떨어진 이세계에 와 있는 기분을 느끼던 저자는 소박하고 담백한 주변의 사람들을 찬찬히 살피고 관찰하는 과정에서 조금씩 이 나라를 이해하고 사랑하게 된다.

스웨덴에 와서 저자가 느낀 것은 복지나 평등 같은 광범위한 개념이, 서로의 다름을 인정하고 존중하는 개개인의 습관에서부터 왔다는 사실이다. 나와 다른 타인의 행동을 섣불리 평가하거나 어떤 일면을 이유로 전체를 속단하지 않는 것. 스웨덴으로 이주한 작가의 주변에는 온몸에 문신을 한 유치원 선생님도 있고, 전남편과의 이혼 기념일을 챙기는 어학교 선생님도 있으며 열여섯 살 연상의 이혼녀와 사랑에 푹 빠진 청년도 있다. 그러나 아무도 그들에 대해 수군거리거나 손가락질하지 않는다. 평가하거나 색안경을 끼고 보지 않는다. 작가는 혼자 놀라거나 두근거리고 신기해 하다가 깨닫는다.

“사람들은 모두 다 다르다. 그래서 다 다른 선택을 하며 살아간다. 이 사실을 인지하면 다른 사람이 무슨 선택을 하든 놀라거나 걱정하거나 간섭할 이유가 없다. 그동안 내가 다른 사람이 조금 다르게 살아가는 모습을 보며 놀라거나 걱정한 이유는 습관적인 것이다. 환경이 바뀌어도 내 마음의 습관이 똑같이 작용했던 것이다.”

-

나의 스웨덴에서엘리 저 | arte(아르테)

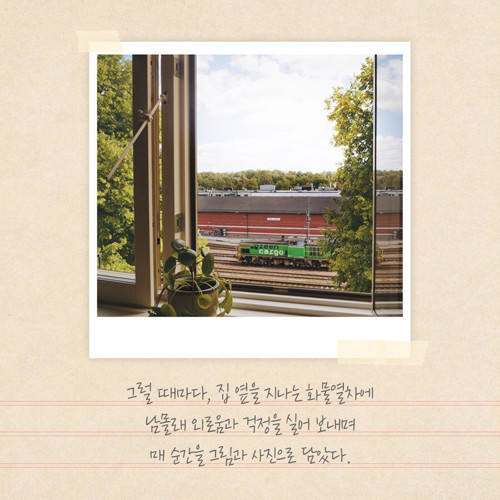

미디어로 접했던 북유럽의 복지국가 스웨덴은 환상의 나라였다. 환상의 나라에 발을 들이면서 느낀 매일매일의 새로움과 인간적인 외로움을 모조리 기록하기 위해 그림을 그리고 사진으로 남겼다.

출판사 제공

출판사에서 제공한 자료로 작성한 기사입니다. <채널예스>에만 보내주시는 자료를 토대로 합니다.

![[Read with me] 강동원 “세상에 없는 이야기를 좋아해요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241206-50501154.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 짧은 가을을 만끽하는 법](https://image.yes24.com/images/chyes24/b/f/7/4/bf745dab06127141698f54ebfabaac5d.jpg)