나는 수년 전 “책은 누군가의 사연이 되어야 한다”라고 썼었다.

수현,

오늘 편지는 쓰기가 참 힘들었습니다. 저는 지금, 편집자로 계속 살아가야 하는지에 대한 질문 앞에 다시 서 있기 때문입니다. 편집자의 삶은 편집자란 존재의 구현이라는 점에서, 저는 잠시 길을 잃은 것 같기도 합니다. 단지 퇴사나 이직의 차원이 아닐 겁니다. 옳음과 아름다움에 대한 심각한 회의, 자본의 위력 앞에 무참해진 노동의 가치, 무엇보다 그토록 열망했던 책으로부터의 일탈…. 그것은 한여름 밤의 서늘한 악몽과도 같습니다.

자본주의 사회에서 누군가를 투명인간으로 만들어버리려는 권력자의 시도는 대체로 효과적입니다. 권력자의 세계에서 투명인간으로 전락한 사람은 추락하는 자신의 존엄과 맞닥뜨립니다. 그리고 고민하기 시작합니다. 내 존엄을 지키기 위해 싸울 것인가, 버틸 것인가, 떠날 것인가.

존엄을 지킨다는 것과 생존을 도모한다는 것은 비슷하면서도 사뭇 다른 맥락을 갖습니다. 존엄을 지켜내며 살아가기를 꿈꾸지만 현실은 만만치 않습니다. 어떤 이들은 존엄하기 위해 죽음에 이릅니다. 생존하기 위해 존엄을 포기합니다. 연대의 붕괴는 자본주의 사회에서의 생존과 관련 있습니다. 연대로의 희박한 가능성을 선택하기에는, 저마다 처한 상황이 너무 처연합니다. 무엇보다 살아남아야 한다는 것. 그러므로 우리 중 어느 누구도 연대의 붕괴를 비난하지 않습니다. 은밀하게 당신의 안부를 묻고 저마다의 슬픔을 홀로 삼킬 뿐입니다.

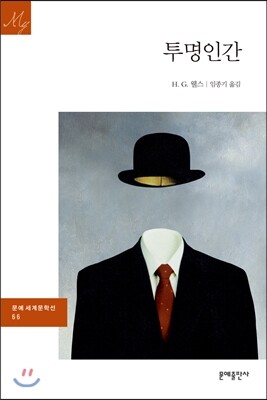

허버트 조지 웰스의 『투명인간』 (1897)은 가난한 과학자의 일탈을 그리고 있는 공상 과학 소설입니다. 이 소설은 사람을 (타인의 눈에) ‘보이는 존재’와 ‘보이지 않는 존재’로 나눕니다. 주인공 그리핀은 투명인간이 되어 ‘비밀, 힘, 자유’를 욕망하지만, 그는 결국 ‘소수자’로 전락해버린 투명인간이 되어 비참한 죽음을 맞이합니다.

저는 투명인간이 되어서야 또 다른 투명인간과, 투명인간이었던 이들과 연결됩니다.

캔 로치의 영화 〈빵과 장미〉(2000)에도 투명인간이 등장합니다. “이 작업복의 비밀을 알아요? 이 옷을 입으면 우리는 투명인간이 돼요.” 청소 노동자들의 이야기입니다. 곁에 무수히 존재하지만 보이지 않는 사람들. 사람들이 그들을 굳이 보지 않는 이유는, 그들의 존재를 의식하면 불편해지기 때문입니다. ‘빵’은 생존을, ‘장미’는 존엄을 의미합니다. 생존과 존엄은 양자택일의 문제가 아니라는 것, 어느 하나를 잃으면 모두를 잃게 된다는 은유입니다. 캔 로치의 또 다른 영화 〈나, 다니엘 블레이크〉(2016)에는 이런 대사가 나옵니다. “사람이 자존심을 잃으면 다 잃는 거요.”

어린 시절 투명인간이란 공상은 은밀한 욕망이 작동하는 가상의 판타지였습니다. 애초에 불가능했기 때문에 은밀한 욕망이 윤리의 일탈로 귀결되지는 않습니다. 어른이 되어서 직면하는 투명인간이란 현실은 노골적인 비참을 겪게 합니다. 투명인간은 권력자를, 그 배후의 자본을 이겨낼 수 있을까요. 쉽지 않을 겁니다. 그러나 간혹 타자의 진심과 연결되고 진실의 폭로에 이를 수 있다는 점에서, 그 비참은 하나의 희망이기도 합니다. 비로소 저는 투명인간이 되어서야 또 다른 투명인간과, 투명인간이었던 이들과 연결됩니다.

페이스북에서 4년 전 오늘의 글을 보여줍니다.

“책의 ‘꼴’을 생각할 때마다 회의(懷疑)합니다. 책은 무고한 나무들의 숱한 희생을 담보로 탄생하는 물질인 까닭에, 어제 스치듯 말씀하신 것처럼, 과연 이 책이 탄생의 당위를 획득할 수 있을지 묻습니다. 그 당위는, 이 책을 통해 말하고자 하는 바, 혹은 질문들에 관한 것입니다. 물질이 사유로 조탁될 수 있는지에 관한 것입니다. 그런 맥락에서 선생님을 저의 저자로 청하고 싶었습니다. 선생님의 여정에 깃든 수많은 질문이 다른 이의 텍스트로 인용될 때, 전 정색하며 묻고 싶었던 것입니다. 선생님의 이야기를 듣고 싶습니다, 라고. 오직 당신의 텍스트로 읽고 싶습니다, 라고. 수많은 질문들이 하나의 생각으로 발현되는 지점에서, 선생님은 지금 무엇을 열망하고 계신지요. 그리고 그 질문을 사수하기 위하여 감내하였던 소리 없이 치열했던 그 통증들은 무엇이었는지요. 짐작으로만 상상했던 그것을 책의 꼴로 조형할 수 있다면, 나무들의 무고함에 맞서 변명할 수 있다고 확신하였기 때문입니다. 거절하셔도 유보하셔도 괜찮습니다. 편집자가 아니라 훗날 독자로서 만나도 괜찮습니다. 상상만으로도 행복한 사랑이 있으니까요. 그럼에도, 부디, 저의 확신만은 오롯이 전해드리고 싶습니다.”

이서희 작가의 문장은 책을 만드는 일에도 적용된다. 사랑하므로 피를 흘린다.

한 선생님을 저자로 모시고자 썼던, ‘프러포즈’란 제목의 부끄러운 글입니다. 오늘은 그 글을 꺼내어 책과 출판에 대해 회의하는 제 자신에게 천천히 읽어줍니다. 그리고 묻습니다. 나의 삶에 깃든 수많은 질문을 하나의 텍스트로, 하나의 책으로 조탁해낼 수 있는가. 수많은 질문이 수많은 생각으로 발현되는 지점에서, 나는 지금 무엇을 열망하고 있는가. 그 질문을 사수하기 위해 치열한 통증을 감내하고 있는가.

지난 저녁, 수현은 동료들과 함께 찾아와주었지요. 진실을 발견해내고 편집하고 유통시키는 자들이란 우리의 자부심을 거듭 확인하는 시간이었습니다. 당신이란 위로 덕분에 오늘의 편지를 간신히 쓸 수 있었습니다. 고맙습니다.

-

투명인간허버트 조지 웰스 저/임종기 역 | 문예출판사

‘보이지 않음’이라는 일종의 권력을 휘두르는 그리핀의 모습을 통해 대리만족을 느끼기도 하고, 또 그의 악행과 허망한 죽음을 보며 선과 악, 정의의 문제에 대해 다시금 생각해보는 계기를 가질 것이다.

투명인간

출판사 | 문예출판사

투명인간 - 문예 세계문학선 066

출판사 | 문예출판사

김진형(편집자)

편집자로 일한다는 자부심을 잃지 않겠다.

![[구구X리타] 영원이라는 불가능에 도달하기 – 내가 글을 쓰는 이유](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250708-27b9652d.jpg)

![[리뷰] 심리 전문가가 추천하는, 그림자 보기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241206-538b5611.png)