디자인이 끝났다고 다가 아니다. 인쇄하는 과정에 문제가 생기기도 하고 코팅 등 후가공이 잘못되어서 원하던 모습대로 나오지 못하는 경우가 종종 있다. 그러기에 제작된 책을 받아보는 것은 매우 설레는 일 중 하나다. 주문해서 받은 어떤 상품을 열 때보다 출판사에서 보내 준 택배 박스를 뜯을 때가 훨씬 즐겁다. 화면으로 보던 커다란 이미지가 손에 착 감기는 작고 도톰한 책이 되어 종이 냄새를 킁킁 맡으며 잘 나왔나 살펴볼 때의 기분. 누군가는 왜 제본 풀 냄새를 맡느냐고 하던데, 나는 ‘종이 향기’라고 해야겠다.

별색이 있거나 좀 까다로운 색이 있을 때 외에는 감리를 가지 않는 편이다. 교정지를 내보기도 하고 문제가 될 만한 것은 미리 확인하기 때문이다. 인쇄 기사님이 늘 하는 얘기 중 하나가 “디자이너가 안 올 때 제일 잘 나와요” 농담 반 진담 반이지만 꼭 가서 봐야만 하는 상황도 있는 법이니. 하지만 감리도 가지 않고, 교정지도 내지 않고 아무런 걱정을 하지 않아도 잘 나올 작업도 있긴 하다. 그건 디자이너 입장에서 많이 써봤던 색이거나, 문제가 될 만한 요소가 하나도 없는 경우이다.

어렵게 만든 책도 기억에 남지만, 무엇보다 처음에 떠오른 느낌을 그대로 가져가 상상했던대로 결과물이 나올 때의 ‘만족감’ 이런 기분 자체가 기억에 남을 때가 더 많은 것 같다.

리커버 디자인은 언제나 부담스럽다

롤랑 바르트의 애도 일기는 이미 잘 알려진 책이었지만, 리커버 의뢰가 들어왔을 때야 비로소 읽어보게 되었다. 일기 형식에 짧은 문장들과 여운이 남는 탄식 등 슬프지만 슬픈 감정보다는 공감과 아름다움이 느껴지는 글이다. 문장 중간 중간 이탤릭으로 변경해야 하는 부분이 있어서 전체적인 문장이 매끄럽게 읽히면서 방해가 되지 않도록 해야 했기에 차분하고 여백이 많은 레이아웃이지만 본문 디자인에 신경을 많이 쓰게 되었다.

리커버를 참 많이 했는데, 이 리커버 역시 처음 든 생각은 ‘원래 표지가 좋은데 어떻게 하지?’였다. 이런 생각을 빨리 떨쳐버리지 않으면 초반에 고민만 하다 시간을 보내게 된다. 최근에 팀 보울러의 소설 『리버보이』 리커버 디자인을 하게 되었는데, 오랜 시간 사랑을 받았고 어렸을 적 기억에 남아있는 그 표지를 바꾸는 게 정말 어려워 시작하기까지 머뭇거리는 시간이 길었다. 실제로 머리를 움켜잡고 괴로워했다.

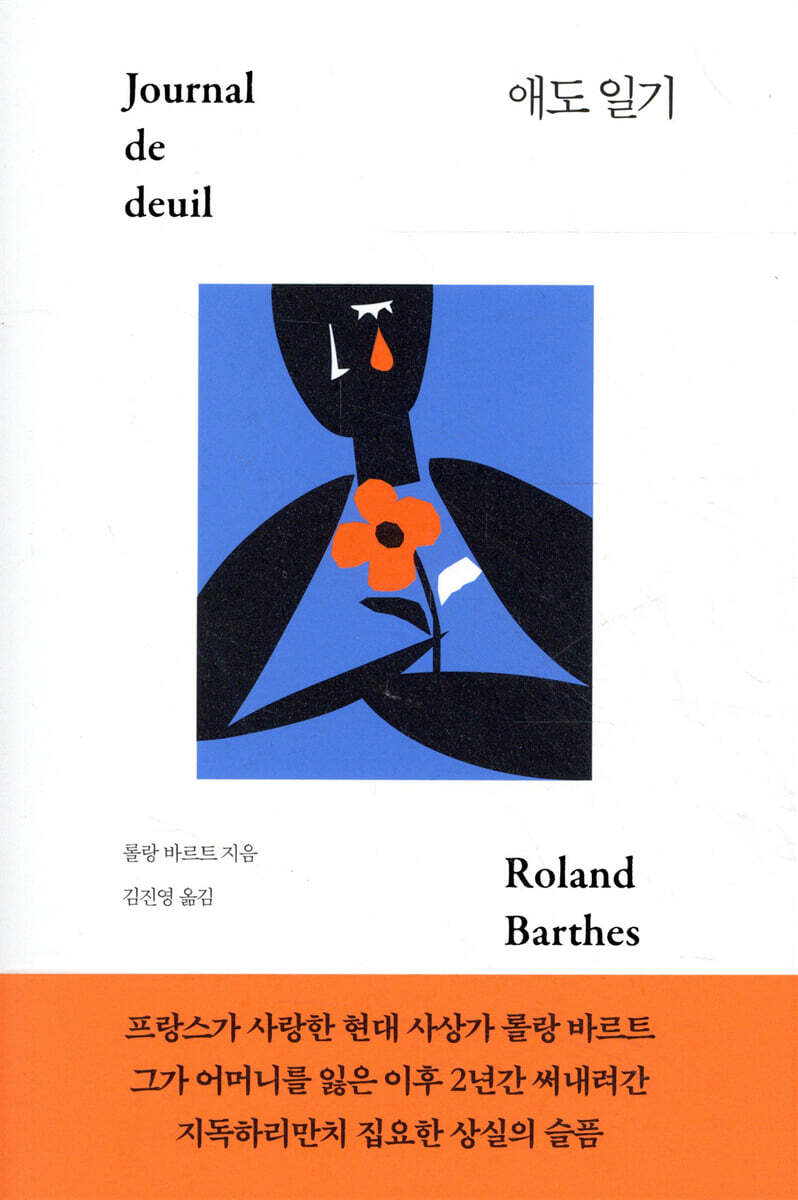

기존 애도 일기 표지가 매우 차분하고 깔끔하면서 전체적으로 절제된 컬러를 사용했기에 변화를 주기 위해서는 판형, 컬러, 서체, 종이 등 여러 가지 요소가 있는데 어디에 초점을 둘 것인가를 먼저 고민하게 된다. 처음에 떠오른 이미지는 ‘사람’이었다. 사람, 손, 꽃, 새, 눈물 등... 사람은 제일 그리기 어렵고 자신이 없었는데 마티스의 그림을 보며 그냥 간결하고 시원한 터치의 사람을 그리자, 그리고 반드시 블랙과 대비되는 컬러 하나는 있어야 한다고 생각했다.양장으로 제작될지도 모른다고 하여 표지 시안을 잡을 때 속표지(싸바리)와 겉표지 디자인, 띠지까지 감안해서 작업을 했다.

죽음, 슬픔, 자유, 아름다움

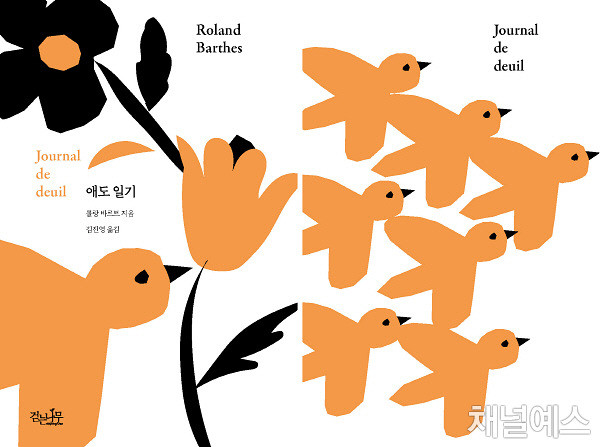

A안은 새와 꽃이었다. 이 작업을 하기 약 1년 전에 가까운 가족의 죽음을 지켜보았고 경험했기에, 개인적으로 각인된 어떤 이미지가 반영되었을지도 모르겠다. 실제로 이 세상을 떠난다는 것과 자유로움을 표현하는 상징적인 요소로 새가 밀접한 관련이 있지만 직접 목격한 장면이 있었기 때문에 새와 꽃에 집중했던 것 같다.

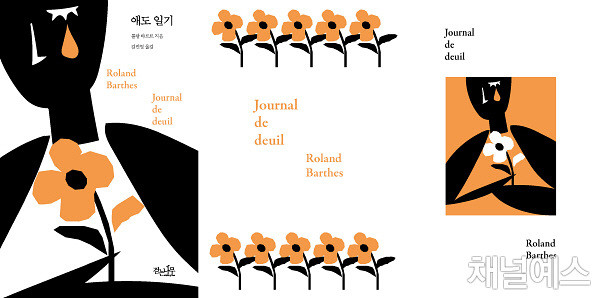

B안은 사람이었는데, 역시나 사람의 몸은 쉽지만 얼굴은 너무나도 어렵다. 처음에 생각했던 것처럼 종이로 자른 것 같은 느낌, 거칠지만 완성도 미완성도 아닌 느낌으로 표현할 수 있는 사람을 표현하고자 했다. 블랙이 워낙 강하다 보니 눈물, 꽃, 원제 등에 포인트가 될 컬러는 오렌지를 넣었고, 전체적으로 이미지가 눈에 띄는 스타일로 작업을 했다. 언제나 산만한 이미지를 정리해주는 역할을 하는 것은 띠지인데, 마침 띠지가 들어가니 잡아줄 수 있겠지 싶었다.

그런데 과감한 시도와는 다르게 보면 볼수록 ‘너무 큰가’ 하는 생각이 들어 실물을 출력해서 보고 싶었지만 프린터기가 아직 없을 때였다. 누군가는 프린터기 없이 어떻게 디자인을 하나 하겠지만. (프린터기는 사실 아무런 도움도 안 된다. 지금도 그나마 있던 게 고장이 나서 작업실 한구석에 고스란히 모셔두고 있다)

여백을 주고 이미지를 박스 안에 넣어 중앙에 배치했더니 좀 더 정리되어 보였는데 평범해 보이는 것 같아 망설여졌다. 그럼에도 언제나 정리된 시안이 채택되기 마련이라 몇 가지 정리된 버전을 추려보았다.

A, B에 들어가는 컬러가 조금 어두운가 싶어 속에서 갈망하는 컬러를 넣고야 말았다. 바로 블루와 오렌지! 넣는 순간 숨통이 트였다. 그래, 난 이걸 쓰고 싶었던 거야. 혼자 좋아하며 컬러를 바꾼 버전과 손을 넣는 이미지 등을 추가했다.

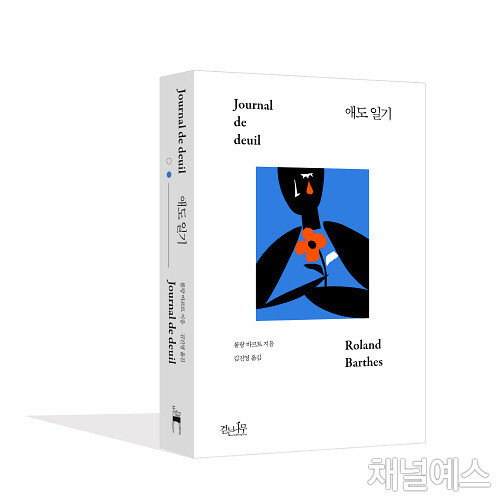

이 상태에서 블루와 오렌지 컬러, 인물이 박스에 들어가는 시안으로 좁혀져 조금씩 다른 레이아웃의 시안을 만들어보았는데 결국 모든 요소를 빼고 중앙에 이미지가 자리잡고 주변에 원제와 저자이름, 타이틀 등으로 깔끔하게 정리된 시안으로 확정되었다.

거기에다 쨍한 오렌지 컬러에 깔끔한 문장을 넣은 띠지가 전체를 잡아주면서 프레임 안의 이미지와 타이틀 등의 요소들이 더 정리되어 보이게 됐다. 속표지도 여러 가지 고려했지만 결국 무선 제본으로 가게 되었고, 밋밋해지지 않도록 타이틀과 영문 등에 먹박을 찍었다.

작업하는 동안 그냥 마음이 흘러가는 대로 큰 고민 없이 진행되었는데, 그래서 더 기억에 남는 책 중 하나가 되었다. 아마 내가 경험했던 어떤 상황과 얻었던 해답 등으로 이 책을 대할 때의 마음이 남달랐기 때문인 것 같다. 그리고 무거운 느낌보다는 무거움을 좀 더 편하게, 표지의 첫인상에서 책 자체가 가지는 매력과 독특함을 보여주려고 했기 때문이 아닐까 생각한다.

추천기사

석윤이(그래픽 디자이너)

열린책들에서 오랫동안 북디자인을 했다. 현재 프리랜서 디자이너로 활동 중이다.

![[김지은의 모두 함께 읽는 책] 한없이 너그러운 물의 태도 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/e/f/2/9/ef2930fb86d90d30a85e0d47fa3c6e0e.jpg)

![[편집자의 기획] 도심 속 리틀 포레스트 - 『하루 5분의 초록』 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/2/e/0/4/2e04e63a2f6431860765de887c34c5c5.jpg)

![[편집자의 기획] 미지의 작가를 만나는 기쁨 - 『리옴빠』 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/e/7/3/c/e73c8a46ade972f58322fb6da9fd1245.jpg)

![[리뷰] 몸보다 오래 살아남은 기억에 관해](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250709-2d5391b0.jpg)

![[구구X리타] 영원이라는 불가능에 도달하기 – 내가 글을 쓰는 이유](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250708-27b9652d.jpg)

![[젊은 작가 특집] 예소연 “소설이 저를 자꾸 만들어낸다는 생각을 해요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-e92deffa.jpg)

![[젊은 작가 특집] 김홍 “언젠가 청자에 대해 써보고 싶어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-5cfc5a28.png)

![[하은빈X안담] 응답하기, 그리고 도망가기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250428-80e77cc6.png)