언스플래쉬

언스플래쉬

모순을 내포한 말, ‘창작의 고통’

가끔 글쓰기가 엄청나게 어렵고 힘든 일인데 어떻게 꾸준히 할 수 있는지에 대한 감탄사를 듣는다. 머리가 터질 것 같다, 정신이 붕괴될 지경이다로 표현되는 ‘생각하는 고통’부터 어깨가 아프다, 오른쪽 팔이 아프다, 허리가 아프다, 눈이 아프다처럼 실제로 몸에서 일어나는 통증까지, 고통은 물론 다양하다. 알아줘서 감사하지만 나의 경우는 그다지 적극적으로 표현하고 싶은 고통은 아니다.

고통이 없어서가 아니라, 왜 특별히 이름을 얻어야 하는 고통인지에 대한 의문이 더 큰 탓이다. 성인이 된 이후로 돈을 벌기 위해 다양한 일을 하며 버텨온 입장에서 굳이 돌아보자면, 솔직히 글 쓰는 일의 고통스러움이 다른 노동보다 특별히 더 고통스럽다고 생각한 적은 없다. 창작의 고통이라는 표현은 널리 쓰이는데 어찌하여 노동의 고통이라는 표현은 그다지 사용되지 않을까. 그것은 바로 창작과 노동이 사회에서 가지는 위상이 다르기 때문이다.

“예술가들이 너무나 성공적으로 괴로움을 표현한 탓에 예술가 집단이 가장 진정으로 고통받는 사람들로 여겨지고, 그래서 도움이 절박하게 필요한 다른 사람들에게서 의도치 않게 관심을 빼앗을 위험도 있다.”

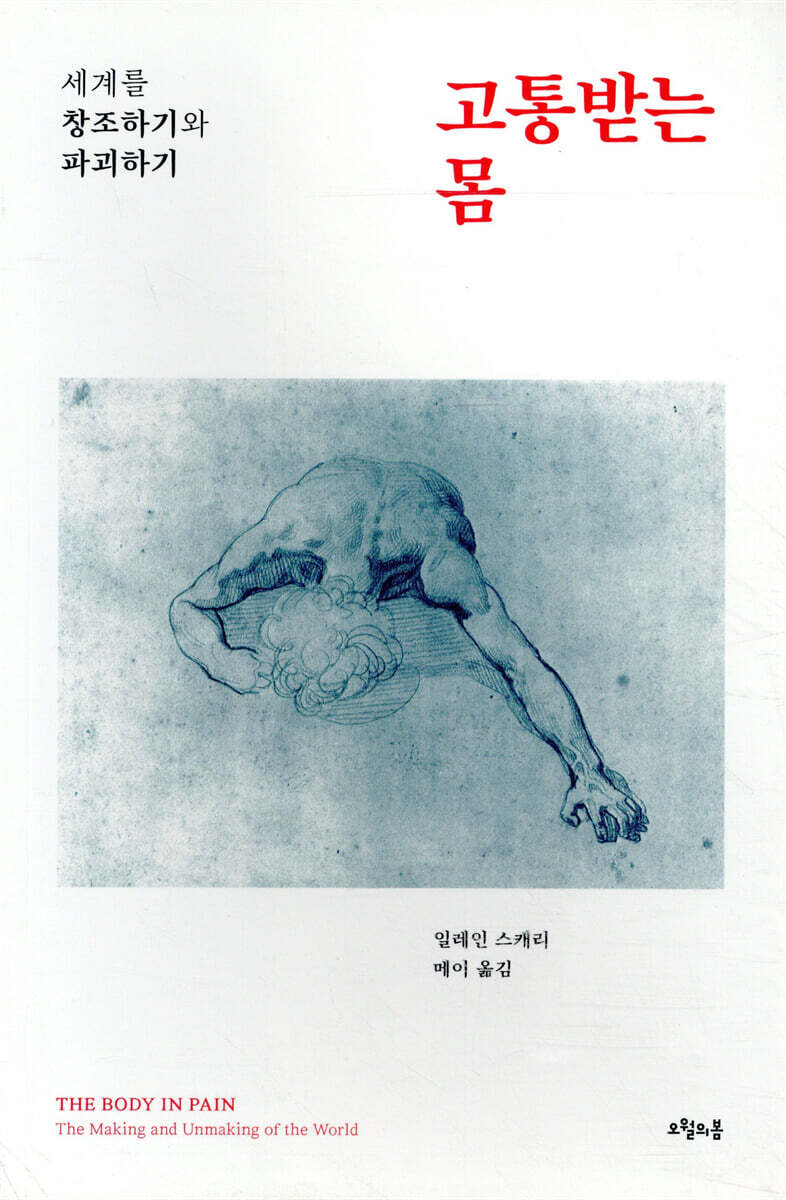

‘창작의 고통’이라는 말이 가진 모순은 『고통받는 몸』에서 일레인 스캐리가 한 문장으로 잘 정리했다. 고통의 표현은 때로 그 고통을 권력으로 바꾼다. 고통을 다루는 창작이라기보다 창작을 하는 나의 고통을 더욱 열심히 말하는 창작자들이 실로 많다. 버지니아 울프는 문학에서 육체적 고통이 제대로 다뤄진 적이 거의 없다고 지적했으며, 수전 손택은 시각 예술에서 질병이나 출산처럼 인간의 몸이 겪는 고통이 다뤄진 적이 거의 없다고 지적했다. 반면 고뇌하는 모습이나 심리적 고통은 빼어나게 재현되었다.

한편, 창작의 고통이라는 표현이 널리 쓰이는 데 비해 정작 예술가들의 경제적 문제는 왜 사회적 의제가 잘 되지 않을까. 이는 창작의 고통이라는 표현이 오히려 창작을 노동과 구별하기 때문이다. 창작의 고통이 실로 ‘노동’의 고통을 포함하는가 하면 그렇지 않다. 창작의 고통에서 방점은 고통이 아니라 창작에 찍힌다. 정신적 고뇌의 산물로 여겨지는 창작은 노동과 구별됨으로써 그 고통의 지위를 얻는다. ‘육체노동이 아닌’ 생각하는 창조적 일이기 때문이다. 그러나 예술가들이 말하는 ‘작업(work)’은 창작과 노동이 분리되기 어렵다는 사실을 반영한다.

때로는 출간을 두고 출산과 마찬가지의 고통이라고 한다. 첫 번째 종이책을 출간했을 때 소식을 들은 지인이 내게 “출산한 것이나 다름없다”라며 굉장히 힘든 일을 해냈다고 말했다. 그는 출산을 했지만 출간은 한 적 없는 미국인이었다. 이처럼 다른 문화권에서도 간혹 들을 수 있는 표현이다. 이 은유에 나는 동의하지 않는다.

언스플래쉬출산에 빗대 은유하는 것이 정당한가

언스플래쉬출산에 빗대 은유하는 것이 정당한가

품고 있던 원고가 ‘책으로 나온다’와 배 속에 품고 있던 ‘아이가 몸 바깥으로 나온다’는 점 때문에 출간과 출산을 비슷하게 바라볼 수도 있다. 아이를 직접 몸으로 낳는 사람 입장에서 과연 얼마나 공감할지 의문이다. 나는 출산 경험은 없으나 내가 하는 출간이 출산으로 은유될 수 있다고 생각하지는 않는다.

출산 이후에는 육아가 기다리고, 그로 인해 여성은 다른 경력을 잃을 위험에 처한다. 한편 저자는 (대체로 돈을 벌진 못하지만) 출간이 저자의 경력에 문제가 되지 않는다. 저자는 책의 저작권자인데, 출산을 한 여성이 아이에게 저자와 같은 ‘권리’를 가지진 않는다. 여성이 출산을 하지만 아이의 이름은 대체로 아버지의 성을 따른다. 어머니는 ‘저자’가 아니며 인간이 인간의 저자가 될 수도 없다. 출간은 제 목소리를 내고 이름을 알릴 수도 있지만, 출산은 여성의 이름을 지우는 수순으로 향한다. 출산은 여성에게 무한한 희생을 요구한다.

또 다른 중요한 문제는 바로 출산의 고통이다. 분만 자체는 오롯이 산모만의 경험이다. 출간을 출산으로 은유하면서 몸의 고통은 은폐되고 결국 소외된다. 정신적 고통을 언어로 표현할 때 주로 몸의 고통에 비유한다. 마음이 아플 때 가슴이 찢어지는 것 같다고 말한다. 극도의 고통과 경이로운 탄생의 순간이 동시에 일어나는 출산은 자신의 생산 활동을 가장 ‘창조적’이면서 ‘고통스럽게’ 알릴 수 있는 최고의 은유가 된다.

통념적으로 성역할은 생산을 남성성으로, 재생산을 여성성으로 구별한다. 그렇기에 예술가의 창조적 행위는 역사적으로 남성에게만 참여를 허락했으며 여성에게 허락한 생산은 오직 출산이었다. 예술의 역사에서 여성의 진입을 막기 위해 별의 별 짓이 다 벌어졌다는 점을 생각하면, 출산이 다른 ‘창조적 행위’를 은유하는 대상이 되는 것에 반대한다. 정작 산모의 고통은 존중받지 못하기 때문이다.

많은 예술작품에서 여성은 처녀에서 성모(혹은 창녀)로 순간이동하지만 그 사이에 몸이 겪는 실질적 고통은 사실상 은폐되어 왔다. 더구나 기독교에서 출산의 고통은 여성이 치르는 죗값이다. 출산과 그 고통을 대하는 사회적 시선이 여성의 몸을 소외시키는 한, 이 은유는 이율배반적이다. 은유로서의 출산이 아닌 출산 자체의 고통이 구체적으로 서술될 필요가 있다. 노동과 마찬가지로 출산을 징벌로 이해한 역사 속에서 노동의 고통과 출산의 고통은 제대로 이해받지 못한 고통이었다.

실비아 플라스의 《벨자》에서 주인공 에스더는 병원에서 우연히 분만 장면을 목격한다. 그때 에스더의 귀에 대고 한 의대생이 이렇게 말한다. “아가씨는 보면 안 되는데요. 아기를 낳고 싶지 않을 테니까요. 분만 광경은 여자들한테 보여주면 안 돼요. 그랬다간 인류가 멸종할 거거든요.” 에스더는 분만 장면을 보기도 전에 분만대를 보는 것만으로도 이미 충격을 받는다. 온갖 도구와 철제 발걸이가 달린 침대를 보며 그는 고문대와 비슷하다고 생각한다. 이어지는 산모의 비명은 그에게 “인간 같지 않은 낑낑대는 소리”로 들리며, 산모에게 행해지는 제모와 절개, 산모의 몸에서 쏟아지는 피 등을 목격한다. 남자 의사는 에스더에게 산모가 진통제를 맞았기에 통증을 잘 모를 것이라 하지만, 에스더는 오히려 진통이 지독해서 약을 잊게 할 것이라 느낀다.

언스플래쉬

언스플래쉬

고통을 말하는 일은 그 자체로 운동이다

몸의 고통은 철저히 사적이다. 혼자 끙끙 앓고, 말할 수 없는, 형언할 수 없는 고통이라 말하는 이유는 한 개인이 온전히 자신의 몸으로만 겪는 고통을 언어화하는 일이 실로 어렵기 때문이다. 몸 안에 갇힌 고통은 고통받는 사람의 비명과 몸부림 등으로 타인에게 겨우 전해질 뿐이다. 그렇기에 자식의 고통을 바라보는 부모의 입에서 많이 나오는 표현이 ‘대신 아파줄 수도 없고’이다. 몸의 고통은 분배할 수 없는 고통이다. 나눌 수 없으며, 위로가 통하지 않는 고통이기에 사랑하는 사람의 고통을 바라볼 때 원통한 마음이 가득해진다.

출산 후 사망한 영국의 여성운동가이자 작가인 메리 울스턴크래프트가 겪는 고통은 다행히도 그의 남편 윌리엄 고드윈의 꼼꼼한 메모 습관 덕분에 잘 남아있다. 울스턴크래프트의 경험은 18세기 말 의학이 여성의 몸을 대하는 방식을 잘 증명한다. 나아가 산후우울증은 오늘날에 널리 인식되지만, 한 세대 전에만 해도 이 증상의 이름은 대중적으로 알려지지 않았다. 이름이 없었다고 해서 고통이 없지는 않았다. 메리 울스턴크래프트의 전기 속에는 이미 출산 후 심한 우울증에 시달리는 여성들이 등장한다. 여성들이 출산 후 겪는 분노와 우울은 단지 이름이 없었을 뿐이다.

남들이 들어주는 고통은 절반의 고통이다. 청자가 있는 고통은 조명받는다. 언어로 정리할 수 없거나, 비명이 되어 쏟아지는 소리로만 존재하여 고통의 청자를 만날 수 없을 때, 그래서 그 고통이 철저히 소외될 때, 고통은 진정 고통으로 존재한다. 몸의 고통을 구체적으로 말하는 일은 그 자체로 운동이다. 성소수자의 고통, 여성의 몸이 겪는 고통, 임신한 흑인 여성의 몸에 닥치는 위험 등에는 구체적인 서사가 있다. 알아보지 못하는 고통이야말로 고통이 아닐까.

추천기사

대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

고통받는 몸

출판사 | 오월의봄

이라영(예술사회학 연구자)

프랑스에서 예술사회학을 공부했다. 현재는 미국에 거주하며 예술과 정치에 대한 글쓰기를 이어가고 있다. 지은 책으로 『여자 사람, 여자』(전자책), 『환대받을 권리, 환대할 용기』가 있다.

![[이라영의 언어는 권력이다] 세대 : 세대를 호명하는 말은 과연 세대를 가리키는가 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/a/8/c/f/a8cf38b84c55e6fabf8d421e11060225.jpg)

![[이라영의 언어는 권력이다] 억울함: 억울함은 어떻게 ‘번역’되어야 하는가 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/b/0/2/0/b020c21d7d53521c0dcda2d22748a92e.jpg)

![[제목의 탄생] 왜 하필 이 제목이죠? (7) | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/6/b/7/8/6b7887f7f46b1031e6d30d6999fdc6b9.jpg)

![[리뷰] 다른 대화는 가능하다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251111-04afdf49.jpg)

![[이길보라 칼럼] 아기와 산모를 둘러싸고](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251028-7260d538.jpg)

![[큐레이션] 끝낼 수 없는 싸움에 휘말린 시](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251010-ae5312db.jpg)