신동혁, 신해옥

신동혁, 신해옥

주목받는 디자이너와 ‘나’의 관계는 ‘어쩌면 언제 어디선가 만난 사이’다. 신신과 국립현대미술관 서울관이 함께한 ‘윈도우 프로젝트’는 ‘미술책방 다시 보기’의 일환이었다. 미술책방을 둘러싸고 있는 창문에 인쇄 제작 기호를 입힌 설치 작업으로, 밖에서는 색상 막대를 재해석한 유사-스테인드글라스와 색색의 창에 비친 삼청동 풍경 감상이 가능하다. 안으로 들어가면 복도면 창문에 새긴 망점과 복도 바닥에 그려 넣은 교정 마크를 비롯한 그래픽들이 빛과 반응해 만들어낸 공간에 담기는 환상적인 경험을 할 수 있다.

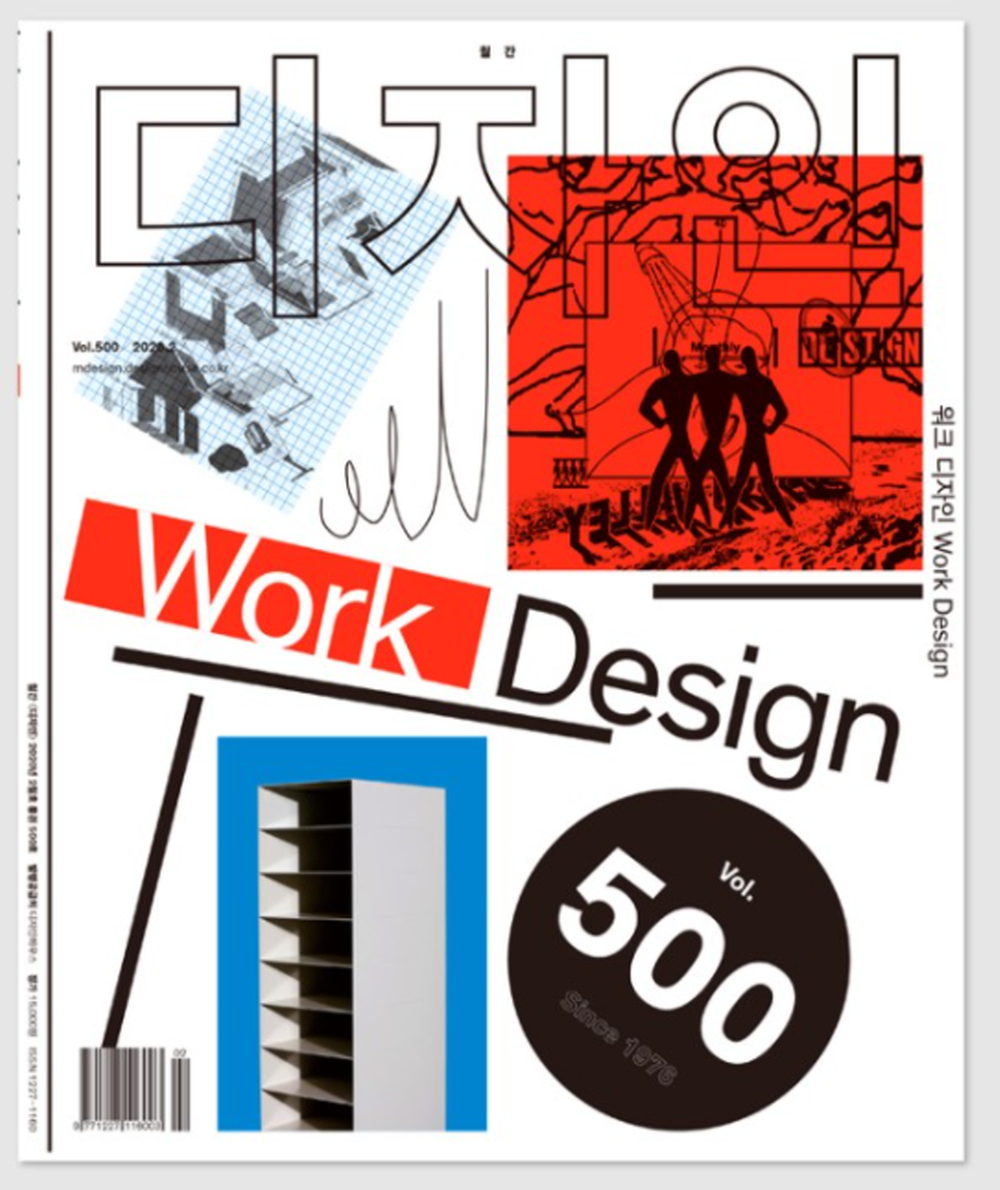

잡지 『월간 디자인』은 500호를 맞아 대대적인 리뉴얼을 감행했는데, 한글과 영문 제호를 비롯한 겉옷을 신신이 입혔고, 내지는 프런트도어와 협업으로 완성했다. 스타일을 물었을 때 신동혁이 말했다. “이미지가 달라붙을 자리, 즉 매체의 특성에 부합하는 게 중요한 것 같아요. 그다음에는 콘텐츠가 가진 고유의 결을 따라야 하고요. 저희의 시각 문법은 별로 염두에 두지 않아요.”

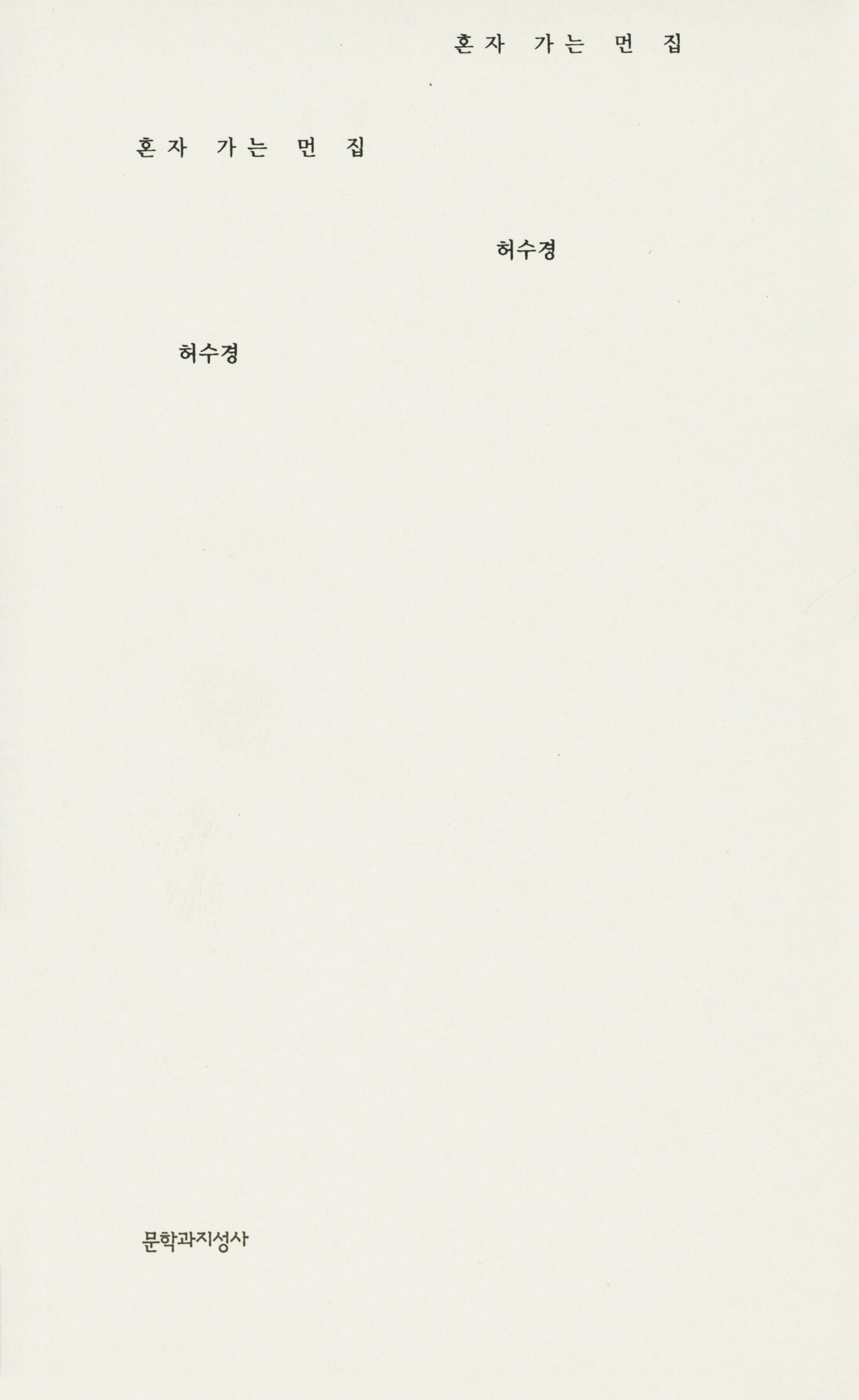

신해옥도 같은 생각이다. “시를 거듭해서 곱씹어 읽었는데 모든 시에서 외로움이 강하게 느껴졌어요. 시집 전체가 혼자 걷는 모습을 담은 하나의 시퀀스면 좋겠다고 생각했어요.” 문학과지성사가 창사 45주년을 맞아 여성 시인과 여성 디자이너를 짝지어 내놓은 네 권의 특별판 가운데 신해옥은 허수경의 『혼자 가는 먼 집』을 맡았다.

엄유정 작가의 화집 『푀유』, 미디어버스

엄유정 작가의 화집 『푀유』, 미디어버스

현대카드 라이브러리 토크 두 번째 주자였어요. 책의 구조나 덩어리감 같은 물성 이야기가 특히 흥미로웠어요.

신해옥(이하 옥): 최근에 다시 책 이야기를 많이 하게 돼요. 서점에서 유통되는 단행본보다는 미술관이나 기관에서 아카이빙을 위해, 또는 작가의 작업을 갈무리하기 위해 기획된 책 작업을 더 많이 했어요. 그러다 보니 책의 겉모습에 대해 좀 더 깊이 생각하게 돼요.

신동혁(이하 혁): 책이 상당이 재미있는 매체잖아요. 이미 몇 세기 전에 형태가 정립된 매체를 업데이트하는 것 자체가 저희에게는 상당히 흥미로운 도전이에요.

‘윈도우 프로젝트’도 책으로 묶어냈죠.

옥: 완결된 책들이 꽂혀 있는 책방이라는 공간에 책을 만드는 과정을 늘어놓고 싶었어요. 그 공간을 박성수 작가가 사진으로 옮겼고, 그 사진을 다시 책으로 옮긴 거죠. 아주 재미있는 결과물이 나올 것 같았거든요. 사진집이면서 콘텐츠의 역사이기도 하고, 그 자체로 책을 만드는 시간에 대한 전시인 거예요.

이쯤에서 백만 번쯤 들었을 질문을 해야겠어요. 어쩌다 신신이 됐나요?

혁: 같은 학교에 다녔고요. 동아리 친구였어요. 정확히는 저희가 각자 동아리장이었는데, 연애를 하면서 두 동아리를 합쳤어요. 지금은 부부입니다.

옥: 사실 ‘신신’이라는 이름은 저희가 지은 건 아니에요. 각자 신해옥, 신동혁으로 활동했는데 주위에서 ‘신신’으로 부르기 시작하더라고요.

혁: 디자인 스튜디오들이 되게 멋진 이름을 붙이잖아요. 오히려 그렇지 않아서 기억하기 쉽겠다 싶었어요.

옥: 크레디트에 신해옥, 신동혁이라고 쓰던 시절에는 누구 이름을 먼저 쓸지 매번 고민했거든요. 신신이 된 후에는 그럴 일이 없어요. 누가 앞이고 누가 뒤인지 알 수 없는 이름이니까요.

부부가 함께 일해요. 그것도 집에서! 일과 생활의 구분이 모호한 환경이 불편하지 않아요?

혁: 삶이 그렇듯이 일도 유기적으로 연결돼 있어요. “싸우지 않냐”는 질문도 많이 받는데, 이제 저희만의 방법이 생긴 것 같아요. 대부분의 경우 한 사람이 키를 쥐면 그 사람이 끝을 내요. 상황에 따라 도움을 주고받기도 하고, 서로 신랄하게 평가도 하고요. 역할이 분명하게 나뉘길 원했다면 회사를 차렸겠죠. 그런 물리적 환경보다 저희 관심사 안에 있는 일을 재미있게 하는 게 더 중요해요.

미술관, 출판사 말고 상업 브랜드와 협업하기도 하나요?

혁: 네, 지금은 패션 브랜드 아이덴티티 작업을 하고 있어요. 길종상가와는 10년 넘게 함께 일하고 있고요.

얼마 전 오랜 협업자인 미디어버스의 임프린트 출판사 ‘화원’을 열고 첫 책 『Gathering Flower』를 냈어요. 출판사 이름이 신신이 그간 해온 작업들과 결이 조금 달라요.

옥: 이 책에는 제가 대학원에서 공부하면서 쓴 글이 계기가 되어 벌인 전시 과정이 담겨 있어요. 전시 키워드가 그대로 책 제목이 됐는데, 그 키워드를 떠올린 건 ‘앤솔로지’ 때문이에요. 제가 오랫동안 ‘선집’이라고만 알고 있던 ‘앤솔로지’의 어원이 그리스어 ‘꽃을 모으는 일’이라는 걸 친구에게 듣고 단박에 매혹됐거든요. 책을 만드는 일이 꽃을 한 송이 한 송이 모아서 아름다운 꽃다발을 만드는 일과 같구나 싶었어요. 우리가 만드는 꽃다발들을 잘 심으면 정원이 되지 않을까? 그래서 꽃 화(花)와 동산 원(園), 두 글자를 모았고요.

『윈도우 프로젝트』, 박성수 사진, MMCA. 구조와 형태에도 완성된 책에서는 사라진 ‘과정’을 담았다.

『윈도우 프로젝트』, 박성수 사진, MMCA. 구조와 형태에도 완성된 책에서는 사라진 ‘과정’을 담았다.

전시 포스터에 얽힌 사연도 로맨틱하던데요? 심지어 포스터가 꽃다발이고요.

혁: 해옥 씨 논문에서 이 전시가 시작됐다는 걸 잘 아니까, 포스터에 꽃다발을 넣어야겠다는 생각을 막연하게 하고 있었어요. 어느 날 한 면에는 꽃 이미지를, 다른 면에는 텍스트를 넣어 꽃다발 형태로 그러쥐는 아이디어가 떠올랐어요. 샤워하다 뛰쳐나와 해옥 씨에게 설명했던 것 같네요, 하하. 전시장에 포스터를 쌓아두고 한 장씩 접어서 사람들에게 나눠줬어요. 꽃다발을 건네는 척하면서.

엄유정 작가의 화집 『푀유(Feuilles)』가 ‘한국에서 가장 아름다운 책 10권(대한출판문화협회 선정)’에 꼽혔어요. 화집으로는 드물게 매진 사례를 거듭하고 있고요.

혁: 사실 저희가 한 일은 많지 않아요. 다만 ‘화집’이라는 단어를 들고 오셨을 때는 이유가 있을 거라고 생각했죠. 그래서 텍스트를 따로 분리해 한 장의 삽지로 끼워넣고, 작품 설명은 한데 모아 표지 안쪽 면에 실었어요. 그림만으로 이루어진 책이 됐으면 했거든요. 시각적인 가공은 거의 하지 않았고, 대신 그림의 원래 색을 최대한 살릴 수 있는 인쇄 기법과 종이를 선택했어요. 저희의 시각적인 스타일을 외치기보다 콘텐츠가 가진 어떤 결을 해치지 않는 게 중요하다고 생각해요. 그래야 시간이 지나도 질리지 않더라고요.

문학과지성사 45주년 특별판으로 나온 허수경의 『혼자 가는 먼 집』과

문학과지성사 45주년 특별판으로 나온 허수경의 『혼자 가는 먼 집』과

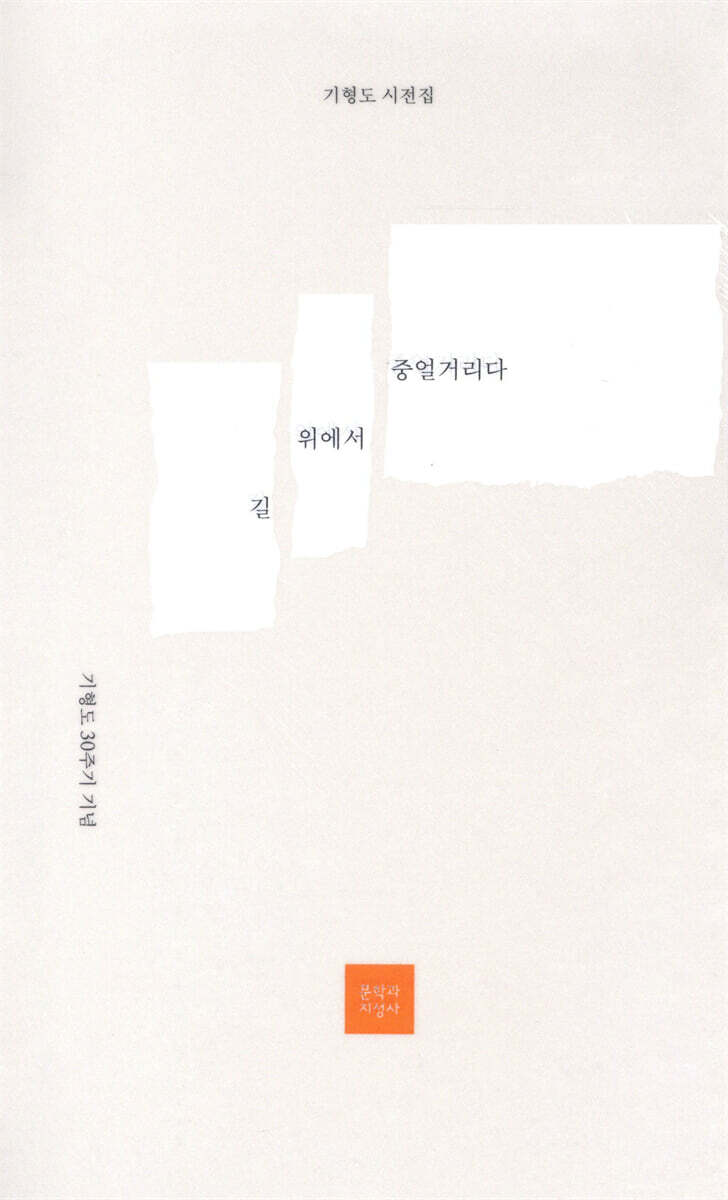

기형도 30주기 기념판 『길 위에서 중얼거리다』.

각각 신해옥, 신동혁이 디자인했다.

‘시간이 지나도 질리지 않는’이 신신의 시각 문법일 수도 있겠네요?

혁: 나아가 ‘시간을 이겨내는 디자인’이길 바라죠.

조만간 기대해도 좋을 신신의 결과물은 무엇일까요?

옥: 대단한 계획은 없어요. 지금까지 그래왔듯이 저희에게 주어진 일을 열심히 할 거예요. 코로나 시대를 겪으면서 계획이 소용없다는 걸 알게 되기도 했고요. 아, 책은 더 열심히 만들 거예요. 출판사를 만든 이유가 그것이거든요. 족쇄를 걸자!

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

길 위에서 중얼거리다

출판사 | 문학과지성사

혼자 가는 먼 집

출판사 | 문학과지성사

정다운

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

이혜련(아더스튜디오)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[MZ세대 특집] SF 판타지 장르의 ‘찐’ 너울 - 소설가 심너울 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/0/2/4/1/02419372d46ef29136b51bc12ecfaeb4.jpg)

![[MZ세대 특집] N잡러라는 말은 식상해요 - 『어려서 그렇습니다』 김영지 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/b/0/1/d/b01d439ca4d37e49f883b0e2e4702586.jpg)

![[MZ세대 특집] 8가지 키워드로 보는 MZ의 취향 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/3/1/7/7/31777286b68a21333269f6f0ec503ac2.jpg)

![[하은빈X안담] 응답하기, 그리고 도망가기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250428-80e77cc6.png)