좋은 문장이 나타나면 접고 접고, 그러니까 이 책을 좋아하는 이유는 이렇게나 많고

좋은 문장이 나타나면 접고 접고, 그러니까 이 책을 좋아하는 이유는 이렇게나 많고

종종 나에게 실망한다. 의지와는 무관하게, 무언가 압박을 받는 상황에 놓이면 이것저것 예측하고 배려하는 여유가 없어지는데, 그럴 때 자주 별로인 내 모습을 발견한다. 타인과의 관계에서도 마찬가지. 대부분의 경우 이유가 있긴 하지만, 그래도, 누군가에게 못되게 구는 건 결국 행위자인 나에게도 타격이 된다. 그리고 시간이 쌓일수록 ‘자신을 향한 실망’에서 지분이 커지는 것이 ‘싫어증’이다. 편식을 하거나 아침에 눈 뜨면서 퇴근을 생각하는 정도의 귀여운 수준이 아니라, 좋은 것은 모르겠고 싫은 것은 줄줄 나열하고 마는, 이대로 정말 괜찮은가 싶은 그런 증상이다.

싫은 게 왜 이렇게 많을까? 취향이 분명해진 덕일 수도 있지만 그러면서도 둥글고 너그러운 사람이고 싶은데 잘 되지 않는다. 전에는 그래도 좋은 것이 많았던 것 같은데 갈수록 대상의 싫은 점이나 나쁜 부분을 보는 감각만 더 발달한다. 내 몸 구석구석의 오감이 나쁜 것에는 더 기민하게 작동하는 것이다. 매일매일 머릿속에서 크고 작은 경고음이 쏟아진다. 확실히 갈수록 예민한 사람이 되고 있다. 예민하고 부정적이다. 어휴.

가만 보면 나는 예민한데 무신경하고 부정적인데 낙관적이다. 이상하다, 어느 장단에 맞추라는 건가 싶을 수도 있지만 진짜다. 분명 차이가 있는 느낌적느낌. 보통은 날이 서있는데 시야 밖의 것에는 심하게 둔감하고, 감지한 것들 중 다수는 ‘그럴 수도 있지’ 혹은 ‘싫지만 피하고 말자’의 영역에 넣고 넘어가버린다. 안 좋은 부분들이 자꾸 눈에 들어오니 상황의 차악이나 최악을 상상하고 가정하는 것이 거의 습관인데 그 또한 길게 보면 그럭저럭 잘 해결될 것이라 생각한다. 역시 무엇이든 어떻게든 굴러가게 되어있으니까. 찾아낸 안 좋은 것들을 수식에서 최대한 제하면 그래도 썩 나쁘지는 않은 값을 낼 거라고 무의식이 계산하는 걸까. 아, 그냥 회피형 인간이라서 그럴지도 모르겠다.

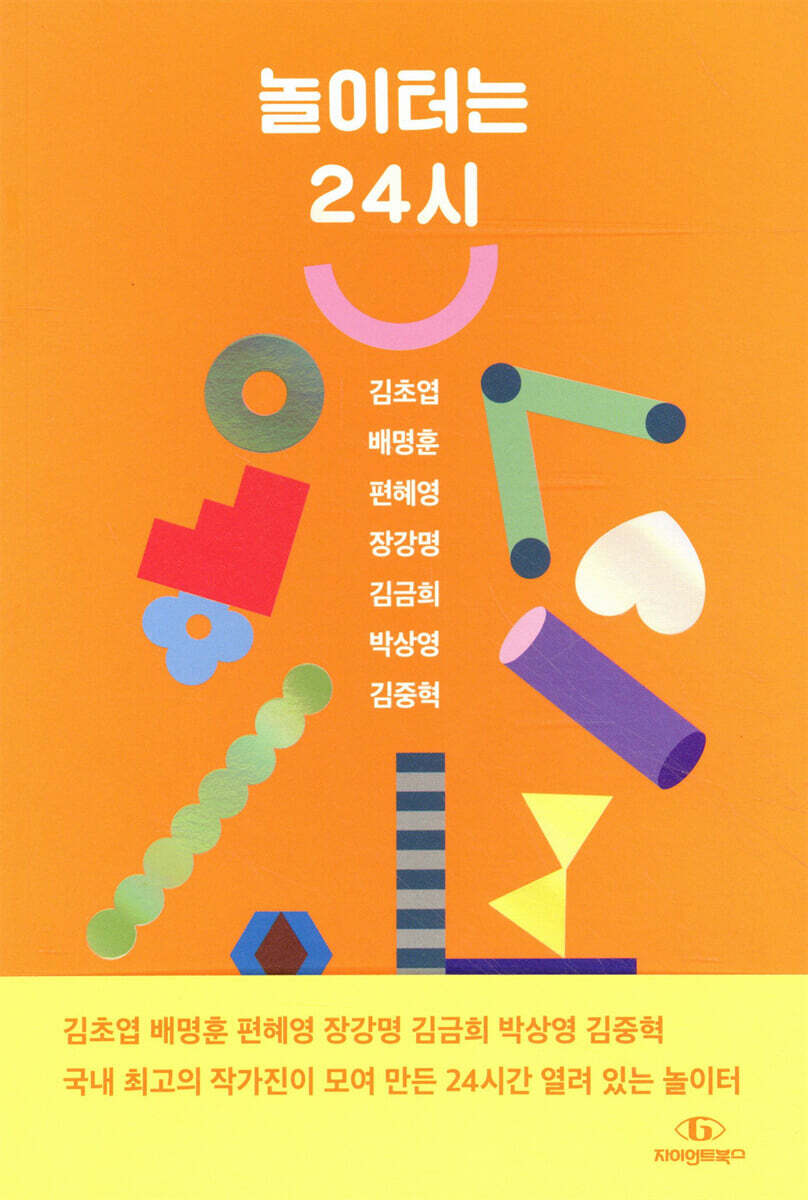

앞뒤가 딱 맞아 떨어지지는 않지만 왜인지 『놀이터는 24시』의 수록작, 배명훈 작가의 「수요 곡선의 수호자」가 떠올랐다. 일 잘하는 기계들로 인한 과잉 공급 시대에 태어난, 소비하는 데 재주가 있는 로봇의 이야기. 생산이나 공급만이 바람직하고 소비는 무조건 그 반대편에 서는 것이 아니듯, 긍정적인 사고가 미덕인 시대를 사는, 싫어하는 데 재주가 있는 사람. 그런 것도 필요하지 않나 하는, 조금은 억지스러운 연결을 해본다.

좋은 이유를, 좋은 점을 떠올리겠다는 다짐을 자주 한다. 무언가의 싫은 점을 보고야 말았을 때 특히 더. 지금 같아서야 나는 점점 더 고약해질 확률이 훨씬 높은 듯하지만, 그래도 계속 가능한 한 그런 자신을 경계할 테다. 그리고 아주 드물겠지만 싫었던 무언가가 좋아지면, 적어도 괜찮아지면, 스스로의 성장에 고개를 끄덕이고 박수를 쳐 줘야지. 태연하게 당근을 먹고 제육볶음의 비계를 골라내지 않는 나에게 그랬던 것처럼. 생각해보면 ‘싫다’ 옆에는 ‘좋다’가 꼭 붙어 있다.

추천기사

대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

놀이터는 24시

출판사 | 자이언트북스

박형욱(도서 PD)

책을 읽고 고르고 사고 팝니다. 아직은 ‘역시’ 보다는 ‘정말?’을 많이 듣고 싶은데 이번 생에는 글렀습니다. 그것대로의 좋은 점을 찾으며 삽니다.

![[김미래의 만화절경] 서울의 공원과 고스트 월드](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250922-2c09f7ab.jpg)