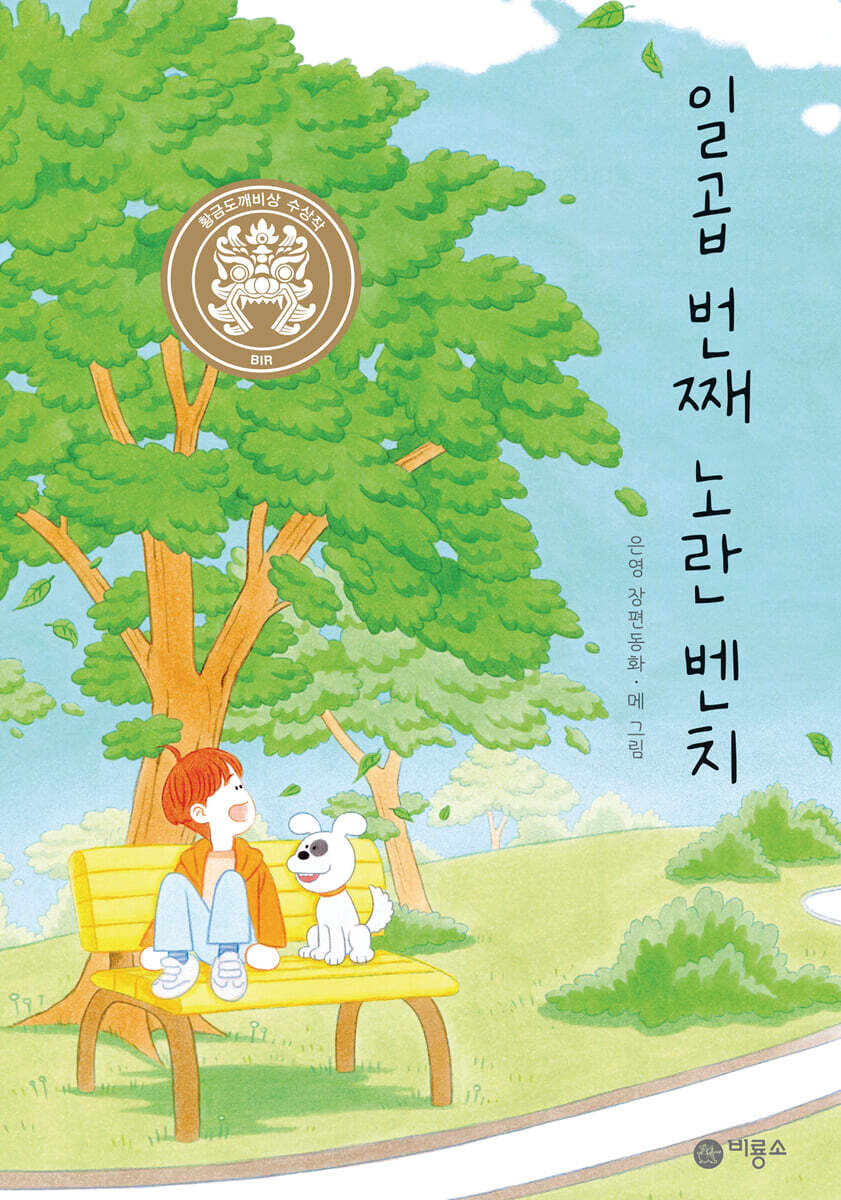

매해 참신한 이야기로 아동문학에 새로운 바람을 불러온 황금도깨비상이 올해로 27회째를 맞았다. 2021 황금도깨비상 수상작 『일곱 번째 노란 벤치』는 공원에서 펼쳐지는 새로운 만남을 따뜻한 시선으로 그린 동화로, 혼자가 아닌 함께하는 것의 힘을 일깨워 준다. 아이들이 온기 속에서 자랐으면 하는 마음으로 동화를 써낸 은영 작가를 만나 이야기를 나눠 보았다.

제27회 황금도깨비상 수상을 축하드립니다. 이번 작품을 쓰시게 된 계기가 있을까요?

제가 사는 곳은 부산의 변두리인데요, 어느 날부터인가 주말마다 동네 공원에서 청년 한 명이 버스킹을 하더라고요. ‘처음 해 보는구나.’ 하는 느낌이 들었죠. 두세 달쯤 지났을 땐 그 청년이 경찰관들 앞에서 잔뜩 주눅 든 채 어쩔 줄 몰라 쩔쩔매는 모습을 보게 됐어요. 공원을 걷던 사람들이 힐끗거리더니 하나둘 청년에게로 다가갔어요. 경찰은 근처 상가에서 시끄럽다고 신고가 들어왔다며 당장 치우라고 했는데, 청년 주위로 몰려든 사람들이 청년 편에 서서 한마디씩 말을 거들었죠. 그러자 경찰은 소리만 조금 낮추라는 말을 남기며 돌아갔어요.

그 청년이 다시 기타를 들었을 때, 평소에는 그냥 지나치던 사람들이 그 앞에 자리를 잡고 앉아서 노래를 듣기 시작하더군요. 기타 가방에 돈도 넣고요. 한 번쯤 스쳐 지났을 사람들인데 누군가 힘든 상황이 되자 여기저기서 자기만의 방식으로 응원을 보내고 있더라고요. 언젠가 이 장면을 글로 써 봐야겠다고 생각했습니다.

그리고 작년 봄, 코로나가 잠시 주춤할 무렵에 99세의 제 할머니가 돌아가셨어요. 마음이 그렇게 휑할 수가 없더라고요. 그때 지후가 떠올랐어요. 지후가 할머니랑 공원 벤치에 나란히 앉아 있는 그림이 머릿속에 그려졌어요. 그때부터 이야기들이 이어지기 시작했습니다.

공원 안의 일곱 번째 노란 벤치를 중심으로 이야기가 펼쳐집니다. 왜 ‘일곱 번째 노란 벤치’인지 특별한 이유가 있을까요? 그리고 작가님께서도 평소에 산책을 즐겨 하시는 편인가요?

노란색과 벤치는 떠남과 기다림을 떠올리게 합니다. 그곳에서 다시 좋은 인연들과 이어지길 바라면서 행운의 숫자를 넣게 되었어요.

저는 공원과 강변을 걷기 좋아합니다. 그 강변은 낙동강 하구에 있는 ‘생태 보호 구역’인데, 그곳을 매일 걸을 수 있다는 건 정말 큰 행운입니다. 다른 생물들을 보호한다지만 그곳에 서 있으면 오히려 인간인 제가 더 위안을 받고 보호 받는 느낌이 듭니다.

공원에서 스치듯 곁을 지나치던 각각의 주변 인물들이 이야기가 전개될 수록 점점 생동감을 띠게 됩니다. 작품 속 인물에 개성을 불어넣는 작가님만의 비결이 궁금합니다.

같은 장소를 매일 다니다 보면, 사람들 한 명 한 명이 눈에 들어와요. 제 글에 나오는 인물들은 실제 그 사람들이 모델입니다. 특히 작품 속에 나오는 대사들은 실제로 들었던 목소리들이 많아요. 주인공 지후의 사촌 동생 ‘지웅이’의 대사는 대부분 그래요. 어린아이들의 말은 그 자리에서 바로 받아 적어야 해요. 머릿속에 넣어 놨다가 나중에 적으려고 하면 그 느낌이 살지 않아요. 조사 하나만 달라져도 그 느낌이 달라지더라고요.

강아지 봉수가 무척 사랑스럽게 묘사됩니다. 실제 반려견과 함께하신 경험에서 나온 문장인가요?

어릴 때 진돗개를 키웠어요. 그 개는 마치 우리 집을 지키는 호위무사 같았어요. 온 동네에 소문이 날 정도로 말이지요. 그 개가 죽고 나서부터는 개와 함께한다는 것이 힘들더라고요. 그런데 몇 년 전 동생이 강아지를 키우기 시작했어요. 갈색 푸들인데 저만 보면 좋아서 얼굴을 핥고 펄쩍펄쩍 뛰며 오줌을 지리기도 하죠. 이 작품 속의 봉수처럼요.

‘우리는 원하든 원하지 않든 결국 이어져 있다’고 하신 작가님의 말이 인상 깊었습니다. 작품을 통해 전하고픈 메시지로도 읽혔는데요, 조금 더 자세히 들려주실 수 있나요?

인간은 이어져 있습니다. 어떤 형태로든 말이지요. 그 이어짐은 선택할 수 없는 것들이 더 많아요. 코로나가 시작되면서 그 생각은 더 뚜렷해졌어요. 쉴 새 없이 울리는 문자에서도, 밖에서 만나는 사람들에게서도 그랬어요. 요즘은 감정적 이어짐이 중요한 시기라는 생각이 듭니다. SNS나 여러 매체를 통해서 감정 소모를 할 때도 많지만, 선한 사람들의 얼굴과 말과 몸짓을 마주할 때가 있습니다. 그럴 때면 마음의 진동을 느껴요. 알지도 못하는 사람들의 따스함이, 뜨거움이 전해지는 것 같았거든요. 삭막했던 마음이 녹는 것 같더라고요. 그리고 나는 과연 무엇을 할 수 있을까 고민하게 되죠.

『일곱 번째 노란 벤치』에서 가장 마음에 드는 장면은 무엇인가요?

포악한 개장수 앞에서 지후와 봉수가 벌벌 떨고 있을 때, 평소에 한 번도 말을 하지 않던(그래서 말을 못 하는 사람이라고 여겨졌던) 검정 모자 아저씨가 처음으로 ‘지후야, 안녕.’이라고 말을 건넸을 때입니다. ‘따뜻한 말 한마디가 큰 힘이 될 수 있다.’는 평범한 말이 누군가에게는 정말 특별할 수 있으니까요.

다음에는 어떤 이야기를 들려주실 예정인가요? 더불어 마지막으로 독자분들께 한마디 부탁드립니다.

이전에 낸 책들과는 완전히 다른 글을 쓰는 게 저의 바람입니다. 이것저것 생각하지 않고 써지는 대로 마음대로 한번 써 볼 생각입니다. 글이 움직이는 대로 말이지요. 청소년 소설이 될 수도 있고 저학년 판타지가 될 수도 있을 것 같아요.

끝으로 모두 건강하시고 평안하시기를 바랍니다. 힘든 한 걸음 한 걸음을 같이 떼고 있다는 것을, 그래서 앞으로 나아가고 있다는 것을, 우리가 알고 있기를 바랍니다.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

일곱 번째 노란 벤치

출판사 | 비룡소

출판사 제공

출판사에서 제공한 자료로 작성한 기사입니다. <채널예스>에만 보내주시는 자료를 토대로 합니다.

![[큐레이션] 사랑을 들려주는 동화](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250708-0e176043.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 독서하고 싶은 공간 만들기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250226-346177ac.png)

![[Read with me] 강동원 “세상에 없는 이야기를 좋아해요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241206-50501154.jpg)