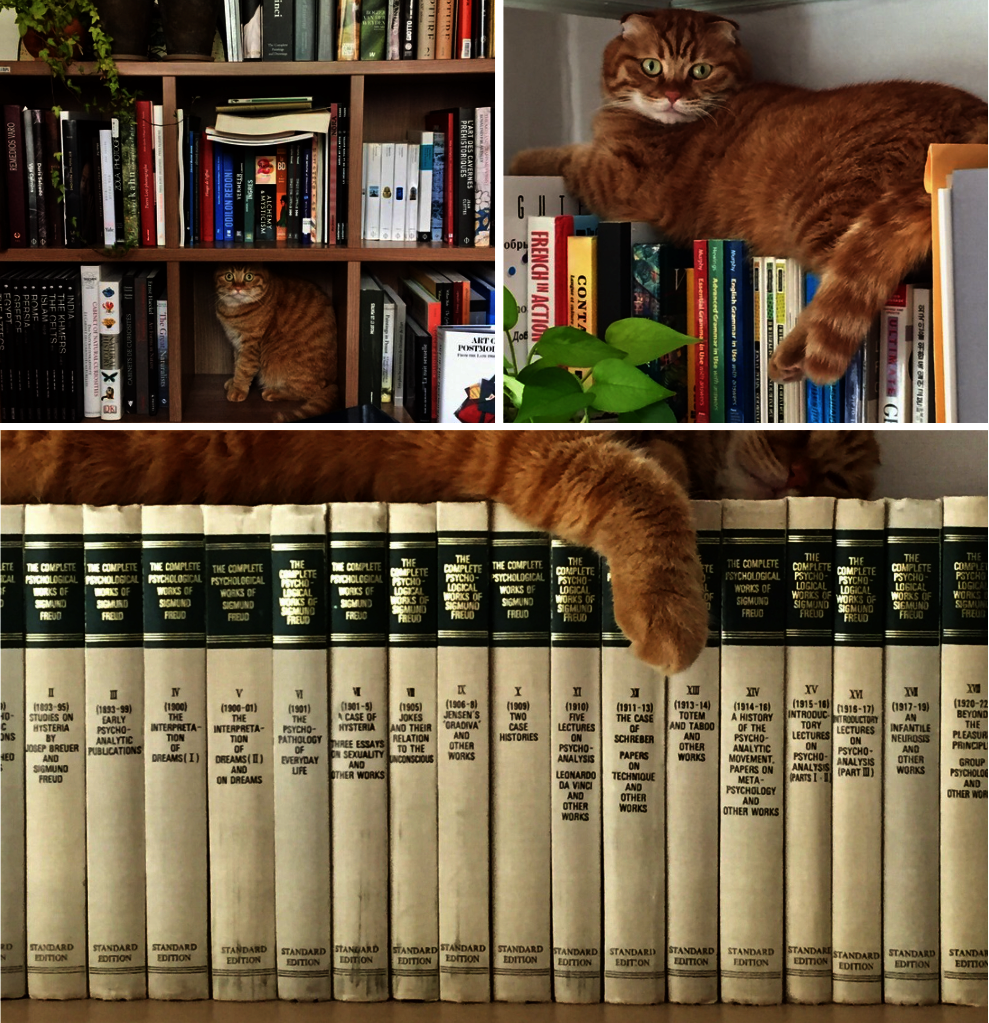

실내가 곰팡이에 뒤덮이기 전, 2020년 3월과 6월, 이웃의 고양이를 임시보호한 적이 있다. 고양이가 책꽂이를 캣타워 삼아 돌아다녔고, 고양이 사진을 찍은 덕분에, 곰팡이 이전 공부방의 본래 풍경과 책 배치도 기억과 기록에 남게 되었다.

실내가 곰팡이에 뒤덮이기 전, 2020년 3월과 6월, 이웃의 고양이를 임시보호한 적이 있다. 고양이가 책꽂이를 캣타워 삼아 돌아다녔고, 고양이 사진을 찍은 덕분에, 곰팡이 이전 공부방의 본래 풍경과 책 배치도 기억과 기록에 남게 되었다.

곰팡이는 먼지와 다르다는 것. 한자리에 가만히 쌓이는 게 아니라 사방팔방으로 살아 증식한다는 것. 사물의 표면에 포자를 뿌리고 심층으로 균사를 내려서 마치 핏줄, 물관, 체관, 신경계처럼 사물의 안팎을 온통 둘러싸고 엮어 맨다는 것. 사물을 분해하고 화학적으로 변화시키면서 끈질긴 생명의 터와 양식으로 삼는다는 것. 그리하여 곰팡이와 만나는 존재는 마침내 그것과 한 몸의 하이브리드로 진화한다는 것. 곰팡이-다양체 되기.

곰팡이를 없애려면 눈에 보이는 것만 닦아내는 게 능사가 아닌데, 안 보이는 포자와 균사도 제거해야 하는데, 그러려면 사물의 모든 구석과 틈과 구멍과 주름과 배면을 일일이 알코올과 락스로 소독해야 한다. 곰팡이 덕택에 나는 사물의 표면은 일차원의 평면이 아니라 미세한 굴곡이 무한하게 접혀 든 입체 구조라는 사실을 인지하게 되었다. 곰팡이와 만난 자에게 사물의 표면은 시력의 한계를 시험하며 더 깊이 더 안쪽으로 끝없이 확장하는 우주 그 자체이다. 이 소우주에서 곰팡이를 말 그대로 멸종시키려면 모든 굴곡진 지점에 알코올 적신 티슈를 샅샅이 접면시키며 이동해야 한다. 공간이 늘어나는 만큼 알코올 티슈의 이동 시간도 연장된다. 이동 시간의 연장은 소독이라는 노동 시간의 연장이다. 곰팡이를 만나고 겪음으로써 내 고도 근시의 육안은 고배율의 현미경으로 변신했다. 이 상상의 현미경으로 비로소 보게 된 내 생활 공간과 그 안을 채운 사물들의 표면적이 얼마나 어마어마하게 넓은지, 얼마나 끝없이 팽창하는지, 압도될 지경이었다. 끝없이 늘어나는 공간을, 점점이, 집요하게, 한 지점의 포자 한 톨을 지우는 순간 동시에 미처 손 닿지 않은 다른 지점들에서는 수억 톨이 증식하는 중인, 불가능한 근절의 노동을 수행하며 나아가는, 시간의 끝없는 늘어남. 곰팡이의 우주론.

다시 사건의 한가운데로.

며칠에 걸쳐 주방 소제를 마치고 공부방 청소를 시작했다. 평소에 공부방을 청소할 때 나는 책꽂이 선반의 책을 일일이 들어내서 선반 앞쪽의 빈 부분뿐만 아니라 책이 놓인 자리 아래까지 다 닦는다. 마냥 시간이 걸려도 그래야만 양치 후 치실을 쓴 것처럼 개운하다. 곰팡이를 처음으로 발견한 장소가 공부방의 벽지였으므로 더더욱 그래야만 했다.

내게는 책꽂이가 아홉 개 있었다. 파리 생활을 마치고 서울로 돌아와 처음 거주한 집의 크기에 맞추어 최대한 설치할 수 있는 개수였는데, 당시 나는 결심했다, 앞으로 어떤 집에서 살게 되든 책꽂이를 여기서 더 많이 늘리지는 않으리라고. 살면서 아무 미련 없이, 가차 없이, 냉혹하게, 다량의 책을 버려본 적이 여러 번 있었으므로, 아홉 개면 충분했다. 2020년 여름에 거주하던 더 넓은 두 번째 집에서도 마찬가지였다.

창가 옆 벽에 세운 첫 번째 책꽂이에는 선반별로 외국어 교재, 서류철, 낭만주의 작품과 연구서, 발터 벤야민 관련서, 그 외 각종 인문학 원서, 복사물이 있었다.

자, 힘내서 다시 일을 시작해 볼까나!

첫 번째 선반부터 차례로 구석구석 먼지를 닦아냈다. 그러다 문득 낭만주의 선반의 장정본 원서들에 눈이 닿았다. 세상에나, 헝겊 겉표지의 각진 가장자리를 따라 희고, 푸르고, 노란 곰팡이가 조로록 피어 있었다. 그것의 색과 형태는 화장실이나 주방 관리를 소홀히 했을 때 이따금 생겨나는 까뭇까뭇한 일반적인 곰팡이 얼룩과 확연히 달랐다. 같은 선반에 꽂힌 괴테의 The Metamorphosis of Plants의 올 굵은 검정 헝겊 표지에 자잘하게 돋거나 달라붙은 희게 탈색된 섬유질 먼지와도 분명 달랐다.

이런 생명체는 처음 보는데.

피부에 돋은 소름을 다독거리며, 머릿속을 차갑게 식히고, 눈 감지 않으려 애쓰며, 책꽂이의 모든 책을 빠르게 훑어보았다. 헝겊 장정본뿐만 아니라 상당량의 다른 책에도 곰팡이가 점령해 있었다. 발터 벤야민 영어판은 양장본의 더스트 재킷을 들추니 표지 안쪽과 책등 속으로 곰팡이가 허옇게 잠식해 있었다. 곰팡이와 접촉하지 않으려, 손가락 끄트머리에 힘을 주어, 선반에서 단호하게 뽑아, 안 쓰는 쇼핑백에 당장 처넣었다. 벤야민 아래에 꽂힌 아비탈 로넬의 Stupidity는 더 끔찍하게 오염되었다. 벤야민과 로넬을 쇼핑백에 격리해 즉시 집 밖으로 버리면서 나는 곰팡이 때문에 처음으로 울었다. 철학자들의 아름다운 사유와 글이 곰팡이 따위 미물에 더럽혀지고 삭았기 때문이 아니었다. 책이야 공산품이니 또 사면 되는 거니까. 내 아까움과 애통함은 두 사람의 책에 내가 그은 색색의 밑줄과 여백의 메모 들을 향했다. 나는 내 어리석음을 떨치고 싶어, 로넬의 책을, 비밀스레, 홀로, 조금씩 소리 내 읽은 나날이 있는데, 이처럼 어리석은 방식으로 읽은 어리석음의 책을 곰팡이가. “불의 몫을 떼어주다(faire la part du feu)”라는 프랑스어 관용구가 있다. 불이 났을 때 가진 것을 모두 구할 수 없으므로 구할 수 있는 것만이라도 구하는 동안 불에 잡아먹히고 있는 것은 포기한다는 뜻이다. 불의 몫만 알았는데 곰팡이의 몫도 있더라. 어리석은 자가 난해한 것을 붙들고 애쓴 지난날의 징표를 곰팡이가 자기 몫으로 데려갔다. 내가 격리하고 상실해야 하는 것은 특정 학자의 특정 서적이 아니라 그 순정한 어리석음의 시간이었다.

어리석음에 울며 책을 내다 버리는 순간에도 비는 계속 흩뿌렸다. 곰팡이가 자기 몫을 왕성하게 요구하고 있었다.

* AI 학습 데이터 활용 금지

어리석음

출판사 | 문학동네

서사(서사)ㆍ기억ㆍ비평의 자리

출판사 | 길

윤경희

문학평론가. 비교문학 연구자. 한국예술종합학교 강사. 산문집 『그림자와 새벽』과 『분더카머』를 쓰고, 앤 카슨의 『녹스』를 비롯하여 그림책과 그래픽노블 여러 권을 번역했다.

![[윤경희 칼럼] 인 메디아스 레스 III (사건의 한가운데서 III)](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251022-e699c1eb.jpg)

![[인터뷰] 이희주 “이상한 당신들이 와서 쉴 수 있는 세계에서 늘 기다리고 있을게요.”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250918-cf01872f.jpg)

![[윤경희 칼럼] 인 메디아스 레스 Ⅰ (사건의 한가운데서 Ⅰ)](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250821-361c6026.jpg)

![[윤경희 칼럼] 돌의 맛을 보듯, 곰팡이](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250716-3463eea3.jpg)

![[리뷰] 우뚝 선 존재로서](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250314-8f0cacf6.png)