집에서 혼자 저녁을 먹으며 영상을 보는 게 낙이었던 적이 있다. 매일 누릴 수 있는 기쁨은 아녔고 야근이 없는, 일주일에 두어 번 정도였다. 정시에 퇴근하면 퇴근 버스 안에서 궁리했다. ‘오늘은 뭘 보면서 어떤 걸 먹을까.’ 고민 끝에 가장 많이 고른 메뉴는 떡볶이였고 볼거리는 <한국인의 밥상>이라는 티브이 프로그램이었다. 앉은 자리에서 창 밖을 내다보고 싶을 땐 그걸 틀어 놓곤 했다.

<한국인의 밥상>은 최불암 아저씨가 전국을 돌아다니며 음식 이야기를 들려주는 프로그램이다. 친구들에게 얘기하면 대게는 관심이 없었다. 누군가와 이것에 대해 떠들고 싶은데 다들 시큰둥한 반응이기에 “한국인의 밥상, 완전 근사한데…….”라고 혼잣말로 마무리 짓곤 했다.

이 프로그램은 음식을 이야기하지만 맛집을 소개하거나 조리법을 알려주지는 않는다. 등장하는 사람들이 시청자를 웃기거나 울리려고 애쓰지도 않는다. 그런 걸 무슨 재미로 보냐고 되물으면 이 에피소드를 설명했다.

젊은 여자가 시골에서 엄마와 농사를 짓고 있다. 아빠는 얼마 전에 사고로 세상을 떠났다. 여자는 도시에서 하던 일(그녀는 선생님이다.)을 쉬고 엄마를 돕기 위해 고향 집에 내려온 거다. 저녁으로 먹을 음식 재료를 손질하는 여자에게 피디가 묻는다. “시골에서 농사짓는 게 힘들어요? 아이들 가르치는 게 힘들어요?” 여자는 덤덤한 표정으로 “음, 애들 가르칠 때는 농사짓고 싶고 농사지을 때는 애들 가르치고 싶죠.”라고 답한다. 이럴 때, 나는 잠시 떡볶이오물거리기를 멈춰야 한다. 아버지없이 남은 가족들이 밥을 먹는 장면도 마찬가지다. 가족들이 둘러앉아 “아버지가 이걸 참 좋아하셨는데.” 하면 몇 사람이 고개를 끄덕거린다. 나도 모르게 고개를 위아래로 움직이고 있다.

여자와 그의 가족들도 어딘가에서 울 거다. 하지만 아빠가 좋아하던 음식이나 카메라 앞에서는 울지 않는다. 그 안에서 나오는 무심한 슬픔, 기쁨 혹은 아무 일도 일어나지 않을 것 같은 평온한 일상을 바라 보고 있으면 '저곳에 가서 저들이 먹는 것을 먹어 보고 싶다.'라는 생각이 들었다. 요란한 서울의 하루를 보낸 저녁에는 그런 걸 보며 어느 동네를 상상하는 일이 위안을 줬다.

이 프로그램이 주는 묵묵한 위로에 감동하기를 몇 번 반복하다가 주변 사람들에게 “우리, 이번 주말에 서울 밖에 놀러 가서 맛있는 거 먹자.”라고 메시지를 보내기 시작했다. 이전에는 오로지 비행기를 타는 여행에만 관심이 있었다. 휴가에 맞춰 끊어 놓은 비행기 표를 보며 몇 달을 버티는 건 희망이자 고문이었는데 그땐 국내여행을 ‘여행’이라 여기지 않았다. 차를 타고, 기차를 타고, 버스를 타고 떠날 수 있는 곳은 여행지라 부르기 아까웠다.

그래서일까. 터미널에서 낯선 도시로 향하는 차표를 사고 버스에 타면 긴 산책의 출발점에 서 있는 것 같았다. 어느 날엔 자가용, 어떤 날에는 기차를 타고 몇 번씩 서울을 떠나고 돌아오는 일을 반복했다. 집으로 돌아오며 내게 물은 적이 있다. ‘이건 여행일까? 산책일까?’ 고속도로에서 ‘서울시’라는 푯말을 보며 공항에서 느끼는 비슷한 기분을 느꼈기에 물어본 거다. 잠깐 고민했는데, 사실 여행인지 산책인지가 그렇게 중요하진 않았다. 떠난다는 거창한 느낌 없이 떠날 수 있는 즐거움을 알게 된 것이 기뻤을 뿐이다.

국내여행을 나설 때는 백팩에 잠옷이나 화장품, 카메라, 책 한 권 정도를 챙겨 집을 나선다. 휴게소에서 간단히 뭔가 사 먹고 한숨 자면 어딘가에 도착한다. 여유를 부리며 걷는다. 외국이라면 조급하고 아까울 법한 시간인데, 한국이다. 길을 잃을 걱정도 없고 아까울 만큼의 비용을 지불하지도 않았다. 발길이 닿는 대로 걷다 보면 모르는 단어가 없고 오히려 친숙한 것들이 눈에 띈다. 밭두렁에 앉아 이야기 나누는 할머니들의 얘기를 엿듣기도 하고, 버스정류장에 앉아 장기 두는 할아버지들 옆에 가만히 앉아있어 보기도 한다. 낡은 다방이나 호텔에 가보기도 하고, 어느 학교 운동장에 가서 어슬렁거릴 때도 있다. 익숙하지만 낯선 일이다. ‘서울에서 바쁜 시간을 보낼 때, 여기엔 이런 시간이 흐르고 있었구나.’ 느릿느릿 걷는다.

여행의 시작은 <한국인의 밥상>이었지만, 요즘은 그걸 잊고 한국 구석구석을 돌아다니는 일만 생각하고 있다. 주말이나 친구, 가족의 휴가 날이 오면 작은 가방을 짊어지고 어딘가로 향한다. 얼마 전에는 한국 지도도 하나 마련했다. 내 손바닥만 한 지도를 들여다보며 생소한 이름을 소리 내어 읽어본다. 생각보다 처음 읽어보는 이름이 많고, 그건 아직도 가야 할 마을이 많다는 얘기이기도 하다. 내년 이 맘에는 좀 더 아는 이름이 많아질 수 있으려나.

그러나 저는 <디스턴스>에서 구태여 배우에게 애드리브를 요구했습니다. 그들이 역할에 완전히 빠져서 분출하는 단 한 번의 대사나 움직임, 표정을 카메라에 담으려 했던 겁니다. 이 영화에서 몇 장면은 제가 원하는 대로 실현되었습니다.

이를테면 나쓰카와 유이 씨.

나쓰카와 씨에게 배역을 의뢰할 때, 그녀는 “각본에 쓰여 있지 않은 말을 한 적은 한 번도 없어요”라고 했습니다. “저는 이런 말투보다는 저런 말투가 더 말하기 쉽다는 식의 의견을 감독님께 전한 적은 있지만, 각본에 없는 말을 한다는 건 대체 뭘까요. 짐작이 안 가요. 하지만 흥미로우니까 해보고 싶어요”라며 간신히 받아들였습니다.

하지만 그녀는 실제로 현장에 들어가자 한마디도 하지 못했습니다. 배우 미팅 후 요요기하치만 신사에 다 함께 산책하러 가서 시험 삼아 촬영해 봤는데, 이세야가 말을 걸어도 묵묵부답이었습니다. 카메라를 끄자 “이세야, 부탁이니까 나한테 말 걸지 말아줘”라고 했습니다. 촬영이 시작되어도 마찬가지여서 부담감 때문에 위궤양에 걸렸습니다. (140-141쪽)

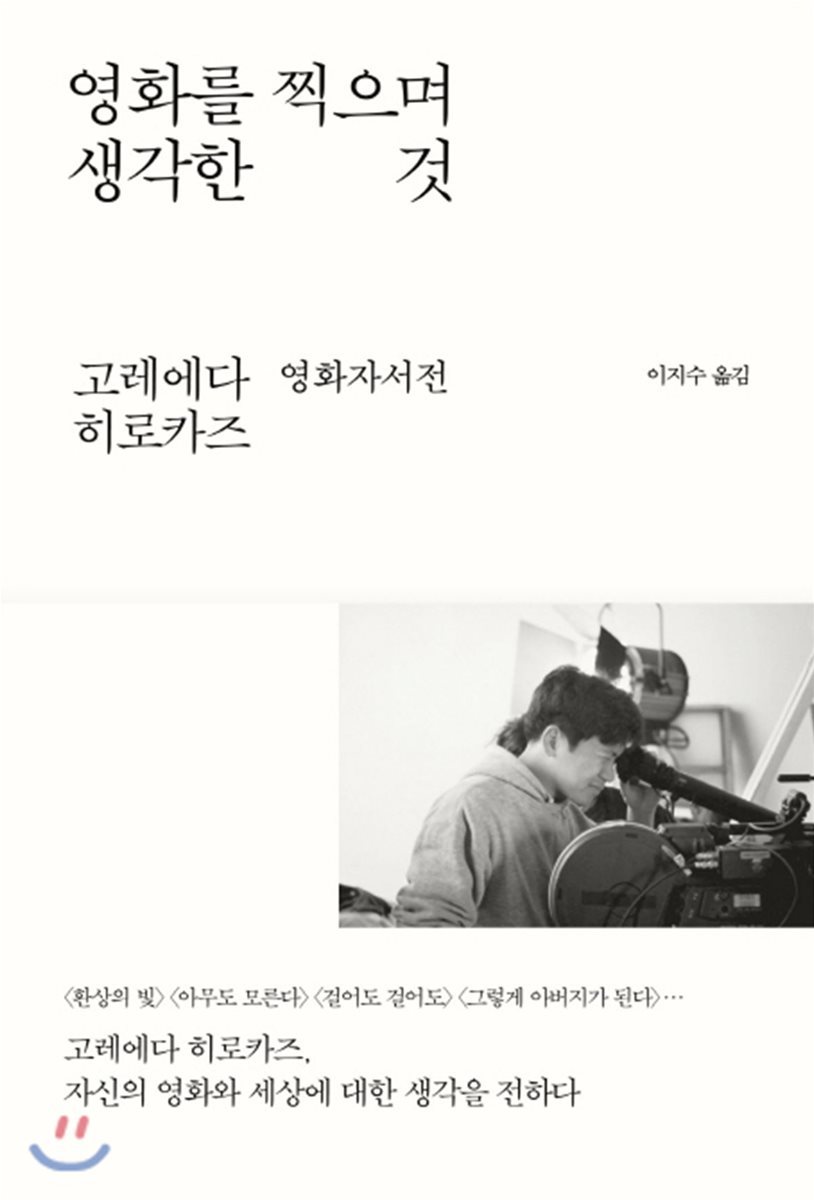

- 고레에다 히로카즈 『영화를 찍으며 생각한 것』 중에서

-

영화를 찍으며 생각한 것고레에다 히로카즈 저/이지수 역 | 바다출판사

자신이 영화를 찍으며 배우고 깨달은 것, 그리고 앞으로 작품을 계속해 가며 해결해야 할 과제들을 마치 자신의 영화처럼 인위적인 장치 없이 솔직담백한 태도와 목소리로 전한다.

영화를 찍으며 생각한 것

출판사 | 바다출판사

박선아(비주얼 에디터)

산문집 『20킬로그램의 삶』과 서간집 『어떤 이름에게』를 만들었다. 회사에서 비주얼 에디터로 일하고 있다.

![[김혜리 칼럼] 산책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251029-3b927abd.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 여행을 떠나요](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250702-9133ca15.jpg)

![[둘이서] 김사월X이훤 – 마지막 편지](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250131-bb9a96f0.jpg)

shbabo79

2020.08.04

사실 <한국인의 밥상>을 이렇게 멋지게 볼 수 있는 능력이 더 부럽습니다.

봄봄봄

2019.04.22