사랑에 빠진다는 게 내가 사라질 수 있다는 걸 깨닫는 것이라면, 이별을 한다는 건 조용하면서도 격렬한 물살을 따라 끝없이 떠내려가는 것이다. 당신이 돌아오기만을 기다리던 순간은 어느새 지나가버리고, ‘이별의 주체’가 된 우리는 이제 뗏목을 타고 당신을 통과하고 초과한 채로 어디인지도 모를 곳에 다다른다. 『이별의 푸가』 가 그리는 세상은 바로 그 끝에 있다. 꼼짝없이 남겨진 우리가 결국 다다르고야 마는 이별의 폐허다. 우리는 그 폐허의 현장을 산책한다. 길가에 피어난 꽃을 보기도 한다. 다만, 당신의 부재에 머무는 일만큼은 잊지 않는다. 우리는 울지 않고, 고백하지 않고, 시를 쓰지 않는다. 대신 당신의 부재가 당신보다도 더 구체적으로 느껴지는 순간을 경험한다. 당신이 옆에 없음에도, 당신과 함께하고, 당신의 부재 속에 머문다. 약속을 껴안듯이 희망을 껴안듯이 이별을 껴안는다. 우리는 이제 안다. 사랑이 끝나도, 그 사람은 오지 않아도, 이별의 계절은 결국 다시 온다는 걸. 우리는 본래 사랑의 주체가 아니라 이별의 주체라는 걸. 날마다 헤어지고 영원히 이별하는 우리에게 이보다 더 근사한 책이 있을까.

-

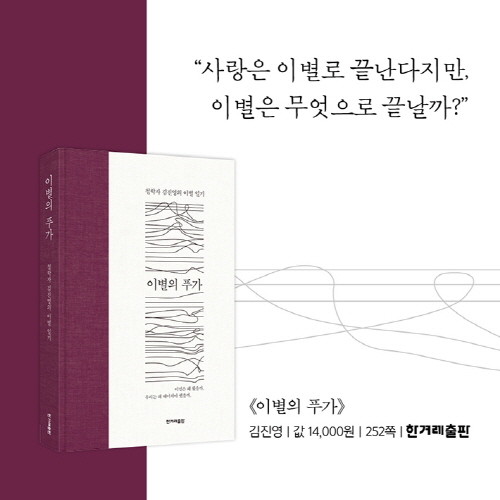

이별의 푸가김진영 저 | 한겨레출판

이별이 흘리는 슬픔과 외로움과 애태움과 아픔은 어느덧 침묵과 적요로 바뀌어서 “왜 이별해야 했을까?”라는 개인적인 질문에 “이별은 무엇인가?”라는 보편적인 고민을 더한다.

이별의 푸가

출판사 | 한겨레출판

출판사 제공

출판사에서 제공한 자료로 작성한 기사입니다. <채널예스>에만 보내주시는 자료를 토대로 합니다.

![[이상하고 아름다운 책] 우정 읽기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250930-c0b54c6c.jpg)

![[구구X리타] 야쿠자의 심장을 가진 여자 - 존엄을 위해 싸우는 마음에 대하여](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250527-ab0fd518.png)

![[김승일의 시 수업] 마지막 문장 슬프게 하기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250514-4fe25cbb.png)

![[송섬별 칼럼] · · · - - - · · ·](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250424-efbfaa92.png)

![[송섬별 칼럼] 걔가 개를 데리고 다니기만 했더라면](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250325-3397d7fe.png)