존 윌리엄스의 『스토너』는 한 인물의 출생에서 사망까지 일대기를 그린 소설이다. 주인공 윌리엄 스토너는 1891년 출생, 1956년 사망이니 60여 년 정도를 다루는 셈이다. 미주리 주립대학 영문과 교수이며, 실존인물은 아니다.

한 사람의 일생만으로 소설의 기승전결을 갖추기 위해서는 주인공에게 굴곡진 인생을 선물할 필요가 있다. 다행히도 대공황과 두 번의 세계대전이 스토너의 생에 함께 한다. 시대의 출렁임에 인생의 출렁임을 기대놓으면 그 자체로 소설의 역동적인 뼈대가 세워졌을 것이다. 하지만 작가는 쉬운 길을 가지 않았다. 소설은 독자들의 호평을 받기까지 오래 숨죽였다.

전쟁과 대공황을 비롯해 이 소설의 많은 사건들은 큰 긴장감이나 감정의 고조를 유발하지 않는다. 그 사건들이 인생을 출렁이게 만들기엔 부족했다기보다, 스토너라는 캐릭터가 사건을 수용하는 방식이 남달랐다. 그는 전쟁이 일어나 대학이 온통 술렁거려도 무심하다. "전쟁 때문에 대학의 일이 중단되"자 비로소 화가 난다. "1개월만에 이 결혼은 실패라는 걸 깨달았"지만 그는 한숨을 길게 내쉬는 사람이 아니다. 그의 감정은 매우 작은 폭으로 표현된다.

우리는 인생을 잘게 쪼개는 것에 익숙하다. 성공한 진학인지, 성공한 취업인지, 성공한 결혼인지, 성공한 재테크인지. 그리고 그 각각의 성패를 둘러싼 감정의 진폭이 크다. 훗날 돌아보면 정작 평생의 성패를 따질 만한 무엇은 아니었음에 열쩍다. 스토너는 세속적인 기준에서는 스스로 말하듯 "실패한 인생"을 살았다. 다들 매달리는 매순간의 과제들에 무심했기 때문일 것이다. 다만 죽는 날까지 일관되게 놓지 않았던 자신만의 '한가지'가 있었다. 그의 감정은 그 대목에서만 유독 고조된다. 우리의 인생이 잘게 여러 번 평가된다면, 그의 인생은 전 생애를 통으로 평가되어야 온당할 것이다. 다소 심심하다 느꼈던 소설인데, 생각하면 생각할수록 고개를 끄덕이게 되고, 약간의 존경심도 싹터오른다. MSG를 치지 않은 대신 천천히 깊게 배어나오는 감동이 분명 있는 인생이고 소설이다.

"때로는 안뜰 한복판에 서서 밤이 내려앉은 서늘한 잔디밭에서 불쑥 솟아오른 제시 홀 앞의 거대한 다섯 기둥을 바라보기도 했다. 그는 이 기둥들이 원래 대학의 주요 건물이었던 곳의 잔해임을 알고 있었다. 그 건물은 오래 전 화재로 무너졌다. 달빛 속에서 알몸을 드러낸 채 회색을 띤 은빛으로 빛나는 그 순수한 기둥들은 신전이 신을 상징하듯, 스토너 자신이 받아들인 삶의 방식을 상징하는 것 같았다."

스토너의 삶이 그렇듯 인생의 어떤 부분은 스러지고, 어떤 부분은 끝까지 살아남아 우리 자신을 상징할 것이다. 마지막까지 굳건히 지켜갈 우리 인생의 기둥은 무엇인지, 이 소설은 묻고 있다

-

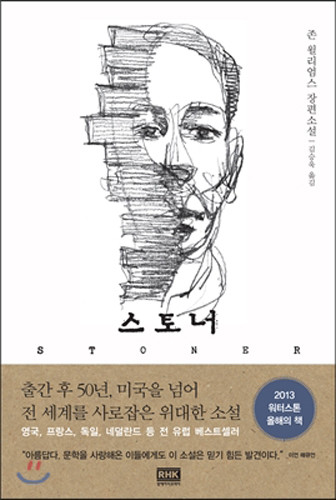

스토너 : 존 윌리엄스 장편소설존 윌리엄스 저/김승욱 역 | 알에이치코리아(RHK)

조용하고 절망적인 생에 관한 소박한 이야기, 그러나 50년의 시차를 지나 전 세계인의 마음을 사로잡은 위대한 이야기! 출간 후 50년, 미국을 넘어 전 세계를 사로잡은 위대한 소설,《스토너》 묵묵히 자신의 길을 걷고자 했던 한 남자의 삶이 시간과 공간을 넘어 지금 우리의 마음을 파고든다.

[관련 기사]

- 부유한 도시의 부유하는 사람들

- 나와 너, 그리고 이 넓고 넓은 세상

- 일은 언제나 직업보다 크다

- 인생의 터닝포인트를 준비하는 자세

스토너

출판사 | 알에이치코리아(RHK)

김성광

다행히도, 책 읽는 게 점점 더 좋습니다.

![[더뮤지컬] 2025년 뮤지컬 총결산①](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/12/20251201-e3e84446.jpg)

![[이다혜 칼럼] 원작으로부터 가장 멀리, 원작에 한없이 가까이](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251110-8236456d.jpg)

![[클래식] ‘상주음악가’를 아시나요?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250425-5cba9e9d.png)

rkem

2015.03.06