언스플래쉬

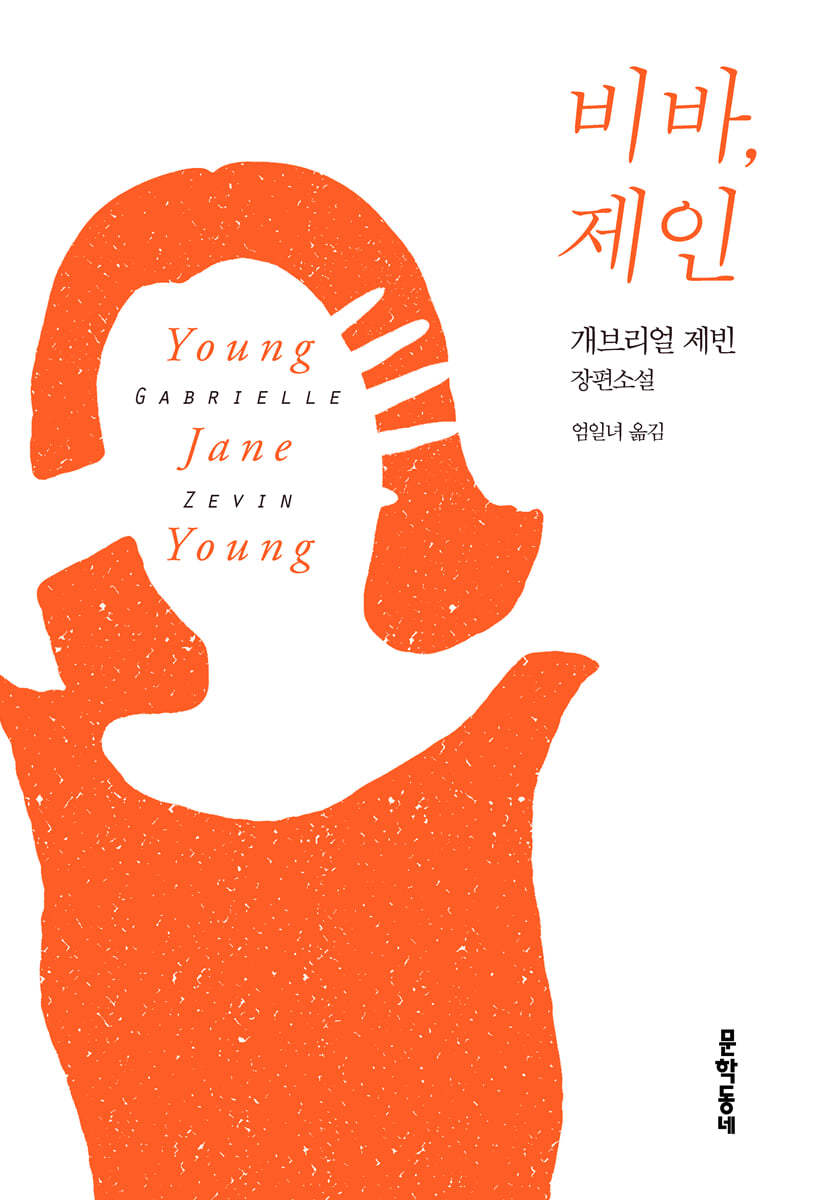

전혀 의식하지 못하고 있었다. 나 역시 마주 걸어오는 사람에게 ‘자연스럽게’ 길을 피해주는 쪽이었다. 실험(?)을 해본 건 『비바, 제인』 속 한 장면 때문이었다. 소설 속에서 루비는 웨딩플래너인 엄마 제인과 엄마 고객 프래니와 함께 팔짱을 끼고 걷는 중이었다. 세 사람이 나란히 대형을 유지한 채 걷기가 쉽지 않았다. 사람들이 지나가면 비켜주곤 했기 때문이다. 루비는 이렇게 말한다. “그거 알아요? 남자의 90%가 마주 걸어올 때 길을 비키지 않는데요. 어쨌든, 난 언제나 사람들이 오면 길을 비키는데, 지금 보니 프래니와 엄마도 그러네요. 근데 궁금해요. 내가 안 비키면 어떻게 될까요?”(142쪽)

|

|

그래서 프래니가 ‘어떻게 될지’ 실험을 해보기로 한다. 허리를 쭉 펴고 당당하게 걷기 시작한지 채 1분도 안 되어 비즈니스 정장 차림의 남자가 프래니를 마주보며 걸어왔다. 남자가 코앞 30cm까지 다가온 순간 결국 길을 비킨 건 프레니 쪽이었다. 루비는 울상 짓는 프래니를 위로했다. “세상엔 길을 비키는 사람이 몇 퍼센트는 있어야 할 거예요.” 길을 비키는 사람이 약한 건 아닐 거라고, 그저 다른 사람들이 무신경한 거라고 셋은 애써 서로를 위로한다.

소설 속 루비, 제인, 프래니 그리고 현실의 나는 왜 조심하거나 배려하는 사람이 됐을까. 우리가 생물학적으로 ‘여성’인 건 우연일까. 걸음마를 시작하면서부터 ‘조심하라’는 당부를 듣고 자랐다. 그 결과 내게 무슨 일이 생기면 그건 다 내가 조심하지 않아서 생긴 일이 됐다. 누가 뭐라고 하지 않아도 “나 때문일까” 먼저 자책했다. “좀 조심하지”라는 타인의 말에 담긴 염려를 모르지 않지만 그건 따져보면 ‘내 잘못’이라는 소리였다. 조심하고 또 조심해도 사고는 생겼고, 살아갈수록 ‘살아남았다’는 감각만 자꾸 선명해졌다. 그저 운이 좋아서라고 밖에는 설명할 수 없는 일들이 자꾸만 삶에 쌓였다. 강화길의 소설 『다른 사람』 (한겨레출판)을 읽다가 이 문장 앞에서 한참을 떠날 수 없었던 것도 그 때문이었다.

“우리는 여자애들이었다. 해도 되는 것보다 해서는 안 되는 것들을 더 많이 배운 여자애들. 된다는 말보다 안 된다는 말을 더 많이 듣고 자란 여자애들.”(126쪽)

2016년 5월17일 ‘강남역 사건’이 발생한 주에 휴가 중이었다. 밤늦게 인천공항에 도착했을 때 후배의 다정한 문자가 도착했다. “선배, 늦게 다니지 말아요.” 나는 이렇게 답했다. “아니야, 여자도 늦게 다닐 수 있고, 그래도 안전해야 한다고 계속 주장해야지. 우리가 숨으면 안 돼.” 그렇게 답하면서도 서울의 공기가 목을 조여 왔다.

대학시절 페미니즘을 만나면서 나는 나와 내 주변 여성들에게 벌어진 일에 대해 설명할 언어를 얻었다. 페미니즘은 내게 입이 되어주고 목소리가 되어주었다. 그러나 ‘안다’는 것은 기쁨만큼이나 외면하고 싶은 고통이었다. 페미니스트로 스스로를 ‘적당히’ 정체화하고 10년 넘게 살아온 나 역시 강남역 사건으로 많은 것이 변했다. 무엇보다 내 뒤에 오는 여성들이 나보다는 덜 울퉁불퉁한 길을 걷길 바라게 됐다. 그러려면 지금 내 몫으로 주어진 싸움을 피해서는 안 됐다.

『비바, 제인』 속 주인공 아비바 그로스먼은 사랑에 빠진다. “그 사람처럼 좋은 남자는 내 생에 두 번 다시 만나지 못할 거예요”(60쪽) 유복한 가정에서 자란 사랑받는 딸, 정치에 야망을 가진 이 똑똑한 20대 초반의 여성을 사로잡은 건 유력 대선후보로 점쳐지는 하원의원이었고, 유부남이었다. “성인남자라면 제 고추를 바지 속에 갈무리해두는 법을 알아야”(25쪽)하는 법이건만 도무지 그럴 생각이 없는 인간이기도 했다.

우리는 이 이야기가 어떻게 흘러갈지 충분히 예상할 수 있다. 스캔들이 밝혀지며 아비바는 회복할 수 없는 자리로 추락한다. “난 걸레고, 그건 무죄를 받아낼 수 없어.”(94쪽) 아비바는 학교를 다닐 수도, 새로운 직장을 구할 수도 없다. 이름을 바꾸고 부모를 떠난다. 아비바는 제인이 된다. 자신을 아는 사람이 없는 곳에서 딸 루비와 함께 이전과는 완전히 다른 삶을 시작해야 했다. 물론 같은 실수를 하고도 남자는 아무것도 잃지 않았다.

지역의 ‘큰 손’인 모건 부인은 어느 날 갑자기 자신의 동네로 흘러온 싱글맘 제인을 눈여겨본다. 몇 년간 지근거리에서 제인을 살핀 모건 부인은 그가 아비바임을 확신한다. 모건 부인은 ‘알면서’ 돕는다. 제인을 시장 후보로 만든다. 제인의 과거는 상대 후보에게 좋은 먹잇감이었다. 물론 모건 부인은 흔들리지 않는다. “과거 없는 사람도 있어? 누굴 죽였어? 애를 학대했어? 마약을 팔았나? 나는 사람들에게 판돈을 걸고, 특히 똑똑한 여자들한테 걸지. 이번은 제인의 입문용 선거야. 그 스캔들을 걷어치우는 용도지. 이번 선거에서 지면 또 나오면 돼. 좀 더 큰 선거에 도전할 거야.”(390쪽)

우리는 여자애들이 야망을 가질 때 세상이 어떤 방식으로 꺾어버리고 길들여왔는지 안다. 그 결과물이 바로 우리고 나니까. 나는 유력 정치인과 바람 난 적 없고, 과도한 사이버불링을 당한 적도 없지만 정도의 차이일 뿐 비슷한 일을 무수히 겪으며 깎여 나가고 작아졌다. 실수나 실패로 내 인생이 끝나는 게 아니라는 걸 깨닫는 데 너무 많은 시간을 허비했다. 『페미니즘을 팝니다』 의 저자 앤디 자이슬러는 성평등을 이렇게 정의한다. “성평등이란 단순히 여성의 지위를 높이는 것이 아니라 여성에게도 커다란 실패를 허용하는 것이다.”(170쪽) 시장 후보를 뽑는 투표장에 들어간 제인은 자신의 이름에 투표한다. 그 순간 제인은 20대의 자신, 아비바로부터 질문을 받는다.

“하나만 물어도 될까? 어떻게 그 스캔들을 극복했어?”

“수치스러워하기를 거부했어.”(295쪽)

그 문장을 읽은 이후 나는 또 한 번 달라졌다. 실패나 실수를 이전보다 덜 두려워하게 됐다. ‘내가 해도 될까’ ‘잘할 수 있을까’ ‘못 할 것 같아’라는 생각을 물리치는 데 저 문장만 한 부적이 없었기 때문이다. 장래희망도 생겼다. 모건 부인처럼 ‘같이 망해주는’ 사람이 되고 싶어졌다. 실패하고 실수해야 잘하는 방법도 알 수 있게 된다고, 두렵다면 함께 망해주겠다고, 그러니 우리 더는 조심하지 말자고 손 내밀 수 있는 사람. 그렇게 나이 먹는다면 뒤에 오는 여성들에게 지금보다는 조금 덜 미안할 것 같다.

비바, 제인

출판사 | 루페

장일호(시사IN 기자)

부끄럽지 않은 글을 쓰고 싶지만, 뜻대로 되지 않아 자주 ‘이상한 수치심’을 느낀다.

![[리뷰] 다른 대화는 가능하다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251111-04afdf49.jpg)

![[더뮤지컬] <외쳐, 조선!> 박정혁, 30퍼센트의 성장](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250805-af51576f.jpg)

![[리뷰] 여성들의 로맨틱한 성장기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250729-26ddf5f5.jpg)

![[여성의 날] 딕테를 읽는 풍경 – 종이잡지클럽, 차방책방](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250306-53a93dfe.jpg)

쭈꾸미

2018.11.07

다른 한 손은 뒤로 내밀어야겠어요.

이번 글도 잘 읽었습니다. 감사합니다.