2020년 1월 10일 나는 발리에서 서울로 들어왔고, 18일 인천공항을 통해 뉴욕으로 돌아갔다. 그로부터 이틀 후인 20일 한국에서 첫 코로나 확진자가 발생했다.

1월 말, 2월엔 전시 준비에 바빴다. 중국에서 생긴 바이러스가 뉴욕까지 올까 싶었다. 4월 초 첼시의 새로운 공간에서 그렉 콜슨의 개인전을 오픈할 예정이었고, 독일과 LA에 있는 그의 작품 배송을 준비하는 등 각종 전시 관련 업무들을 진행하고 있었다. 2월 중순이 지나자 한국의 코로나 상황이 심각해지더니, 3월 1일엔 뉴욕주에서 첫 코로나 환자가 발생했다. 3월 7일 뉴욕 주지사 앤드루 쿠오모가 비상사태를 선포했고, 나는 10일 전시의 무기한 연기를 결정했다. 15일 뉴욕시의 모든 학교가 문을 닫았고, 사람들은 화장실 휴지, 고기 등 사재기를 시작했다. 20일 뉴욕주는 슈퍼마켓, 병원 등 필수 시설을 제외한 모든 사업체, 상점과 음식점이 문을 닫는 록다운에 돌입했다.

2020년 3월 캘린더를 열어보면 나는 18일부터 하루 16~18시간 간헐적 단식에 들어갔다. 뉴스에서 사람들이 사재기를 하는 것을 보며 본능적으로 덜 먹어야겠다는 생각을 한 것 같다. 모든 음식점과 상점, 매일 들락거리던 서점과 카페마저 문을 닫자 처음 느껴보는 종류의 충격을 받았다. 이 전염병이 나에게 어떤 위협일지 정확한 사태를 파악할 수 없었지만, 난 동물적인 불안을 느꼈다. 나의 신체 안전에 대한 위기감이었다.

정신을 차리고 생각하면 오히려 잘된 일일 수도 있었다. 12월, 1월에 발리에서 지내며 기획한 책이 있었고, 에세이 몇 개를 시작해놓았던 터라, 전시가 취소되고 사람도 못 만나니 집에 앉아 책이나 쓰면 될 일이었다. 하지만 생각대로 되지 않았다. 머지않아 큰 재앙이 일어날 것만 같고, 내가 쓰는 글이 이 와중에 무슨 의미가 있을까 싶고, 집중이 되지 않았다. 뉴스를 보다 답답해서 서성대기 일쑤였고, 하루에도 몇 번씩 청소를 했다. 가만히 앉아 있는 시간이 점차 줄더니 하루 종일 앉아 있는 시간이 거의 없어지게 되었다. 카프카의 『변신』에서 그레고르가 벌레로 변하듯 나는 불안 속에 움직이는 한 마리 짐승이나 원시인이 되어가는 기분이었다.

결국 내 일과는 굶기와 움직이기로 수렴되었다. 단식을 오래 할 수 있는 식단으로 바꾸고, 하루 16시간에서 24시간까지 단식을 했고, 매일 장을 봐서 한 끼 또는 두 끼를 직접 만들어 먹었다. 운동선수의 몸놀림을 상상하며 잽싸게 뛰어나갔고 지칠 때까지 운동했다. 아침엔 만 보씩 걷고 오후엔 근육운동을 했다. 답답하면 2만 보씩 걸을 때도 있었다. 근육운동은 요일에 따라 부위별로 스케줄을 짰다. 4월 초에는 맨해튼에 걸어가 보았다. 윌리엄스버그 다리를 건너 로어이스트사이드를 지나 메디슨 스퀘어 공원까지 걸었다. 무서웠지만, SF 영화에서나 나올 법한 텅 비고 스산한 뉴욕시의 광경을 증인처럼 눈에 담아두었다. 5, 6월에는 걷는 양이 늘어났다. 공원의 트랙을 한 시간쯤 돌다 차량 통행을 막아놓은 베리스트리트를 걸어 죽 내려갔다 올라오곤 했다. 일부러 멀리 가서 필요한 식료품을 샀다. 차차 사람들이 조심스럽게 만나기 시작했고, 어쩌다 사람을 만날 때는 공원에서 만났다. 그리고 같이 걸었다. 지하철을 타지 않고 동네를 걸어 다녔기에 하루 종일 걷는 날도 있었다. 걷고 걷고 또 걸었다.

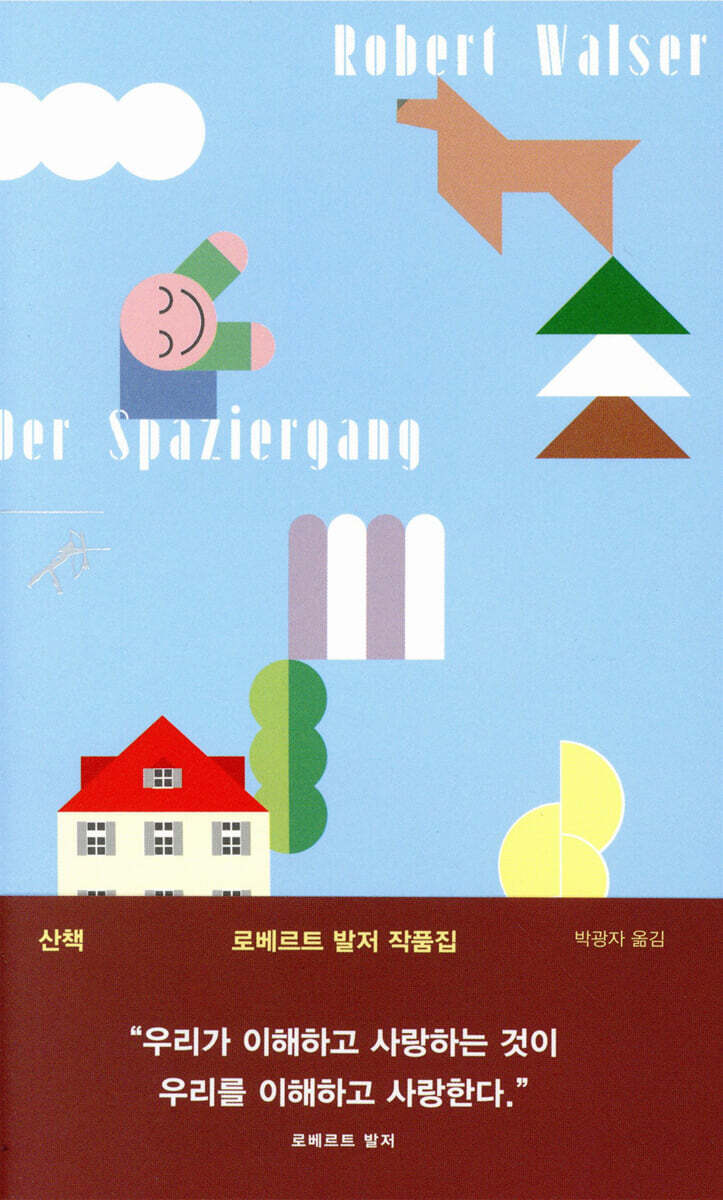

산책하다 죽은 작가 로베르트 발저는 『산책』이라는 책에서 이렇게 말한다. “걸을 때는 이 세상 모든 것, 가장 미미한 것들까지도 지대한 애정과 관심을 갖고 살피고 관찰해야 한다. 작은 아이일 수도 있고, 개, 파리, 나비, 참새, 벌레, 꽃, 사람, 집, 나무, 울타리, 달팽이, 생쥐, 구름, 언덕, 나뭇잎, 또는 착하고 예쁜 어린애의 서투른 첫 손글씨가 쓰인, 아쉽게 버려진 종잇조각까지도 말이다.”

뉴욕에서 고립되었던 5개월 동안 내가 산책자의 의무를 다했는지는 모르겠다. 하지만 내 머릿속은 산책길 벚나무에 꽃이 피고 또 지던 장면, 매일 걷던 매캐런 공원의 붉은 트랙, 공원 스프링클러에서 물을 맞던 아이들, 기대앉고 때로 매달리던, 가지가 수평으로 뻗어 있던 커다란 나무, 한동안 매일같이 걸어가 사진을 찍던 윌리엄스버그 브리지, 그 뒤로 장관처럼 펼쳐지던 하늘?, 이런 장면들로 가득 차 있다. 산소 이외에 내가 호흡하던 대상들. 끝도 없이 걸으며 폐 속 깊게 들이켜던 파란 하늘은 당시 내가 살아 있던, 또는 사라지던 방식이었다.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

박상미(작가, 번역가)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

이혜련(아더스튜디오)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[불안과 위로 특집] 계속해서 다음 일만 생각하는 거야 - 어크로스 김형보 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/6/f/9/8/6f98397fd674b9d1e35d03e41fd0ba01.jpg)

![[식탁 위의 중국사] 한 상 가득 펼쳐진 오천 년 미식의 역사 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/5/3/5/a/535a4dfbea87420293adf41386d2acfa.jpg)

![[리비우스 로마사 ] “이 책을 읽지 않고 로마사를 말할 수 없다.” | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/b/7/2/6/b726a1a0b8a6c2a36ee3a803e24adef5.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 잘 가 2024년, 어서 와 2025년!](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/11/20241127-077b2057.jpg)

![10월 3주 채널예스 선정 신간 [가정살림/어린이]](https://image.yes24.com/images/chyes24/b/0/0/d/b00dfa4a009f8f91a3d3f53b118b3dc6.jpg)

![[Do You Know? 박상영] 청춘의 고민에 유머 한 스푼](https://image.yes24.com/images/chyes24/e/d/a/b/edabd824d874cee47355ae18f4a5db57.jpg)