언스플래쉬

언스플래쉬

40년 된 교자상이 사라졌다. 집안의 행사 때마다 나오던 물건이었다. 사라진 교자상에서 내 자리는 상의 맨 끝, 모서리였다. 온 가족이 모인 자리에서 밥상은 서열의 장소였고, 그 높고 낮음은 나이와 성별 그리고 성씨로 결정됐다. 집 안의 남자들이 가만히 앉아서 밥을 먹을 때, 성(sex)과 성씨(last name)가 다른 어머니들은 뜨거운 밥그릇과 국그릇을 맨손으로 날랐다. 교자상 가운데를 차지한 남자들은 그런 어머니들의 노고를 보며 사랑과 존경, 안쓰러운 마음을 느꼈을 테지만, 나는 땀을 뻘뻘 흘리는 내 엄마의 삶이 내 몫이 될 수도 있다는 생각에 몸서리를 쳤다. 교자상 끄트머리 자리는 내 삶의 방향 하나를 결정했다. 나는 희생하는 어머니는 되지 않겠다고 다짐했다.

어머니라는 단어는 내게 늘 혼란을 안겨줬다. 내 엄마를 사랑하는 것과는 별개로, ‘그것이 엄마가 되는 길이야’라며 사회가 여성에게 요구하는 수많은 것들이 내게는 불가능한 일처럼 느껴졌다. 모성애를 강요하는 세상에서 모성애를 칭송하는 글을 만나면, 교자상 가운데에 앉아 있는 기분이 들었다. 한때 문학 작품 속 여성은 늘 어머니 혹은 성적 대상으로 그려졌고, 나는 남성적 판타지에 서정을 입은 작품들을 읽으며 감탄과 질투와 수치심을 동시에 느꼈다. 내 입장에서는 모두 이국의 언어이지 않았겠는가. 피상적으로 이해할 수 있으나 속뜻은 알 수 없는, 나를 벙어리로 만드는 언어.

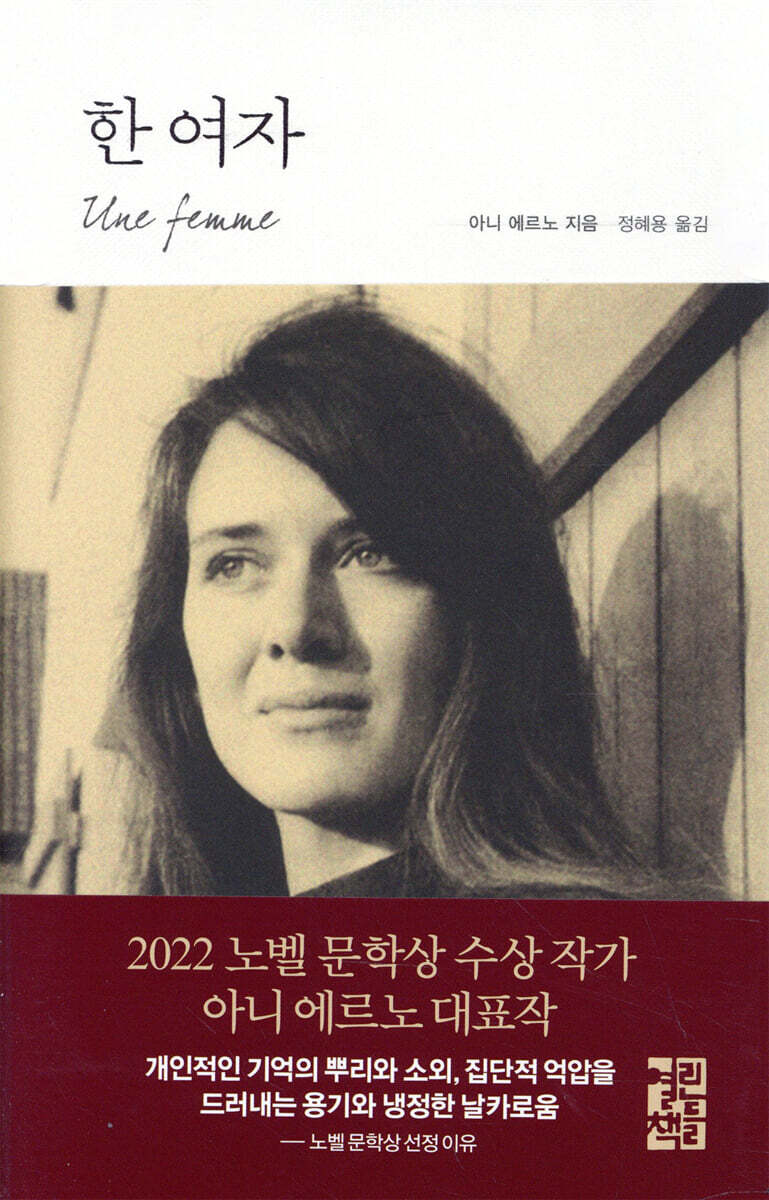

서른 살 즈음에 한 작가의 글을 만났다. 그녀의 글 속의 어머니는 카페 겸 식료품점에서 커피와 술과 식료품을 파는, 사춘기 소녀의 수치와 증오와 애정의 대상이었던, “그때 그 시절의 한 여자”였다. 어머니를 향한 어떤 꾸밈도 칭송도 없는 그의 글(아니 에르노, 『한 여자』)을 처음 읽었던 날, 나는 마음을 들킨 것 같아 얼굴이 붉어졌다. 죄책감과 해방감을 느꼈다. 그것은 타인이 기록한 나의 언어였다.

우연인지 운명인지 그 작가의 글을 옮기게 됐다. 화자가 자신의 삶을 바탕으로 한 여성의 역사를, 세월을 그린 작품이었다. 작가는 어느 인터뷰에서 “나는 판단하지 않는다, 나는 어떤 것들을 통과한다”라고 말했는데, 나 역시 책을 옮기는 동안 한 여성의 생을 통과하며, 그 생의 일부인 모성을 만났다. 아이를 안고 내적, 외적 혼란을 겪는 여성의 적나라한 언어는 내게 결점 없는 ‘모성’보다 훨씬 더 구체적으로 느껴졌다. 여성은 어머니 그 자체가 아니라, 아이를 만나면서 매 순간 어머니로 구체화되어 간다는 사실을, 어머니란 존재 역시 과정에 있음을 알게 됐다. 그리고 그것은 내게 엄마의 삶을 다시 보게 하는 전환점이 되어 주었다.

글을 쓰고, 옮기면서부터 ‘어머니’라는 단어가 내게 자꾸 돌아온다. ‘나’로 출발하는 이야기들 속에서 어머니라는 근원으로 돌아가는 행위는 당연한 일이겠지만, 나의 회귀는 감정적, 정신적 분리를 목적에 두고 있다. 내 엄마의 삶을 쓸수록 그 삶이 교자상을 맴도는 일이 전부가 아님을 깨닫는다. 나는 쓰는 행위를 통해 엄마에게 개별성과 고유성을 돌려주고, 그렇게 사회가 요구하는 모성이라는 허구에서 벗어난다.

40년 만에 그 낡은 교자상을 없앤 것은 엄마였다. 할머니가 돌아가시고, 물론 숟가락 한 번 놓아본 적 없었던 사람들은 아무 말도 하지 못했다. 엄마가 상을 내다 버린 날, 나는 그 상의 주인이 가운데 앉아 있던 사람들이 아닌 상을 차리고 치웠던 엄마였음을 깨달았다.

오랫동안 교자상의 질서가 바뀌지 않을 것이라고 믿었던 나는 이제 엄마를 통해 전복된 밥상의 가능성을 본다. 가만히 앉아서가 아니라, 끄트머리에서 웅크린 채로 화를 내는 게 다가 아니라, 바꾸고자 하는 그것을 집요한 시선과 관심으로 바라보고, 돌보고, 움직여야 한다는 것을 배운다.

에이드리언 리치는 “사적이고 때로는 고통스러운 경험을 기꺼이 공유해야만 여성들이 진실로 우리 것이 될 수 있는 세상을 집단으로 묘사할 수 있다”라고 말했고, 나는 이러한 경험의 공유가 세상의 모든 교자상 끄트머리에 앉은 사람들을 향한 초대이며, 그것이야 말로 자신들의 이야기를 꺼내는 사람들의 바람이라 믿고 있다.

지금 내 앞에는 또 다른 낡은 상이 놓여 있고, 나는 이제 이 상을 뒤엎는 방법을 알고 있다. 세심하게 돌볼 것이다, 정확하게 말할 것이다, 날카롭게 쓸 것이다. 내 자리를 스스로 찾을 때까지.

*신유진 파리의 오래된 극장을 돌아다니며 언어를 배웠다. 산문집 『열다섯 번의 낮』, 『열다섯 번의 밤』,『몽 카페』를 썼고, 아니 에르노의 소설 등을 번역했다. |

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

신유진(작가, 번역가)

파리의 오래된 극장을 돌아다니며 언어를 배웠다. 산문집 『열다섯 번의 낮』, 『열다섯 번의 밤』,『몽 카페』를 썼고, 아니 에르노의 소설 등을 번역했다.

![[신유진의 글쓰는 식탁] 작은 성공의 기록 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/6/b/c/2/6bc2461a772f10842aeef43236f41121.jpg)

![[예스24 소설/시 MD 김소정 추천] 슬픔에 기꺼이 다가가는 용기 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/4/b/0/a/4b0a2d5dc29df0c657b2173807b1af1c.jpg)

![[양다솔의 적당한 실례] 제물 바치기 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/e/b/f/d/ebfd88ada307f3ebd47c54d16d8a9cf6.jpg)

![[서점 직원의 선택] 서점 매니저가 추천하는 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251128-db2868f9.jpg)

![[리뷰] 몸보다 오래 살아남은 기억에 관해](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250709-2d5391b0.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 독서하고 싶은 공간 만들기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250226-346177ac.png)

springspringkim

2022.03.03