ⓒ Fantagaphics Books

서울의 한 공원에서는 이제 바둑과 장기를 둘 수 없게 된다고 한다. “장이요”와 “멍이요”를 이제는 더 들을 수 없게 되었다. 그런 말을 나 자신이 발음하거나 반대로 대상이 되어 들어본 적도 없는데, 어쩐지 하나의 시대가 끝난 것 같아 아쉬웠다. 꼭 낯선 곳을 여행하는 것처럼 이방인의 감각을 부여해 주던 그러한 소음들. 그 낯섦은 그들로서는 전혀 지니거나 느낄 수 없는 것으로, 온전히 행인이자 이방인인 나에게 주어지는 특전이었다.

피크닉을 하거나 조깅을 하거나 산책을 하는 이들과는 전혀 무관한 사람들이 공원을 점유하는 시간. 그러니까 대부분의 사람은 진작 공원을 떠났으나, 공원을 터전으로 삼는 사람들의 무대는 이제부터라는 듯한 오후, 그런 초저녁에는 장기판을 마주하고 두 남자가 앉아 있기 마련이다. 때로는 세 사람이, 때로는 네다섯 사람이 앉아 있어서 아주 잠깐 스쳐 지나가는 정도로는 누가 플레이어인지 파악하기 어렵다. 그런 노인들의 카리스마 혹은 창백한 무표정. 주변에 듬성듬성 모인 구경꾼의 흥미로워하거나 지친 기색.(그들은 어떠한 기색이든 숨기지 않는다.) 그 모두를, 결코 뚫어져라는 아니게, 결코 눈을 반짝이면서는 아니게, 멀찍이서 지나치는 나. 나는 그들과 ‘우리’ 될 일은 없겠다고 생각하며 그곳을 지나가곤 했다. 그들의 실력과 습관을 파악하거나 관찰할 기회가 나의 미래에는 없으리라 생각하며.

그러나, 그렇기 때문에, 나는 그들을 지나치고서도 한참을 그들에 관하여 생각하곤 했다. 그들이 맛보았을 숱한 패배의 개수. 그들이 이따금 느꼈을 승리의 환희. 어떤 날의 환희는 새로운 도전자가 나왔을 때, 나에게 매일 지던 상대가 덤빌 때, 주어진 기특함과 보람이었을지도 모른다. 구경꾼들에게도 이야기는 많다. 그들이 구경하는 동안, 그들의 가족은 식사를 만들며 그들을 기다렸을 것이다. 식사 만들어줄 식구가 없어서, 그래야 하는 식구가 오늘은 자신보다 더 늦어서, 그들은 오 분만 더, 십 분만 더 하면서 이 게임을 지켜보았는지도 모른다. 구경꾼이 부주의하게 뱉은 훈수가 한 사람의 통쾌한 복수를 가능케 하고, 그날은 굉장한 승리의 밤이 되었을지도 모른다. 방금 그 게임은 몇 수 만에 끝난 것일까. 승리에 결정적이었던 한 방은 어떤 수였을까. 상대는 그 위력을 언제 짐작했을까. 뒤통수를 얻어맞은 것 같았을까. 아니면 아차 싶었을까. 아차 싶었을 때는 이미 너무 뒤늦어버렸던 걸까. 승리자는 승리를 확신한 순간에 웃었을까. 웃었다면 얼마나 통쾌하게? 그저 보일락 말락 하는 미소에 그쳤으려나.

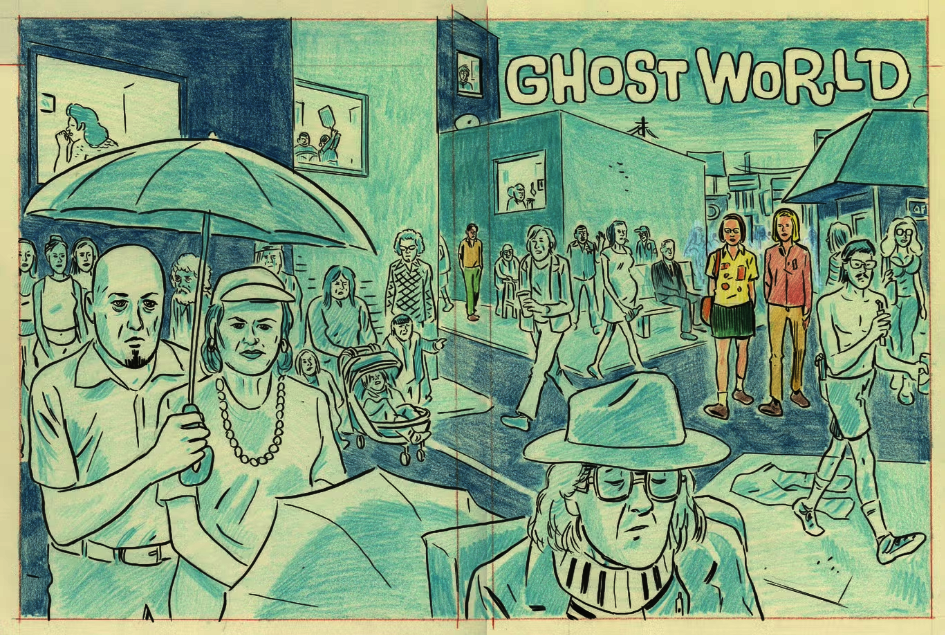

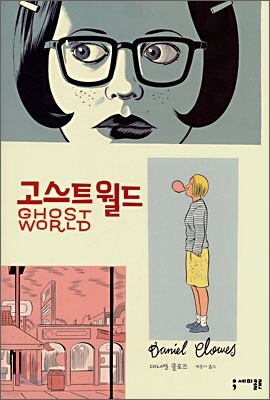

Ghost World. 미국의 언더그라운드 만화가 대니얼 클로즈는 시카고 빈민가에서 이렇게 써진 낙서를 보았고, 동명의 작품을 발표(1995-1997)했다. 고스트 월드. 나는 왜인지 아까 말한 그 공원을 지날 때마다 이 낱말을 떠올리곤 했다. 시카고에 가본 적 없는 내가, 서울에서 우리말로 번역된 언더그라운드 만화를 읽던 2000년대 후반(2007년 우리말로 번역되었다.)의 거리가 떠오른다.

나는 이 만화의 주인공들보다 몇 살 더 먹은 채로 책을 처음 읽었다. 친구 몇에게 사줄 정도로 그 책을 좋아했던 것 같다. 그리고 그 책을 몇 번이나 잃어버리고 잊어버려서 나 역시도 몇 권이나 사서 가지고 있었다. 훌륭하거나 탁월하다고 생각한 건 아니었다. 오히려 그 반대랄까. 정교한 흑백만화책조차 되지 못한 것 같은 그 우중충한 녹색(이 색상이 배경도 글씨도 음영도 담당한다.) 만화책을 보면, 어쩐지 애틋한 감정이 일었다. 슈퍼에서 싸구려 꽃을 사다가 자기 마누라 갖다주려는 듯 보이는 조그만 할아버지(55쪽 하단)나 “못생겼는데도 서로를 끔찍이 사랑하는 커플”(25쪽 하단)을 길에서 발견했을 때처럼, 귀여워하는 마음과 사랑스러워하는 마음이 만들어졌다.

『고스트 월드』는 10대의 끄트머리에서 여기저기 ghost world라는 낙서 가득한 길거리를 배회하는 소녀의 이야기다. 그 소녀는 동네를, 거리를, 거기 있는 사람들을 관찰한다. 그가 관찰하는 동안, 거리의 행인은, 카페의 웨이터는, 교정의 교사는, 소파 위의 아버지는 부지런히 기록된다. 그의 눈에는 버스 기다리는 승객도 한 명 나온다. 익명의 누구이지만, ‘노먼’이라는 어엿한 이름도 붙여주었다. 노선이 바뀌고 나서는 버스가 안 다닌 지 수년째인 정류장에, 늘 대기 중인 승객이 있는 것이다. 정확히는 예비 승객이. 카우보이 모자를 쓴 중년이 다리를 꼰 채 앉아서 하염없이 버스를 기다린다.

이 책을 처음 읽었을 땐 꽤 문어적인 번역투가 10대가 쓰기에는 딱딱하고 무거워 보였다. 그러다 오랜만에 이 책을 읽으니 이 번역문 역시 가벼워 보이려는 의도가 느껴진다. 이제는 쓰지 않는 한국의 은어도 여럿 남아 있다. 나의 고스트월드. 그곳은 장소가 아니라 시간인가 보다. 거기에는 장기판이 벌어지고, 내게 어느 순간 익숙해진 소음이 끊이지 않는다. 그러나 그곳은 없어질 예정이라고 하고, 그래서 난 그리워하는 마음도 잠깐 가져본다. 어떤 사람들에게 그곳은 사라지지 않을 것이다. 그래서 난 다시 괜찮아지기도 한다. 괜찮아진 나는 이 만화책 없이도 다시 수년을 살아갈 것이다. 그러다가 노선이 변한 걸 알면서도, 갈 필요가 없는 곳에 다시 들러보고 싶어진 어느 날의 버스기사가 되어서 고스트월드를 방문하겠지. 노먼과 이니드를 싣고 갔던 그 기사처럼 말이다.

* AI 학습 데이터 활용 금지

고스트 월드

출판사 | 세미콜론

김미래

대학에서 문학을 공부한 후 2010년 문학교과서 만드는 일로 경력을 시작했고, 해외문학 전집을 꾸리는 팀에서 일하면서 새로운 총서를 기획해 선보였다. 책을 둘러싼 색다른 환경을 탐험하고 싶어져 크라우드펀딩 플랫폼의 출판 분야에서 매니저로 지냈고, 현재 다양한 교실에서 글쓰기와 출판을 가르친다. 출판사뿐만 아니라 출판사 아닌 곳에서도 교정·교열을 본다. 편집자는 일정한 방침 아래 여러 재료를 모아 책을 만드는 사람이다. 다만 방침을 만들고 따르는 일에 힘쓰면서도, 방침으로 포섭되지 않는 것의 생명력을 소홀히 여기지 않으려고 한다. 직접 레이블(쪽프레스)을 만들어 한 쪽도 책이 될 수 있음을 보여 주는 낱장책을 소개한 것도, 스펙트럼오브젝트에 소속되어 창작 활동을 지속해 온 것도 그러한 노력의 일환이다. 창작자, 기획자, 교육자 등 복수의 정체성을 경유하면서도 이 모든 것은 편집이므로 스스로를 한 우물 파는 사람이라 자부한다.

![[추천핑] 어쩔 수 없이 밀려남에 고하다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250919-727bd620.jpg)

![[김해인의 만화절경] T만화 VS F만화](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250908-36672f83.jpg)

![[김미래의 만화절경] 몸과 몸뚱이와 몸짓](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250825-17ec346e.jpg)

![[큐레이션] 사랑을 들려주는 동화](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250708-0e176043.jpg)

![[Read with me] 강동원 “세상에 없는 이야기를 좋아해요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241206-50501154.jpg)

qheka1031

2025.09.22

이렇게 가끔 이 만화를 좋아하는 사람이 나타나면 너무 너무 좋아요.. 좋은 글 감사합니다ㅎㅎ