번역과 통역은 전혀 다른 분야이지만, 문학 행사에서 순차 통역을 할 수 있는 번역가가 흔치 않아 관련 일이 자주 들어오는 편이다. 중문학을 전공한 중국 문학 번역가이자 작가(아시아를 제외하면, 중문과 출신 중국 문학 번역가가 생각보다 많지 않다)라는 이중 신분 덕분에 중국 도서전이나 문학 행사에도 꾸준히 초청받는 편이고. 그런데 작년부터 ‘한국인’인 내게 건네는 질문이나 꺼내는 화제, 혹은 통역해야 하는 질문과 답변의 양상이 좀 달라졌다. 예전에는 (한국인인 나를 고려해) 일종의 스몰토크로서 케이팝이나 한국 영화를 주로 논했다면, 요즘에는 한국 문학과 한국 작가를 논하기 때문이다. 그것도 스몰토크가 아니라 아주 본격적인 대화로.

그중에서도 자주 언급되는 말이 하나 있으니, 바로 ‘한녀 문학(韓女文學)’이다. 솔직히 말해서 한국어로는 한 번도 들어본 적이 없었던 표현이었다. (‘한녀’라는 말은 ‘한남’의 대립어로 쓰이는 듯했는데, 가부장제에 적극적으로 맞서며 투쟁하고 크게 목소리를 내는 싸움꾼 같은 느낌이었다.) 한국 여성 문학의 줄임말인 한녀 문학은 근래 중국에서 한국 문학을 대표하는 문학으로 자리를 잡은 것 같다. 심지어 한국 문학하면 다들 한녀 문학을 떠올린달까.

이러한 변화는 인터뷰나 문학 행사 등에서도 찾아볼 수 있었다.

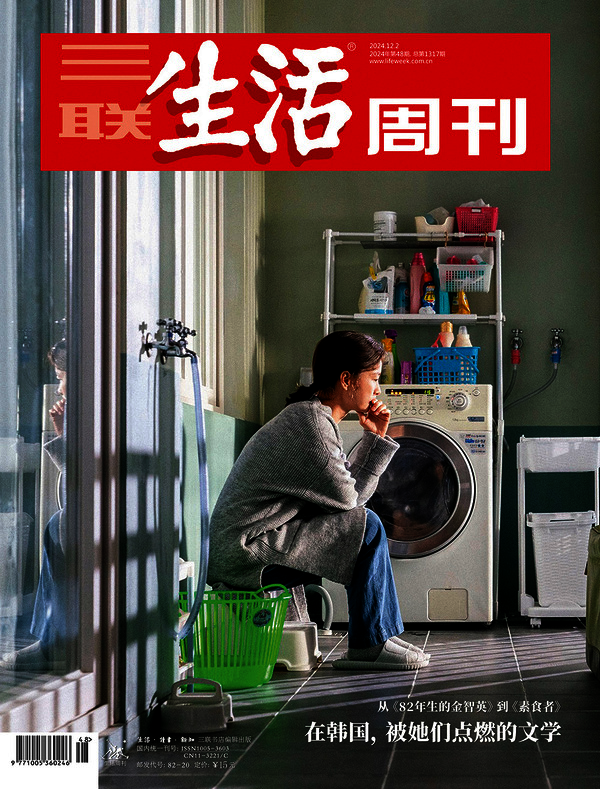

산롄생활주간 2024년 12월 2일 제1317호

산롄생활주간 2024년 12월 2일 제1317호

작년 12월에는 산롄(三聯) 생활주간이 “『82년생 김지영』에서 『채식주의자』까지 한국에서 그녀들이 불붙인 문학”이라는 소제목으로 한녀 문학 특집 기사를 보도했다. 여성 작가, 여성 편집자, 여성 연구자 등 다양한 이들을 인터뷰했는데(당시 내가 맡았던 통역의 인터뷰이는 김초엽 작가와 최지인 편집자였다.) 그중에서도 편집자 인터뷰가 아주 흥미로웠다. 작가에게는 작품 혹은 창작에 대해 물어보았다면, 편집자에게는 훨씬 더 거시적인 질문을 했기 때문이었다. 당시 특집 기사를 준비했던 에디터는 페미니즘이라는 맥락으로 한국 문학의 계보와 그 양상을, 더 나아가서는 한국 사회를 그려보고 싶어 했다. 질문지를 받은 나와 편집자가 이런 질문들을 관련 분야를 연구하는 학자가 아닌 이가 답을 해도 되는 거냐며 함께 고민했을 정도였다.

올해 한중 양국에서 동시 출간되었던 한중 여성 SF 앤솔로지 『다시, 몸으로』의 출간 행사 때도 비슷한 인상을 받았다. 한국에서는 한중 합작이라는 점과 드림팀 라인업으로 화제가 되었지만, 중국에서는 작가부터 번역가, 편집자, 에이전트에 이르기까지 전원이 여성이라는 점이 유달리 강조되었다. 올해 9월 쓰촨성 청두에서 열렸던 은하 SF 대회에서는 아예 한국 측 게스트를 팀으로, 더 나아가 팀 전원을 여성으로 꾸렸다. 이때 한국 작가+편집자 패널로 구성되었던 프로그램의 제목이 “그녀들의 상상: 한국 SF의 21세기 신경향”이었다. (중국 문학계는, 그중에서도 중국 SF계는 유달리 남성 창작자와 남성 독자가 다수인 곳이다. 2023년에 방한해 김초엽, 김청귤 작가와 서강대에서 한중작가대담을 했던 청징보 작가는 강의실을 가득 채운 여성들을 보고 중국 SF계에서는 쉬이 볼 수 없는 풍경이라며 몇 번이나 감탄했다.) 10월 다롄외대에서 열렸던 동북아 작가 문학 교류 포럼에서는 중국 여성 작가가 “한녀 문학”을 읽으면서 느꼈던 점을, 어째서 그 작품들이 중국에서 ‘공명’할 수 있었는지를 논하기도 했다.

은하SF대회 - 그녀들은 어떻게 상상하는가 세션 현장 사진

은하SF대회 - 그녀들은 어떻게 상상하는가 세션 현장 사진

흥미로운 건 ‘한녀 문학’과 ‘한녀’를 논할 때 있어서 이들이 고민하고 있는 것은 사실 중국 여성 문학과 중국 여성이라는 점이다. 타산지석의 핵심은 다른 산에 있는 돌로 내 옥을 다듬는 데에 있으니까.1 그 말인즉슨, 중국의 독자가, 특히 여성 독자가 ‘한녀 문학’을 일종의 거울로 삼고 있으며 중국 여성과 중국 사회를 투영해 읽는다는 것이다.

오늘날의 중국 사회가 어떠한지, 중국 내 젠더 갈등이 어떠한지는 내가 직접적으로 설명할 수 있는 문제가 아니라고 생각한다. 나는 관련 분야를 연구하는 전문가가 아니니까. 대신 이 부분은 여러 책을 추천해 갈음하고자 한다.

덧, 올해 도서전을 맞아 한국을 찾았던 타이완 작가들이 같이 밥을 먹다가 내게 이런 질문을 했다. “한국 문학계는 여성이 강세잖아? 소설만 보면 한국은 너무나 진보적인데. 근데 한국 사회는 왜 이렇게 보수적인 거야?” 이때 뭐라고 답했더라. 사회가 보수적이라서 문학이 더 큰 목소리를 담으면서 싸우는 것이 아니겠냐, 라고 했던 것 같다. 사실 나도 그 답을 알고 싶다.

이 간극은 대체 어디서 오는 것이고 어떻게 해야만 줄일 수 있는 걸까?

함께 읽기

김미란 책임편집 | 소명출판

제4부 제1장인 ‘중국 내 한국 여성문학의 전파와 수용’에는 중국 내 '한녀 문학'의 수용에 대한 설명이 잘 되어있다. 관련 담론이 궁금하다면 일독을 권한다.

리인허 저/김순진 역 | arte(아르테)

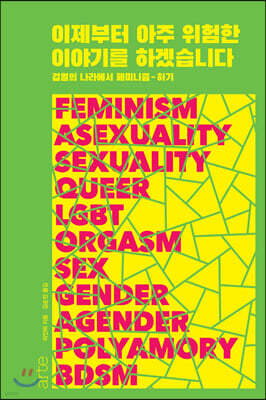

표지를 닮은 책이다. 파편을 엮어서 퍼즐 같은 하나의 그림을 만드는 책. 짧고도 다양한 이야기들을 듣다 보면 중국 내 상황은 어떠한지, 그곳에서의 페미니즘이 어떠한지를 어느 정도 가늠할 수 있다.

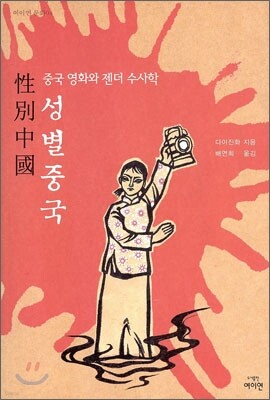

다이진화 저/배연희 역 | 여이연(여성문화이론연구소)

베이징대 중문과 교수인 다이진화는 중국 문화와 젠더에 관심이 있는 이라면 모를 수가 없는 학자다. 중국어판 『우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면』의 추천사를 써주기도 했다. 다이진화의 책들은 다 일독을 권한다.

이경복 저/임진호, 김미랑 역 | 문현

오늘날 중국 페미니스트들에게 토템과도 같다는 문자. 세계 유일한 여성 전용 문자인 여서(女書)는 어머니가 딸에게, 연장자가 연소자에게 노래로 혹은 자수로, 그림으로 아주 오랫동안 비밀리에 전승되었다. 남성의 전유물과도 같았던 한문에서 배제되었던 여성들이 만들어낸 옛 문자에는 대체 어떤 이야기가 담겨 있을까.

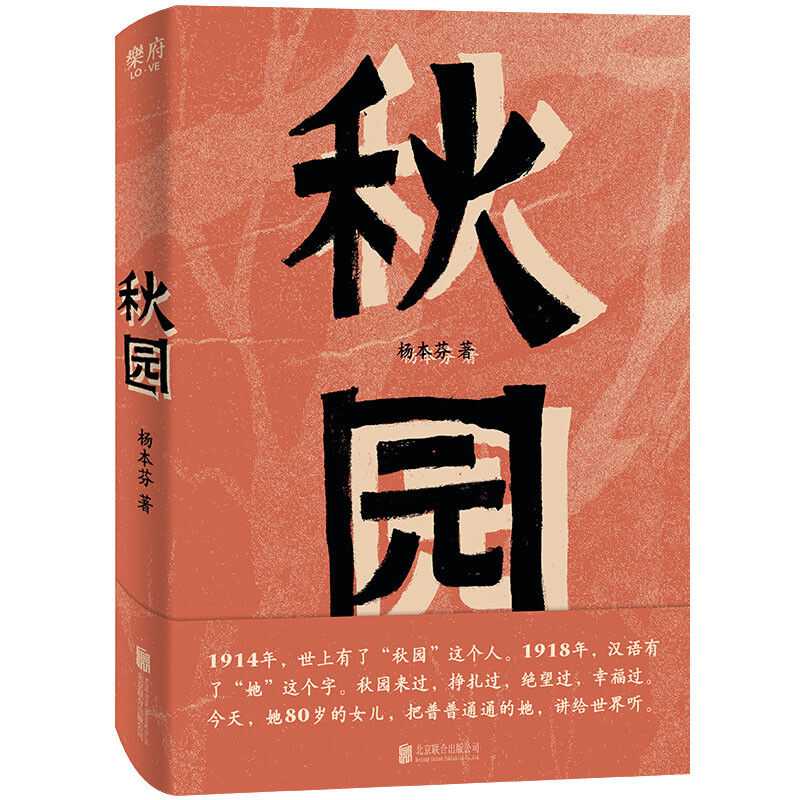

『치우위안(秋园)』 (한국어판 출간 예정)

양번펀 자 | 베이징롄허출판사

그렇다면 ‘한녀 문학’이 아닌 ‘중녀 문학’은 어떠할까? 여든 살 딸이 그려내는 어머니 치우위안의 삶. 1914년에 태어나 시대의 격변을 몸으로 겪어야 했던 치우위안은 어떤 삶을 살았을까? 은퇴 후 주방에서 소설을 쓰기 시작한 여성 작가 양번펀은 데뷔작이자 자전적 소설이기도 한 장편 『치우위안(秋园)』을 실제로 여든 살에 출간했다. 도우반 연도별 베스트 중국 문학 TOP 2(2020년)에 들었고, 지금도 도우반 화제의 여성 문학 TOP 10에 속한다.

1 『시경』 소아편에 나오는 말이다. “다른 산의 돌이라도 내 옥을 가는 데에 쓰일 수 있다(他山之石 可以攻玉)”

* AI 학습 데이터 활용 금지

재생산과 젠더

출판사 | 소명출판

이제부터 아주 위험한 이야기를 하겠습니다

출판사 | arte(아르테)

성별중국

출판사 | 여이연(여성문화이론연구소)

중국 여서: 세계 유일의 여성 문자

출판사 | 문현

다시, 몸으로

출판사 | 래빗홀

김이삭

평범한 시민이자 소설가 그리고 번역가. 중화권 장르 소설과 웹소설, 희곡을 번역했으며 한중 작가 대담, 중국희곡 낭독 공연, 한국-타이완 연극 교류 등 국제 문화 교류에 힘쓰고 있다. 저서로는 『한성부, 달 밝은 밤에』, 『감찰무녀전』, 『천지신명은 여자의 말을 듣지 않지』 등이, 역서로는 『여신 뷔페』, 『다시, 몸으로』 등이 있다. 홍콩 영화와 중국 드라마, 타이완 가수를 덕질하다 덕업일치를 위해 대학에 진학했으며 서강대에서 중국문화와 신문방송을, 동 대학원에서는 중국희곡을 전공했다.

![[나이듦을 읽다] 말년성 개념을 지극히 범속하게 만들기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251118-c9cf887c.jpg)

![[인터뷰] 유여원 추혜인, 나답게 살고 죽을 사람들의 동네](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251117-bf22310d.jpg)

![[인터뷰] 홍성수 “차별금지법이 지향하는 것은 평화, 안전, 그리고 공존”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251113-e2cade62.jpg)

![[더뮤지컬] <어쩌면 해피엔딩> 박천휴·윌 애런슨, 가늠할 수 없는 의미](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251112-f895ed17.jpg)