언스플래쉬

언스플래쉬

읽으면서 유독 장면이 선명하게 그려지거나 ‘이건 영화네’ 싶은 소설들이 있습니다. 사람 눈이다 다르지만 또 상당히 비슷하기도 하니 누군가 이미 준비하고 있지는 않은지 두근두근 궁금해지기도 하고요. ‘영화나 드라마로 보고 싶은 소설’이라고 주제를 정하고 책들을 둘러보니 생각보다 많은 후보들이 떠올랐는데요, 오늘은 우선 몇 가지만 먼저 소개해보겠습니다. 영상지원 되는 듯한 이야기가 필요할 때, 이 소설은 어떨까요?

조예은 저 | 민음사

어느 여름, 녹지 않는 눈이 내리면서 소설은 시작합니다. 묻거나 태우지 않으면 계속 쌓이기만 하는 ‘방부제 눈’이 내리는 세상, 『스노볼 드라이브』는 한 시절을 이 눈 아래 박제 당한 채 성인이 되어버린 이들의 이야기를 그립니다. 잔혹한 ‘설경’은 소름 돋게 아름답고 이 전대미문의 재난을 맞닥뜨린 사람들은 그 속에서도 각자의 방식으로 삶을 살아내며 내일을 위한 걸음을 멈추지 않습니다. 시선을 사로잡는 풍경과 매력적인 인물들, 우리의 현실과도 닿아있는 문제와 질문들이 곳곳에 담긴 이 소설, 영상이 눈 앞에 펼쳐지는 것 같지 않나요?

작업을 손에 익힌 뒤부터 우리는 나름의 유희를 찾아내며 사소한 것에도 크게 웃었다. 그럴 때면 가끔 내가 체험하지 못한 과거의 고등학교, 대학교 생활이 이럴까 하는 생각이 들었다. 시간은 흘렀으나 우리 대부분의 성장은 가짜 눈이 내리기 시작한 그 시절에 멈춰 있었다. 직원들은 어른의 얼굴을 하고 애처럼 웃곤 했다.

_『스노볼 드라이브』 중에서

임경선 저 | 한겨레출판

글이든 영상이든 ‘사랑’을 뺀다는 것은 거의 불가능할 텐데요, 사랑 이야기라 하면 저는 크게 두 가지로 생각하고 행동하게 되더라고요. ‘아 로맨스 없이는 전개가 안되나?’ 하거나, 현생에 지쳐서 혹은 묵은 갈증을 단번에 풀어내려는 듯이 내내 사랑 얘기만 찾아 읽고 보거나요. 지금 후자에 가깝다면 이 책입니다. 임경선 작가가 그린 인물이나 상황들은 무척 세세하게 섬세하게 배치된 것으로 보이면서도, 한편으로는 읽는 이가 채워 완성할 수 있는 여백도 가지고 있어요. 그래서 작가가 잡아놓은 분위기나 방향 안에서 내 상상 속의 이런저런 요소들을 넣어 색을 입혀보게 되고요. 건축사와 조경사의 사랑과 일, 일상의 모습들이 잔잔한 드라마가 된다면 어떤 모습일지 그려봅니다.

그날 한솔의 눈빛이 수진은 자꾸 생각났다. 이렇게 누군가에게 푹 빠진 자신이 어이없지만 이 마음은 결코 가짜일 수 없다는 심플하고 스트레이트한 자기 확신. 에누리 없이 그 마음을 전하는, 앞뒤 사정을 고려하지 않는 순진함. 대부분의 시간을 정직한 식물들을 상대하며 지내기 때문일까? 그 말을 듣고 아득한 기분이 들었던 것은 그 표정이나 행동이 지나치게 눈부셨기 때문일 것이다.

_『가만히 부르는 이름』 중에서

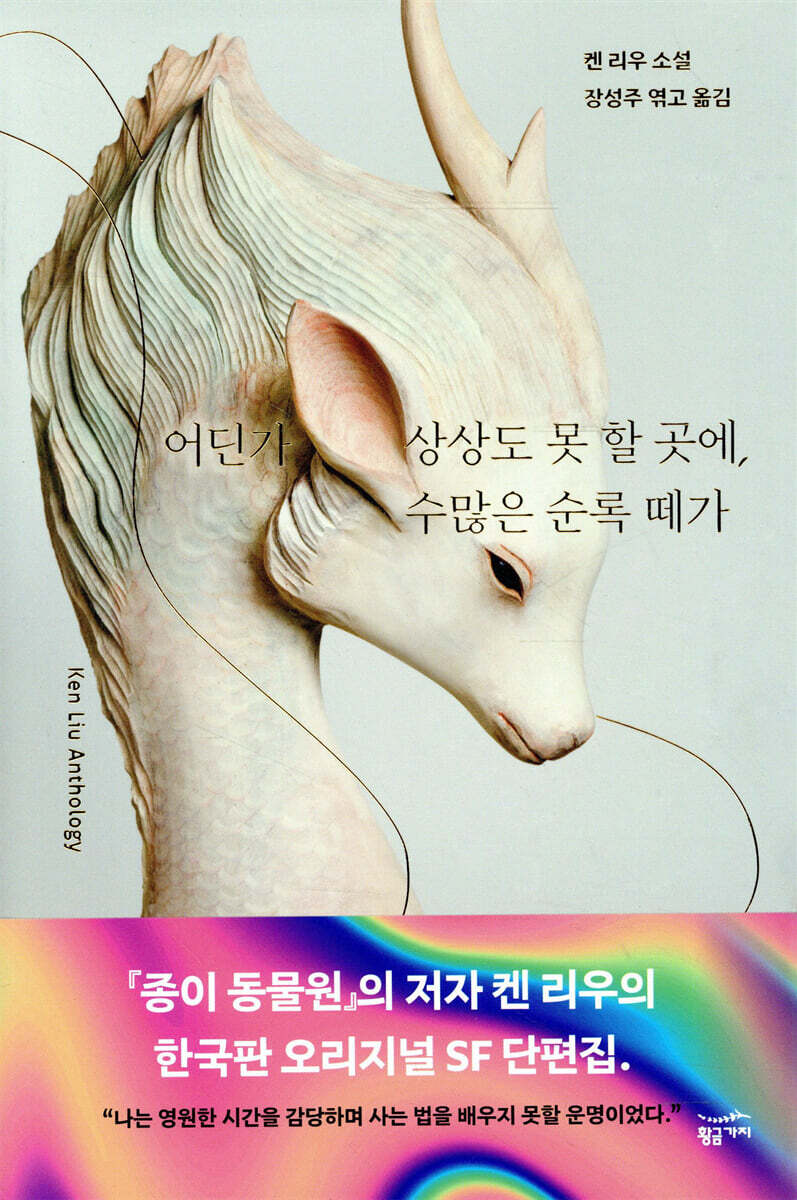

켄 리우 저, 장성주 편역 | 민음사

휴고 상 수상 작가 켄 리우의 책으로, 작가가 한국 독자에게 보내는 머리말을 수록한 한국판 오리지널 단편선입니다. ‘시간과 공간, 언어, 문화를 넘어 쓰는 이와 읽는 이가 대화를 나눌 때 우리가 가장 인간다워진다’고 말하는 그는, 시공간과 차원을 초월한 가족의 이야기, 죽음과 영생, 인종과 문화의 충돌 등 경계도 한계도 없는 듯한 작품들을 선보이며 그 자신의 생각을 증명하고 또 우리를 매혹시킵니다. 사실 켄 리우의 이야기가 어떤 방식으로 영상이 될 수 있을지는, 저는 감히 계산이 되지 않습니다. 다만 재능 있는 이들이 멋진 무언가를 시도하고 완성해준다면 후다닥 달려가 일등 소비자가 될 거예요! 기다리고 있습니다.

나중에 기자들은 내게 고맙다는 인사를 남기고 돌아가서 이런 식의 기사를 쓴다. "맏아들을 낳았을 때 레나 오젠은 열여섯 살이었다. 그로부터 100년 후, 오젠의 막내딸이 태어났다." 그렇게 쓰면 신문은 잘 팔릴 것이다. 그러나 정작 흥미진진한 사연들은 따로 있다.

_『어딘가 상상도 못 할 곳에, 수많은 순록 떼가』 중에서

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

어딘가 상상도 못 할 곳에, 수많은 순록 떼가

출판사 | 황금가지

어딘가 상상도 못 할 곳에, 수많은 순록 떼가

출판사 | 황금가지

가만히 부르는 이름

출판사 | 한겨레출판

스노볼 드라이브

출판사 | 민음사

가만히 부르는 이름

출판사 | 한겨레출판

박형욱(도서 PD)

책을 읽고 고르고 사고 팝니다. 아직은 ‘역시’ 보다는 ‘정말?’을 많이 듣고 싶은데 이번 생에는 글렀습니다. 그것대로의 좋은 점을 찾으며 삽니다.

![[예스24 IT모바일 MD 최민지 추천] 온라인 셀링으로 N잡 도전해볼까 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/7/8/c/c/78cc5dbaa55cb8a476679e262fc0c420.jpg)

![[예스24 에세이 MD 김태희 추천] 오늘을 기록하기 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/1/2/5/c/125c4c5acd7f09225bf9e18037f604df.jpg)

![[예스24 어린이 MD 김현기 추천] 어린이들의 마음을 챙겨주세요 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/e/7/d/c/e7dc83c466a433b7644f8156a282663d.jpg)

![[서점 직원의 선택] 예스24 사내 동호회 추천 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251107-43d6abe9.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 독서하고 싶은 공간 만들기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250226-346177ac.png)

![[Read with me] 강동원 “세상에 없는 이야기를 좋아해요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241206-50501154.jpg)