집 앞에 생긴 카페에 가기 시작한 것이 인연이 되어 바리스타가 됐다. 처음 카페에 갔을 때 산 건 커피가 아니라 생과일 주스 세 잔이었다. 나는 이 세 잔을 사자마자 혼자 다 마셔버렸다. 그러고는 한참 울었다. 당시 내 안엔 정체를 알 수 없는 것이 응어리져 있었다. 한 마디로 표현하자면 글쎄, 뭐라고 해야 할까. 절망이라고 하기엔 얕고 우울이라고 하기엔 무거운 무언가였던 것 같긴 한데.

류시화는 『새는 날아가면서 뒤돌아보지 않는다』에서 말한다. "투우장에 나서는 황소는 퀘렌시아를 정한다. 궁지에 몰렸을 때라도 그곳으로 도망치면, 황소는 무적이 된다." 이 날 이후 내게 집 앞 카페는 그런 곳이 됐다. 숨이 막힐 것 같은 기분이 치밀어오를 때면 카페로 나갔다. 그곳에서 언니와 이야기를 나누기도 하고, 때로는 아무 말 없이 일을 돕거나 청소를 했다. 그러다 정신을 차려 보니 나는 커피를 뽑고 있었다. 토스트를 굽고, 생과일 주스를 만들다 15년이 흘렀다.

문 닫는 시각까지 카페를 나서지 못하는 손님을 보자면 왠지 쓸쓸하다. 그들의 얼굴엔 가끔 농밀한 감정이 묻어난다. 고르는 메뉴는 각기 다르지만 사실 그들이 원한 건 메뉴에 없는 퀘렌시아가 아니었을까. 그런 생각이 들 때면 착잡하다. 그렇다고 헤밍웨이 소설 속 웨이터처럼 퇴근한 카페를 나서 남의 카페를 찾지는 않는다. 나는 그 정도로 늙지는 않았으니까. 졸리지도 않다. 그 정도로 젊지 않으니까. 어중간한 나이의 나는 편의점으로 향한다. 요즘 대세인 볶음 너구리와 삼각 김밥 두 개 묶음을 산다. 집에 들어가자마자 잔인하게 너구리 얼굴을 삶고 볶아 먹자니 얼마 전 봤던 만화가 떠오른다. 『수고했으니까, 오늘도 야식』.

이 만화에는 아마도 일본에만 있을 법한(적어도 우리 집 근처에서는 못 본) 라멘 트럭 이야기가 나온다. 밤에 트럭으로 주택가를 돌며 파는 라멘이라니, 우리 집 근처를 지나간다면 당장 베란다서 고함을 질러 “거기 서요, 라멘 트럭!” 멈춰 세운 후 얼큰한 맛으로 하나 말아 올라왔을 거다. 또 하나 깊이 공감한 부분은 ‘공상음식’ 코너다. 『플란다스의 개』나 『빨간머리 앤』을 본 사람이라면 다들 기억할 거다. 등장인물들이 먹던 만화빵과 만화수프, 대단히 맛있어 보이지 않았던가.

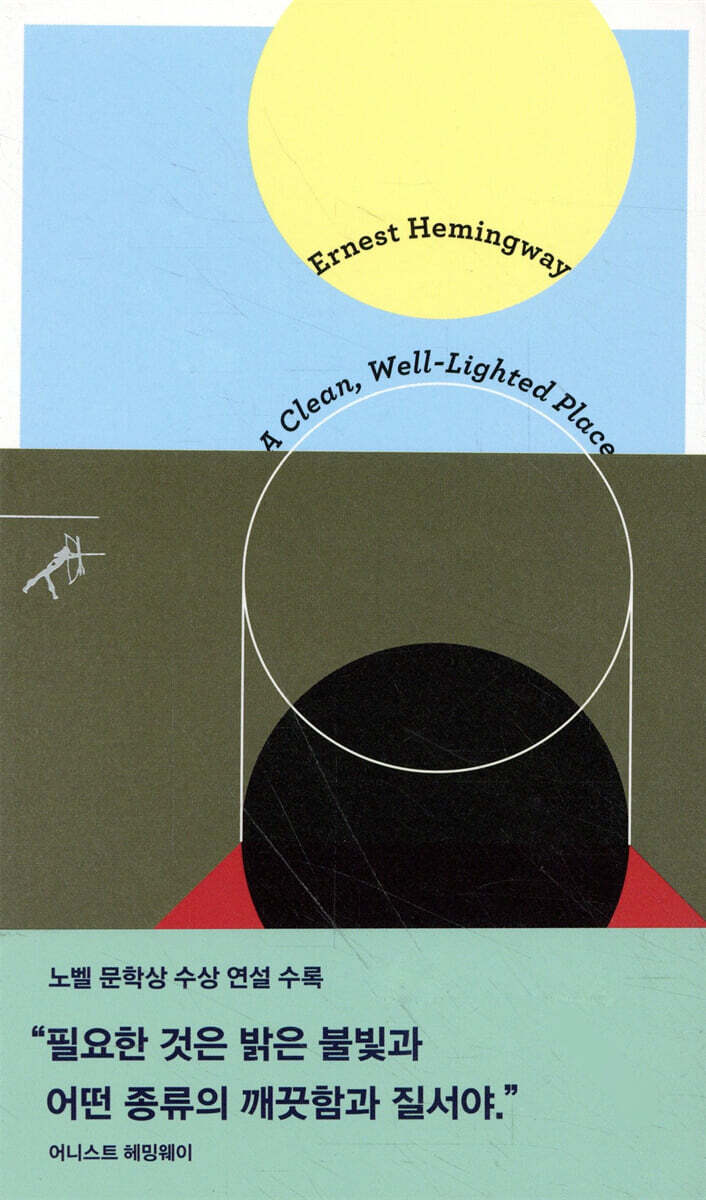

다음 날, 오늘은 늦게까지 서성이는 객이 없어 마음이 한층 가볍다. 대신 문 닫기 십 분 전쯤 문을 두드리는 손님을 만난다. 내 눈치를 보며 “지금 딸기주스 되나요?” 묻는 말에 나는 어쩔 수 없이 또 헤밍웨이 소설 『깨끗하고 밝은 곳』의 한 구절을 떠올리고 만다.

|

|

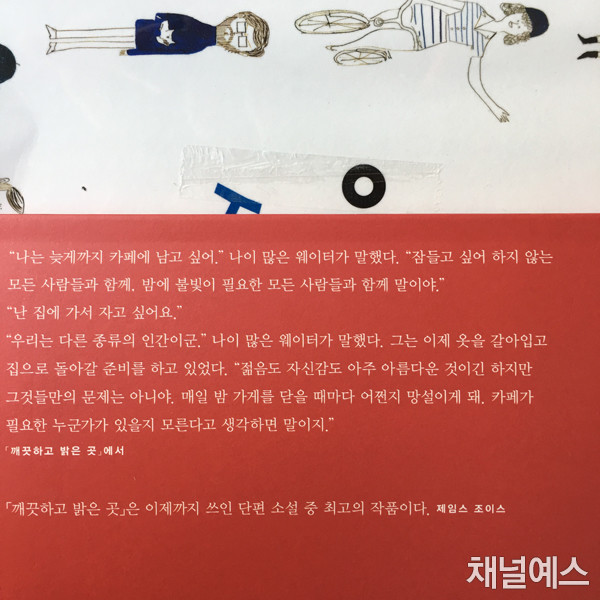

매일 밤 카페를 닫을 때마다 어쩐지 망설이게 돼. 카페가 필요한 누군가가 있을지 모른다고 생각하면 말이지. (14쪽)

이 손님에게 지금 시키는 딸기 주스 한 잔은, 어젯밤 내가 먹었던 야식과 비등한 무언가일지도 모른다. 혹은, 15년 전 그 날의 나와 마찬가지로 절박한 것일 수도.

10분 쯤 마감을 늦추고 주문을 받기로 한다. 어제의 나처럼 피곤해 보이는 손님에게 딸기 주스를 내주며 속으로 중얼거려 본다. 내일도 나는 여기 있을 겁니다. 밝은 불빛과, 어떤 종류의 깨끗함과 질서를 간직한 채. 힘들면 오세요. 『깨끗하고 밝은 곳』으로.

조영주(소설가)

별명은 성덕(성공한 덕후). 소설가보다 만화가 딸내미로 산 세월이 더 길다.

![[김혜리 칼럼] 산책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251029-3b927abd.jpg)

![[김혜리 칼럼] 개론](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251001-77bb7701.jpg)

![[번역 후기] 다와다 요코 Hiruko 3부작 완결을 축하하며](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250328-73be649d.png)

![[리뷰] 우뚝 선 존재로서](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250314-8f0cacf6.png)

![[취미 발견 프로젝트] 더 단단해질 한 해를 위한 목표 세우기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241231-347d8b4f.jpg)

ne518

2017.04.20

희선

봄봄봄

2017.04.16