장독대를 독차지한 ‘다래나무집’ 고양이와 함께 한 지도 어느덧 4년이란 시간이 흘렀다. 4년 전 차가 다니는 큰 길에서 빽빽 울고 있는 아깽이 세 마리를 구조해 다래나무집에 맡긴 뒤, 다래나무집은 뜻하지 않게 고양이 보호소 노릇을 하게 되었다. 다래나무집 주인인 장인어른이 어느 날 방앗간에서 내다버린다는 아기고양이 네 마리까지 덥석 데려오고 만 것이다. 심지어 처음 이곳에 데려온 ‘오디’라는 고양이는 산에서 다 죽어가는 삼색이를 데려오는, 말로만 듣던 ‘냥이가 냥줍해 오는’ 일까지 벌어졌다. 이런 복잡미묘한 서사에서 출발해 다래나무집에서 벌어지는 고양이들의 숱한 좌충우돌과 만화 같은 이야기로 말미암아 두 권의 고양이 책을 탄생시켰다.

|

|

『인간은 바쁘니까 고양이가 알아서 할게』와『어쩌지, 고양이라서 할 일이 너무 많은데』를 출간한 후, 지금까지 독자들로부터 가장 많은 질문을 받은 것은 아무래도 ‘냥독대’에 대한 궁금증이었던 것 같다. 고양이가 온 이후로 다래나무집의 장독대는 본래의 기능보다 고양이 캣타워 노릇을 더 많이 하는지라 장독대가 아닌 ‘냥독대’로 불리게 되었다. 책에는 최대 여덟 마리 고양이가 일렬로 장독대에 앉아 있는 사진도 있었는데, 어떤 분은 이런 장면이 믿기지 않는지 연출된 것이 아니냐는 의혹을 제기하기도 했다. 고양이와 함께 사는 분들은 누구나 알겠지만, 얘들이 이렇게 일렬로 죽 앉아봐, 한다고 응 알았어, 이렇게 앉으면 되지 하고 순순히 협조할 녀석들이 아니다. 고양이 조련사가 와도 그건 어려운 일이다.

이 사진에는 이런 비밀이 있다. 장독대 바로 앞에 세 그루의 자작나무가 있는데, 여기엔 온갖 새들이 날아와 조잘거린다. 가뜩이나 날벌레만 봐도 채터링(새나 날벌레를 보고 사냥본능이 발동해 반복적으로 캬르르 캭캭, 하는 요상한 소리를 내는 행동)을 하는 녀석들이 지근거리에 새가 앉아 있으니 사냥본능이 발동할 수밖에 없다. 해서 자작나무와 가장 가까운 맨 앞 항아리로 냥이들이 몰려와 자작나무에 앉은 ‘그림의 떡’을 감상하느라 그런 장면이 연출(?)된 것이다.

|

|

사진으로 다 담을 수는 없었지만, 최대 열두 마리가 2열로 장독에 올라가 새 구경을 하는 장면도 본 적이 있다. 어차피 연출은 새가 하는 것이므로 자작나무에 새가 날아오고, 그 순간에 맞춰 셔터를 누르는 게 관건인 것이다. 그러나 실제로 그런 순간포착을 하기란 여간 어려운 일이 아니어서 그동안 이런 결정적 순간을 포착한 것은 손에 꼽을 정도이다. 그것도 운이 따랐기 때문이다. 어차피 고양이 사진은 운칠기삼(運七技三)이다. 고양이는 풍경처럼 정지해 있는 것도 아니고, 인물처럼 기다려주는 것도 아니다. 아무리 재주가 좋은 사진가도 고양이 앞에서는 재능을 다하기가 어렵다. 그리고 그 행운이란 것도 따지고 보면 고양이와 오랜 시간 함께한 신뢰 속에서 나오는 것이다.

사실 새가 없어도 다래나무집에서는 고양이들이 장독대에 올라가는 것이 거의 습관화되어 있다. 녀석들이 이곳을 즐겨 찾는 이유는 간단하다. 여기가 생각보다 따뜻하기 때문이다. 햇볕을 받은 장독 뚜껑은 마치 구들장처럼 데워져 온돌의 구실을 한다. 따뜻한 곳을 좋아하는 고양이들은 이곳에 올라 몸을 지지고 해바라기를 하면서 식빵까지 굽는다. 햇볕이 잘 드는 곳에서 고양이가 일광욕을 하는 이유는 당연히 체온조절 때문이지만, 피부와 털을 말리는 과정에서 살균과 외부 기생충까지 없애는 효과가 있기 때문이다.

식사 후 그루밍 타임에도 녀석들은 장독대를 즐겨 찾는다. 따뜻한 옹기에 엉덩이 찜질을 하면서 그루밍을 하고 나면 저절로 잠이 와서 항아리마다 한 마리씩 꾸벅꾸벅 졸기도 한다. 하지만 더운 여름이면 장독 뚜껑은 달궈진 프라이팬처럼 뜨거워져 감히 고양이들은 그곳에 올라갈 엄두도 내지 못한다. 영하 10도 안팎의 한파가 지속되는 한겨울에도 장독대를 찾는 고양이들의 발길은 뜸해진다. 그러나 어느 정도 날이 풀리고 눈이 녹는 날이면 장독대는 다시금 고양이들로 붐빈다. 이른바 납설수(臘雪水,, 눈 녹은 물)를 마시러 녀석들이 장독에 오르는 것이다.

대체로 이곳에서 고양이들은 이른 봄과 늦가을, 서리나 이슬이 내려 장독에 고인 ‘감로수’를 최고의 물로 여긴다. 마당에 따로 두 개의 물그릇 그득하게 물을 부어놓아도 녀석들은 본체만체 항아리로 올라가 보란 듯이 장독에 고인 감로수를 마신다. 눈을 지그시 감고 감로수를 음미하는 고양이들을 보면 신선이 따로 없다. 여름은 여름대로 장독에 고인 빗물을 식수로 사용한다. 발 젖는 것을 몹시 싫어하는 고양이들이지만, 수시로 젖은 발을 털면서도 녀석들은 장독에 고인 빗물을 포기하지 않는다.

고양이들은 장독대를 야외 놀이터쯤으로도 여기는 듯하다. 여기서 녀석들은 툭하면 숨바꼭질을 하고 항아리를 오르내리며 ‘우다다’까지 선보인다. 사실 고양이들이야 물을 마시든 식빵을 굽든 장난을 치든 제멋대로 장독을 오르내리지만, 장독을 관리하는 장인어른 입장에서 보자면 녀석들의 행동이 곱게 보일 리 없다. 실제로 고양이들이 장독대에서 우다다를 하는 바람에 서너 개의 뚜껑이 깨져 못쓰게 된 적도 있다. 한번은 땅콩을 말리기 위해 항아리에 올려놓은 발을 고양이가 엎어버린 적도 있다. 아마도 녀석은 자기 땅콩도 땅콩이라고 같이 말려보겠다며 올라간 게 아닐까 추정된다.

장독대와 고양이는 묘하게 어울려서 사진으로도, 현실로도 언제나 보기에 좋았다. 안개가 끼면 안개가 끼는 대로, 눈이 오면 눈이 오는 대로, 가을에는 단풍배경이 좋았고, 여름에는 녹음배경이 좋았다. 봄에는 민들레와 할미꽃과 솜방망이가 피었고, 벚꽃과 복사꽃이 차례로 피어났다. 나는 그런 풍경이 좋아서 다래나무집에 내려갈 때면 어김없이 카메라를 들고 냥독대를 찾곤 한다. 어제와 오늘의 풍경이 다르고, 어제와 오늘의 고양이가 다른 이 오묘하고 절묘한 풍광을 나는 가만가만 기록할 작정이다.

-

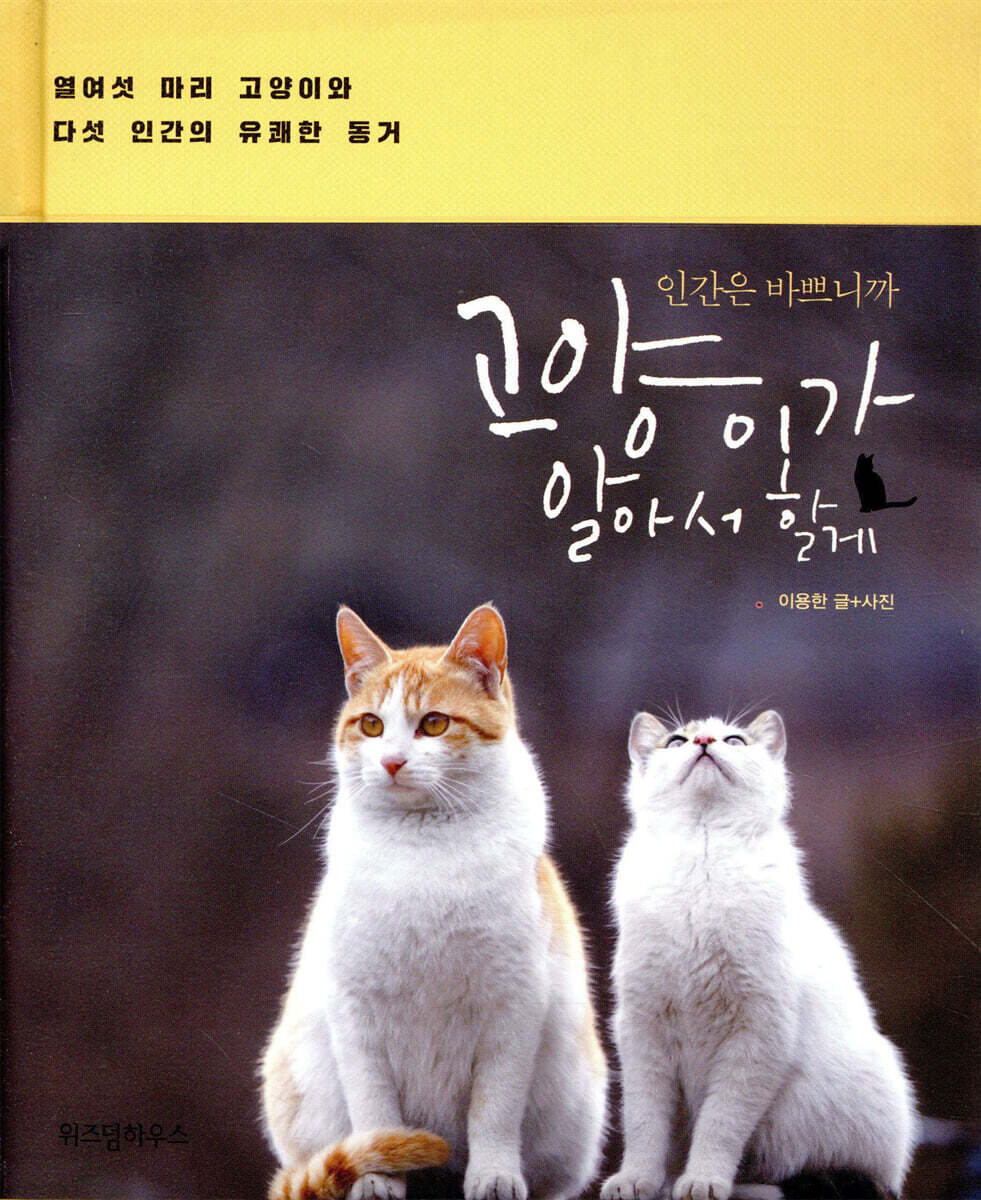

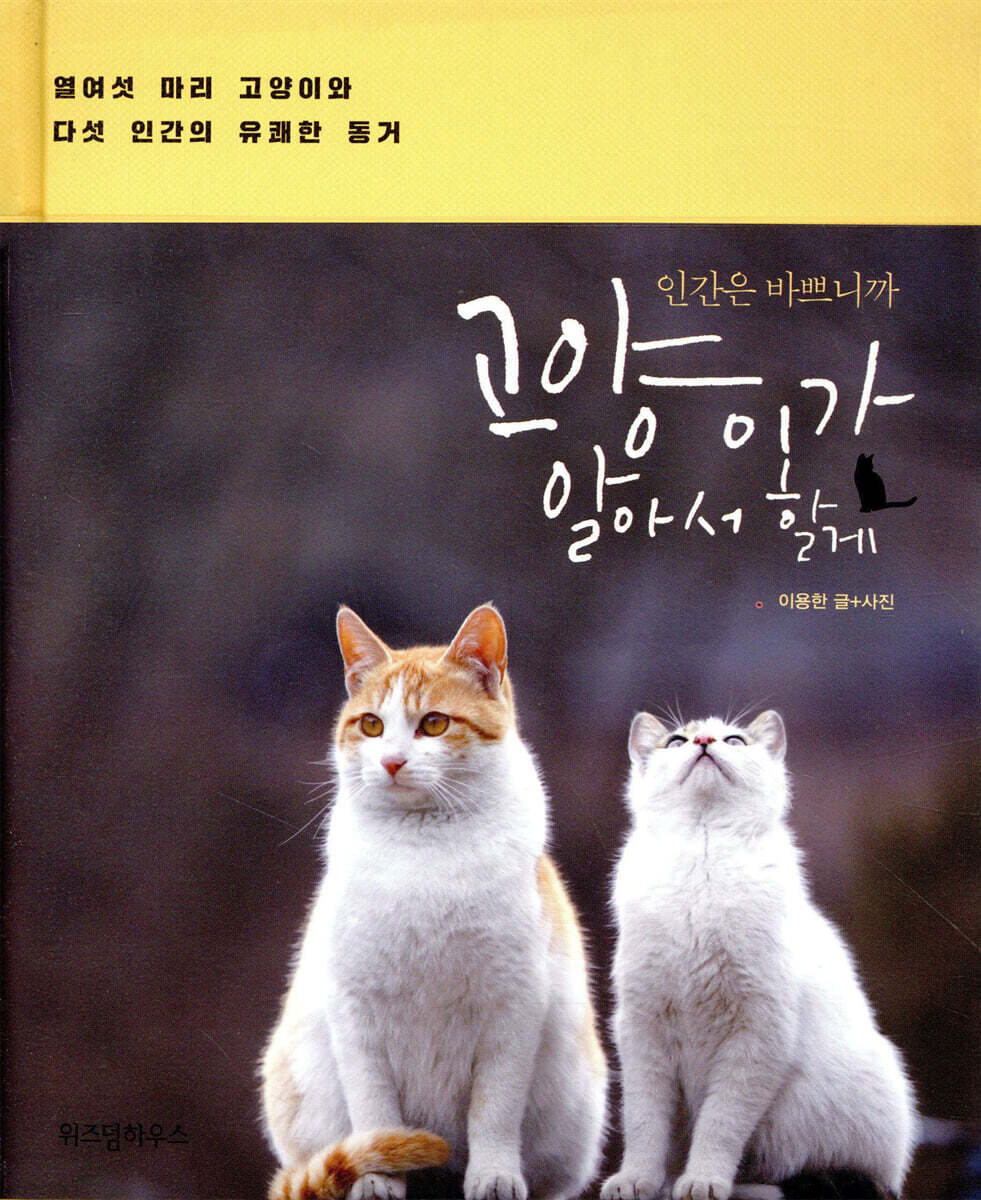

인간은 바쁘니까 고양이가 알아서 할게이용한 저 | 예담

복잡 미묘한 출생의 비밀을 간직한 채 산골에 사는 열여섯 마리 고양이의 좌충우돌 알콩달콩 동화 같고 만화 같은 포토 에세이

-

어쩌지, 고양이라서 할 일이 너무 많은데

고양이 작가 이용한의 『인간은 바쁘니까 고양이가 알아서 할게』 후속작! 할 일이 너무 많은 고양이들의 알콩달콩 일상과 아옹다옹 성장기

이용한

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[김혜리 칼럼] 일종의 직업병](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251126-21ebf7a7.jpg)

![[김혜리 칼럼] 산책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251029-3b927abd.jpg)

![[송섬별 칼럼] · · · - - - · · ·](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250424-efbfaa92.png)

![[송섬별 칼럼] 내 뼈를 보고 싶어 했을지가 궁금하다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250312-56db4c82.png)

![[큐레이션] 문제 해결사로 성장하는 자기 계발 로드맵](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250123-9fb4abd4.png)

iuiu22

2017.10.19