크리스티안 크로그Christian Krohg, <존재를 위한 투쟁>, 1889년

“밥 한 공기를 배불리 먹는 방법이 뭔지 알아? 찻숟가락으로 먹는 거야! 그러면 괜히 배가 더 불러. 라면 하나를 더 배불리 먹으려면 면을 미리 물에 불렸다가 끓이면 돼. 나 맨날 그렇게 먹었어. 그러면 진짜 양이 더 많아진다니까.”

중학교 3학년 때 짝이 되어 대학 갈 때까지 내내 단짝 친구였던 아이. 그는 부모님이 모두 밖에서 일하는 시간이 길고, 언니와 오빠는 나이 차이가 커서 어릴 때 혼자 집에서 식사를 해결하는 경우가 많았다. 한창 먹성이 좋은 청소년 시절 그는 라면 하나, 밥 한 공기로는 성이 차지 않았다. 라면 하나 더 먹는 게 부담되지 않는 사람이라면 문제가 없겠지만 형편이 좋지 않은 그는 밥 한 공기, 라면 하나도 아끼며 먹었다. 그는 적은 양으로 배불리 먹을 수 있는 각종 방법을 터득했고, 학교에 오면 대단한 비법이라도 전수하듯 알려줬다.

안정되게 잘살고 있는 그에게 지금은 물에 불려 끓이던 라면과 찻숟가락으로 먹던 밥의 기억이 어떻게 남아있는지 모르겠다. 어떤 사람은 자신이 어렵던 시절 먹던 음식을 훗날에도 몹시 추억하며 즐기는 경우가 있는 반면, 어떤 사람은 다시 그 음식을 먹고 싶어 하지 않는 경우도 있다. 예를 들어 나의 작은 삼촌은 뭇국을 먹지 않는다. 어릴 때 어려웠던 시절 뭇국을 너무 많이 먹었다고 한다. 하지만 똑같이 그 뭇국을 많이 먹었어도 엄마는 여전히 뭇국을 즐긴다. 최진실-이 이름을 쓰고 부르는 것만으로도 가슴이 아픈-이 생전에 한 방송에서 배추전을 만들어 먹던 모습을 기억한다. 배추 한 잎을 뜯어서 밀가루 옷을 입혀 부쳐내는 게 전부인 이 단순한 음식을 최진실이 어릴 때 자주 먹었다고 했다. 그도 가난한 시절에 먹던 음식을 여전히 추억했다.

가난할 때 먹었던 뭇국을 지금도 즐기는 엄마지만 딱 한 번 먹은 어떤 생선을 두 번 다시 먹지 않는다. “내가 그 후로 아지라는 생선은 두 번 다시 안 사”라는 말을 여러 번 했다. 엄마가 해준 적 없으니 나도 어릴 때 아지가 어떤 생선인지 몰랐다. 나중에 알고 보니 이 생선은 전갱이로 불리며 아지는 일본말이었다. 예전에 영동 지방에서는 값싼 생선이었다고 한다. 신혼 시절 두 사람 입에 겨우 넣을 식사만 준비할 수 있을 정도로 곤궁했건만 어느 날 불시에 찾아온 손님 밥상을 차리느라 엄마는 아지라는 생선을 쬐끔 샀다고 한다. 먹을 게 별로 없던 그때 그 밥상이 너무도 부끄러웠던 기억 때문에 아지를 다시는 안 샀다. 밥상에 숟가락만 더 얹으면 된다는 말은 별로 위로가 안 된다. <나, 다이엘 블레이크>에서 캐티는 다니엘에게 파스타 한 접시를 주기 위해 자기는 이미 먹었다고 거짓말한 뒤 사과만 물고 있지 않은가.

나는 수제비를 먹지 않는다. 수제비를 좋아했지만 평생 먹을 수제비를 한 2년간 먹어치운 이후로는 밀가루로 뭉쳐놓은 작은 덩어리만 봐도 싫다. 어떤 사람은 흰 우유를 먹지 않는다고 한다. 기초생활수급자라서 어릴 때 학교에서 무상으로 제공받은 우유와 얽힌 좋지 않은 기억이 있어서다. 맛과 무관하게 어떤 음식이 소환하는 상처받은 기억이 있다. 그 기억과 화해하기까지는 시간이 필요하다. 이는 사람마다 마주하는 삶이 다른 만큼 필요한 시간도 다르다. 한 가지는 분명하다. 매일 똑같은 식단을 구성할 수밖에 없는 사람이라고 해서 ‘그렇게 먹어도 되는’ 사람인 건 아니다.

“러레인은 자신의 존재 때문에 사과하지 않는 법을 오래 전에 터득했다. "사람들은 온갖 꼬투리를 잡아서 못마땅해하지." 그녀는 (랍스터를 구매할 때) 계산대 직원이 그녀를 웃기다는 듯 쳐다보는 것도 신경 쓰지 않았다. 14달러짜리 시큼한 발사믹 식초나 갈빗살, 세일 중인 스테이크나 닭고기를 살 때도 직원은 똑같은 표정이었다. 러레인은 요리하는 걸 좋아했다. "내겐 살아갈 권리가 있어. 그리고 내가 원하는 대로 살 권리가 있지." 그녀는 말했다. "사람들은 아무리 가난한 사람이라도 맨날 똑같은 것만 먹으면 질린다는 걸 모르나봐. 그러니까 난 핫도그를 말 그대로 증오해. 어릴 때 맨날 핫도그만 먹었거든. 그래서 이렇게 생각하는 거야. '어른이 되면 스테이크 먹어야지.' 이제 어른이 된 거고, 그래서 스테이크를 먹는 거지."

『쫓겨난 사람들』 , 299쪽

|

|

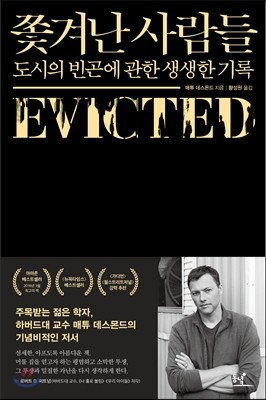

매튜 데스몬드의 『쫓겨난 사람들』은 이동주택에 사는 사람들의 일상을 꼼꼼히 취재하여 분석한 책이다. 빈곤에 대한 문제의식이 아니라 빈곤한 사람을 문제시하는 풍토는 여기나 저기나 정도의 차이만 있지 동일하다. 그렇다 보니 대부분 가난의 실체를 모른다. 가난해서 나타나는 현상을 가난의 원인으로 오해한다. 이러한 환경 속에서 자신의 존재 때문에 사과하지 않는 법을 깨우치고, 가난을 '구경'하는 사람의 욕망에 부응하는 대신 자신의 욕망에 죄의식을 갖지 않는 인간으로 살아가길 선택한 사람들의 목소리도 이 책에는 잘 담겨 있다.

몇 년 전 유럽에서 일명 ‘말고기 파동’이 있었다. 유럽의 몇몇 식품회사에서 소고기가 들어가는 가공식품에 일부 말고기를 섞어 팔아왔던 것이 알려져서 2013년까지 소고기 가공식품에 대한 대대적인 점검이 있었다. 조사해 보니 난리가 났다. 소고기가 들어갔다고 표기된 라쟈냐에 실은 100% 말고기가 들어갔다는 사실은 충격을 주었다. 소고기보다 말고기가 가격이 저렴하여 이런 꼼수를 부린 것이다. 말고기가 들어간 식품을 모두 폐기시킬 상황에 처했다. 그러자 이 문제를 해결한답시고 독일의 한 정치인이 이 식품을 빈곤층에게 나눠주자고 했다. 또 난리가 났다. 가난한 사람들의 입에는 그렇게 아무거나 넣어도 된다는 거냐, 그게 아니라 어차피 말고기가 못 먹을 음식은 아니니 버리는 것보다는 낫지 않냐, 라고 목소리를 높였다. 물론 속였다는 사실이 문제이지 말고기가 못 먹을 음식은 아니다. 식품 안전성에는 문제가 없다. 하지만 왜 팔지 못할 음식이 향하는 곳이 식품 선택권이 적은 가난한 사람이어야 할까. 나는 안 먹을 테지만 먹어도 이상은 없다니 가난한 이들은 이거라도 먹어라?

먹는 데 아무 문제 없지만 팔 수는 없는 빵과 케이크를 노숙인들을 위한 식사에 제공하는 빵집, 역시 먹는 데 아무 문제 없지만 팔 수는 없는 과일을 마트 앞에 앉아있는 노숙인에게 제공하는 마트. 한 사람의 존엄함을 생각한다면 어찌 팔 수 없는 음식을 노숙인에게 주는가, 라는 생각과 그들이 배가 고픈데 일단 뭐라도 줄 수 있으면 주는 게 낫다는 의견이 때로 충돌한다.

가난하고 배가 고픈 사람이라 하여 욕망마저 가난해질 의무는 없다. 오직 배고픔을 해소하기 위해서만 입을 벌리는 1차원적인 입은 언제나 지배 권력이 원하는 입이었다. 취향 따위는 아예 형성할 수 없는 그런 입. 욕망할 줄 모르는 입. 배고픔에 길들여진 입. 그러나 가난한 입도 욕망할 줄 알고, 기분이라는 게 있다. 2050년이 되면 세계인구의 약 70%가 도시에 거주할 것이라 한다. 먹거리 양극화는 더 심해질 것이다.

-

쫓겨난 사람들매튜 데스몬드 저/황성원 역 | 동녘

소설이나 산문시와 같은 느낌과 머리로만 문제를 인식하게 하는 것이 아니라 책에 등장하는 사람들의 고단한 삶에 공감할 수 있게 한다.

쫓겨난 사람들

출판사 | 동녘

이라영(예술사회학 연구자)

프랑스에서 예술사회학을 공부했다. 현재는 미국에 거주하며 예술과 정치에 대한 글쓰기를 이어가고 있다. 지은 책으로 『여자 사람, 여자』(전자책), 『환대받을 권리, 환대할 용기』가 있다.

![[추천핑] 어쩔 수 없이 밀려남에 고하다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250919-727bd620.jpg)

![[비움을 시작합니다] 정서적 ‘비움’을 찾고 싶은 사람들에게 ②](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250829-7789ced1.jpg)