오늘은 일요일, 경주의 어느 식물원 벤치에 누워있다. 잠시 앉아 있으려고 했는데 온실의 햇볕과 습도 덕분에 나른해져 자연스럽게 누워버렸네. 지나가는 사람들이 나를 발견하면 놀라는 눈치지만 이 글을 다 쓸 때까지는 꼼짝하지 않고 누워 있어 볼 작정이다. 아, 편하고 좋다. 벤치에 누워 연못 물 흐르는 소리나 사람들의 웅성거림을 듣고 있으니 지난주의 시름은 다 거짓말 같다.

경주에는 어제 내려왔고, 지난주에는 회사에서 힘든 일이 많았다. 평일 내내 '주말에 친구들과 경주에 놀러 가면 행복해질 것이다.'라고 주문을 걸며 한 주를 버텼다. 서울역에 도착하면 단번에 기뻐질 줄 알았는데 막상 그렇지는 않았다. 기차에서 친구들 수다 떠는 소리를 들을 때도 그리 즐겁지 않았다. 경주에 도착해 맛있는 쫄면을 먹었을 때도 별반 다르지 않았다. 커피를 마시며 회사에서 뭐가 힘들었는지 말해 보기도 했지만 후련하지 않았다. 부지런히 걸어보고, 단것을 먹어보기도 하고, 안간힘을 써봤는데 도무지 나아지지 않았다. 친구들이 그런 내 눈치를 보고 있다는 것을 알면서도 억지웃음밖에 짓지 못했다. 나 때문에 불편하지 않기를 바라며 천천히 뒤를 따라가거나 혼자 저만치 앞서 걸었다.

기대에 못 미치는 토요일을 보내고 오늘이 온 거다. 지금 누워 있는 식물원에 오기 전에는 미술관에 갔었다. 아침 내내 시무룩하게 있다가 미술관 카페 앞에서 “커피 향 좋다. 우리 전시 보고 여기서 커피 마셔도 돼?”라고 물었더니, 친구는 질문이 끝나기도 전에 “다 해! 너 하고 싶은 거, 우리 하고 싶은 거, 다 하자. 다 해도 돼지! 당연히 돼!”라고 흥분해서 말했다. 그 눈에 ‘너가 오늘 행복해질 수 있다면 뭐든 할게!’라고 쓰여 있었다.

전시장을 걸었다. 비누를 소재로 작품을 만드는 작가의 전시였다. 뒷짐을 지고 적당히 어슬렁거리며 걷는데 인터뷰 영상을 보고 있는 친구의 뒷모습이 보였다. 그는 헤드폰을 꽂고 앉아 있었고 나는 뒤에 조용히 섰다. 중간중간 고개를 끄덕거릴 때 영상에 나온 자막을 보면 왜 고개를 끄덕이는지 알 것 같았다. 친구는 그림에 대한 글을 쓰고 걔가 뭘 좋아하는지 정확히는 모르지만 끄덕거리면 왜 그런지는 알 것 같다. 그런 걸 알고 있으니까, 어쩐지 자랑스러워졌다. 내게는 뒷모습만 봐도 알아볼 수 있고 말을 하지 않아도 왜 끄덕이는지 아는 친구가 있지. 그러고 보니 우리가 경주에 오게 된 것은 몇 주 전에 이 친구가 보고 싶은 전시가 있다고 해서였다. 내가 바로 “가자!” 하고 호텔을 예약했는데, 여기에 왜 오게 되었는지는 잊어버리고 있었네. 이걸 보고 싶었구나.

친구가 끄덕인 문장을 곱씹다가 문득 회사 동료 몇이 떠올랐다. 이 전시를 연 작가처럼 뭔가를 만드는 사람들이었다. 한 팀에서 일하지만 나와 다른 분야다. 그들은 자신의 미대생 시절, 좋아하는 것, 앞으로 해보고 싶은 작업을 신이 나서 얘기해주곤 했다. 그러고 보니 이번 주에 회사에서 즐거운 일도 많았다. 그건 잠시 잊고 힘든 일만 생각하고 있었네. 방심한 틈에 깜박, 잊어버렸다.

행복은 여러 틈으로 들어온다. 어제는 지나치게 치밀하지 않았나, 싶다. 여행을 오면 행복해질 줄 알고 며칠 전부터 ‘주말엔 행복!'을 예견하니까 오히려 더 불행하게 보냈을 거다. 친구들이 그런 나 때문에 마음을 많이 썼다. 다행스럽게도 오늘은 괜찮아졌네.

아무리 힘들어도 똑바로 직시해야만 하는 날들이 있다. 피하고 싶지만 피할 수 없는 그런 날이 있지만, 다행스럽게도 삶은 하루만 주어지는 게 아니어서 그런 날을 외면할 수 있는 날도 있다. 그럴 때, 우리는 같이 걸을 수 있다. 나를 좋아해 주고 내가 좋아하는 사람들을 불러내 함께 걷는 거다. 어슬렁어슬렁 산책하다 보면 잊어버릴 수 있다. 잊어버리지 못할 수도 있다. 그치만, 그래도, 대부분, 잘 잊어버리곤 한다. 너무 치밀하지만 않다면 말이지. 내일은 또 출근해야 한다. 피하고 싶지만 피할 수 없는 그런 날들이 있는 거다.

우리는 간간이 모여 방송에 필요한 컷들을 찍었고, 이상룡 선생의 증손과 마루에서 식사를 하거나 집 앞을 흐르는 낙동강 변을 산책했다. 멀리 드론이 여름 하늘을 날아다니며 우리를 촬영하는 가운데 더위에 지쳐 강변을 걷고 있으니, 마치 슬럼프에 빠져 특훈을 받으러 내려 온 싱어송라이터 집단 같았다. 서울에서 하던 앨범 작업도 아득히 먼 일처럼만 느껴졌다. (194쪽)

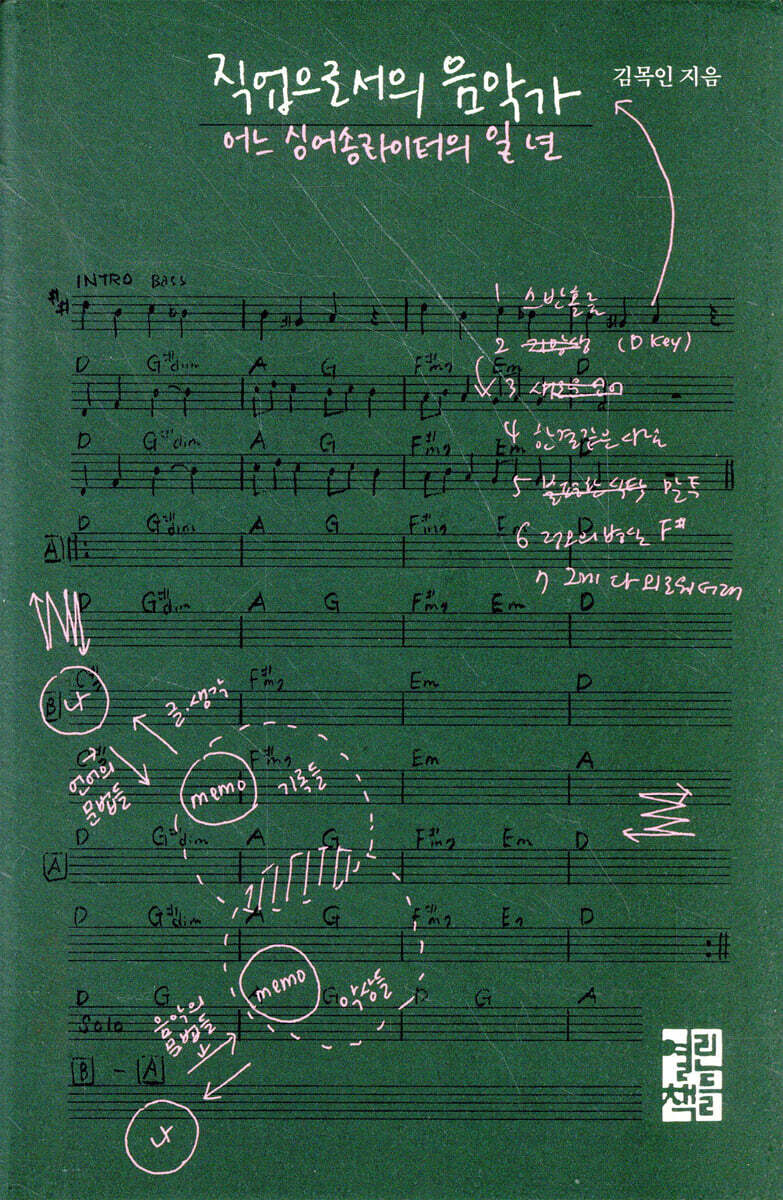

- 김목인 『직업으로서의 음악가』 중에서

-

직업으로서의 음악가김목인 저 | 열린책들

창작에 대한 고민과 직업 음악가로서의 사색은 활동 기간 전체를 아우른다. 싱어송라이터를 꿈꾸거나 직업 음악가의 삶이 궁금한 독자들은, 현실 음악가의 일상을 엿보는 특별한 재미를 맛보게 될 것이다.

직업으로서의 음악가

출판사 | 열린책들

직업으로서의 음악가

출판사 | 열린책들

박선아(비주얼 에디터)

산문집 『20킬로그램의 삶』과 서간집 『어떤 이름에게』를 만들었다. 회사에서 비주얼 에디터로 일하고 있다.

![[리뷰] 당신의 마음은 무엇으로 움직입니까](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250807-6a50262d.jpg)

![[클래식] ‘상주음악가’를 아시나요?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250425-5cba9e9d.png)

![[케이팝] 데이식스 : 노래가 이끈 지금](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241223-c5d9f9dd.png)

freedomwriter

2019.03.22