언스플래쉬

욕실에서 젖은 머리를 말리다 발견했다. 가만있어 봐, 이게 뭐지. 가르마 부근을 살피니 흰머리 한 가닥이 드러났다. 또래에 비해 흰머리가 늦게 나는가 보다, 안심하고 있던 차였다. 이것은 눈썹이 아니니, ‘백미’라고 부를 수도 없네? 혼자 농담을 하며 냉큼 고 한 올의 터럭을 뽑아 들었다. ‘세상에서 가장 작고 무력한 칼’ 같은, 나는 이것을 들고 선언했다.

‘삶이 내게 준 한 가닥 스크래치!’

오호! 이 생각 좀 멋진데? 시로 써야 하나? 때가 되면 다들 나는 흰 머리 하나 가지고 엄살을 부리고, 고시랑고시랑하는 일, 맞다. 직업병이다. 나는 호기롭게 손을 탁탁 털고, 잊어버렸다.

몇 달 뒤. 가르마 부근에(그때 그 부분!) 세네 가닥 모여 난 흰머리를 ‘또’ 발견했다. 이제 본격적으로 날 모양이지? 전에 한 가닥이 예고였군. 경고였나? 어쩌면 이제 나는 ‘젊은 여자’ 계열에서 빠질 때가 되었다는 암시일지도 몰라. 그렇다면 외교부장관 강경화 씨처럼, 스타일을 바꿔야 할까? 아니야. 아직, 아직! 난 아직 (늙을) 준비가 되지 않았어요! 욕실 안의 소리 없는 아우성에 빠져있는 내가 한심했다. 이번엔 뽑지 않았다. 재치 있는 문장도 떠오르지 않았다. 그저 돌멩이 하나가 발 아래로 포물선을 그리며 떨어지듯, 서늘했다. 거울 속 내 모습을 자세히 들여다보니 팔자 주름이 좀 진해진 것 같았다. 웃으면 눈가에 주름이 생기고, 뺨에 못 보던 기미도 생겼다. 나도 늙는구나! 나도, 늙겠구나! 여기서 방점은 ‘나도’에 찍혀야 한다. 나는 늙을 줄, 몰랐다. 아니, ‘알았지만 몰랐다’. 대부분 사람들이 죽을 것을 알지만 (정말로는) 모르고 살 듯이. 나는 거울 속 나를 한참 바라보았다. 늙음의 징후를 스스로에게서 찾은 첫날이었다.

시간은 사물을 낡게 하고 사람을 늙게 한다. 그게 다라면 억울할 텐데, 그것만은 아닌 것 같다. 시간은 노화를 겪게 하고 젊음을 거둬 가지만, 이따금 괜찮은 것도 준다. 가령 나를 화나게 하는 상황 앞에서 내 반응 속도를 느리게 만들었다. 예전 같으면 즉석에서 화를 냈을 텐데, 시간은 내게 참을성을 선사했다. 표정을 가다듬고, 숨을 고르는 방법을 (내가 모르는 사이에) 알려주었다. 혼자 충분히 생각해 본 후, 그 다음에 행동하는 여유를 주었다. 시간은 내게 사람을 고르는 법도 알려주었다. 어떤 사람과 진지한 이야기를 나누면 좋을지, 어떤 사람을 멀리 두는 게 좋을지 알게 했다. 시간은 내게서 날선 마음과 염세주의를 거둬가고, 이너피스와 낙천성을 (내가 모르는 사이에) 더 많이 품게 했다.

“당신은 어떻게 단단하고 긍정적인 마음을 가지게 되었어요?”

독자와 만나는 자리에서 종종 이런 질문을 받는다. 그때마다 매번 놀란다. 내가 단단하다고? 긍정적이라고? 나는 그런 사람이 아닌 것 같다고 생각하다가, 어쩌면 조금은 그런 사람이 되었을지도 모르겠다고 생각하다가, 무엇이 내 진짜 모습인지 몰라 그저 머리를 긁적인다. 나는 변화했는가? 그렇다면 시간이 내 얼굴과 검은 머리카락을 변하게 하듯, 내면도 바꾸어 놓았는가? 조금은 그럴지도 모르겠다. 흰머리를 자꾸 발견하게 되는 욕실에 서서, 낡아가는 사물에 둘러싸여서, 내가 쓴 책들이 늘어가는 책꽂이 앞에 서서 나는 ‘겨우’ 인정한다. 시간의 짓이구나! 시간이 자꾸 내게 무얼 주는 구나. 나쁜 것도, 좋은 것도 주는구나. 침묵 속에서, ‘별안간’이라고 느껴질 정도로, 내가 모르는 사이에, 시간은 얼마나 많은 일을 벌이고 있는가?

“그 다음에는 돌연히 여름이 와 있다.

여름은 갑자기 쳐들어온 듯, 그 강한 충격으로 대기는 뜨거워진다. 마치 어떤 껍질에서 터져나온 듯이 여름의 사물들은 충만하게 거기 서 있다. 그러나 여름이 어떻게 왔는지 아무도 듣지 못했다. 여름 역시 침묵 속에서 보내졌고, 여름의 충만함을 감싸고 있는 껍질이 침묵 속에서 갈라졌다. 시간이 거칠게 여름을 부려놓을 적의 그 소리는 아무의 귀에도 들리지 않았다. 모든 것이 침묵 속에서 일어났던 것이다.”

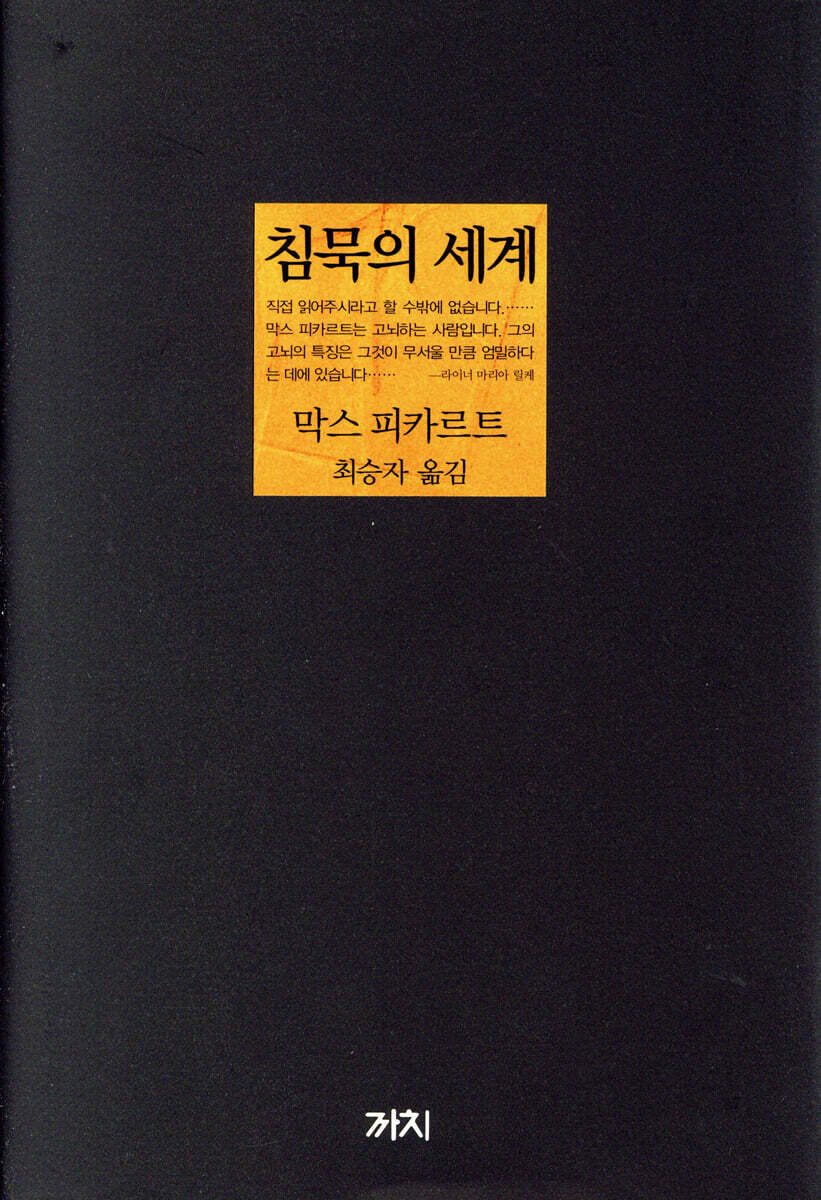

- 막스 피카르트, 『침묵의 세계』 113쪽

침묵 속에서. 시간은 무언가를 가져다 놓고 무언가를 거두어 간다. 이제 뭘 더 줄래? 내가 물으면, 시간은 주눅 든 기색도 없이 말한다. 아직도 많아, 줄 게 많아.

여름은 갔다. 밖에, 돌연히 가을이 와 있다.

-

침묵의 세계막스 피카르트 저/최승자 역 | 까치(까치글방)

침묵하는 사람들의 속에는 무엇이 존재하는지, 그리고 그것은 과연 어떠한 의미를 가지고 있는지에 대해서 이야기하면서 침묵은 인간의 근본 구조라는 것과 그 구조에 대해서 설명한다.

침묵의 세계

출판사 | 까치(까치글방)

박연준(시인)

1980년 서울에서 태어나 동덕여대 문예창작과를 졸업했다. 2004년 중앙신인문학상에 시 '얼음을 주세요'가 당선되어 문단에 나왔다. 시집『속눈썹이 지르는 비명』『아버지는 나를 처제, 하고 불렀다』가 있고, 산문집『소란』을 냈다.

![[요즘 독서 생활 탐구] 좋은 책을 보면 짖는 편집자, 책들이 계속 살아있을 수 있게](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251104-0c3f9d00.jpg)

![[김미래의 만화절경] 서울의 공원과 고스트 월드](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250922-2c09f7ab.jpg)

![[김미래의 만화 절경] 더께 밑의 우리, 더께 너머의 우리](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250630-d1bcfc30.png)

![[여성의 날] 여성이 여성에게 메아리로 전달하는 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250305-9919a514.png)

![[Read with me] 강동원 “세상에 없는 이야기를 좋아해요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241206-50501154.jpg)