언스플래쉬

요즘은 별일 없이 한 해가 흘러가는 게 행운처럼 느껴진다. 최근 몇 년간 정말 지나치다 싶을 만큼 삶은 나를 괴롭혔다. 아무리 애써도 잘 넘겨지지 않는 시간과 시간 사이에서, 나는 자주 흔들렸다. 흔들리는 마음을 잡으려고 책을 펼쳤고, 그 안에서 만난 문장들에 기대어 가까스로 한 해를 버텨냈다. 되는대로 살고 싶을 때마다 나를 지켜줬던 문장들을 살펴본다. 그 문장을 옮겨 적었을 때의 단단했던 마음을 떠올리면, 그냥 대충 살 수 없게 된다.

잘 보고 듣고 알고 그래서 잊지 않고

- 미야자와 겐지, 『비에도 지지 않고』 중

|

|

소설가 김연수의 인터뷰 기사를 읽다가, 작가가 이 시를 들으며 울었다길래 궁금해서 찾아본 시 전문 중에 발견한 문장이다. 지극히 평범해 보이는 이 문장이 이상하게 오랫동안 마음에 남았다. 사는 게 바쁘다고, 여유가 없다고, 얼핏 보고, 흘려 듣고, 대충 알고 그래서 금방 잊어버리는 일들이 얼마나 많은가. 잘 보지 못하고 잘 듣지 못해서, 제대로 알지 못해 잊어버려서 상처가 되는 일들이 얼마나 많을까. 간단한 이 한 문장을 해내는 게 얼마나 어려운 일인지… 그래서일까, 이 짧은 문장을 읽고 적는 데 꽤 오랜 시간이 걸렸다. 완벽하지 못하더라도 할 수 있는 한 뭔가를 또 누군가를 이해하고 기억하기 위해 노력해야겠다고 다짐했던 날이었다.

트라우마라는 말의 가장 오래된 뿌리는 ‘뚫다’라는 뜻의 그리스어다. 트라우마에 의해 인간은 꿰뚫린다. 정신분석 사전은 그 꿰뚫림의 순간을 구성하는 요소들로 충격의 강렬함, 주체의 무능력, 효과의 지속성 등을 들고 있다. 그러나 이런 설명으로는 실감이 발생하지 않는다. 그래서 언젠가 다음과 같은 설명을 들었을 때에야 나는 그것이 무엇인지 아주 조금 이해할 수 있었다. “트라우마에 관한 한 우리는 주체가 아니라 대상에 불과하다.” 그러니까 ‘나는 트라우마를…’이라는 문장은 애초에 성립될 수 없다는 것이다. 우리는 오직 ‘트라우마는 나를…’이라고 겨우 쓸 수 있을 뿐이다.

한 인간이 어떤 과거에 대해 ‘주체’가 아니라 ‘대상’이 되어버리는 이런 고통이 얼마나 참혹한 것인지 당사자가 아닌 이들은 짐작하기 어렵다. 그러나 그렇기 때문에 더 많이 공부하고 더 열심히 상상해야 하리라. 그러지 않으면 그들이 ‘대상으로서’ 살아가고 있다는 사실을 잊는다. 그걸 잊은 사람들이 그들에게 말한다. 이제는 정신을 차릴 때가 되지 않았느냐고, 더 이상 다른 사람을 불편하게 만들지 말라고. 이런 말은 지금 대상으로 살아가는 이들에게 주체가 될 것을, 심지어 남을 배려할 줄 아는 주체가 될 것을 요구하는 말이다. 당신의 고통이 나를 불편하게 한다는 말은 얼마나 잔인한가. 우리가 그렇게 잔인하다.

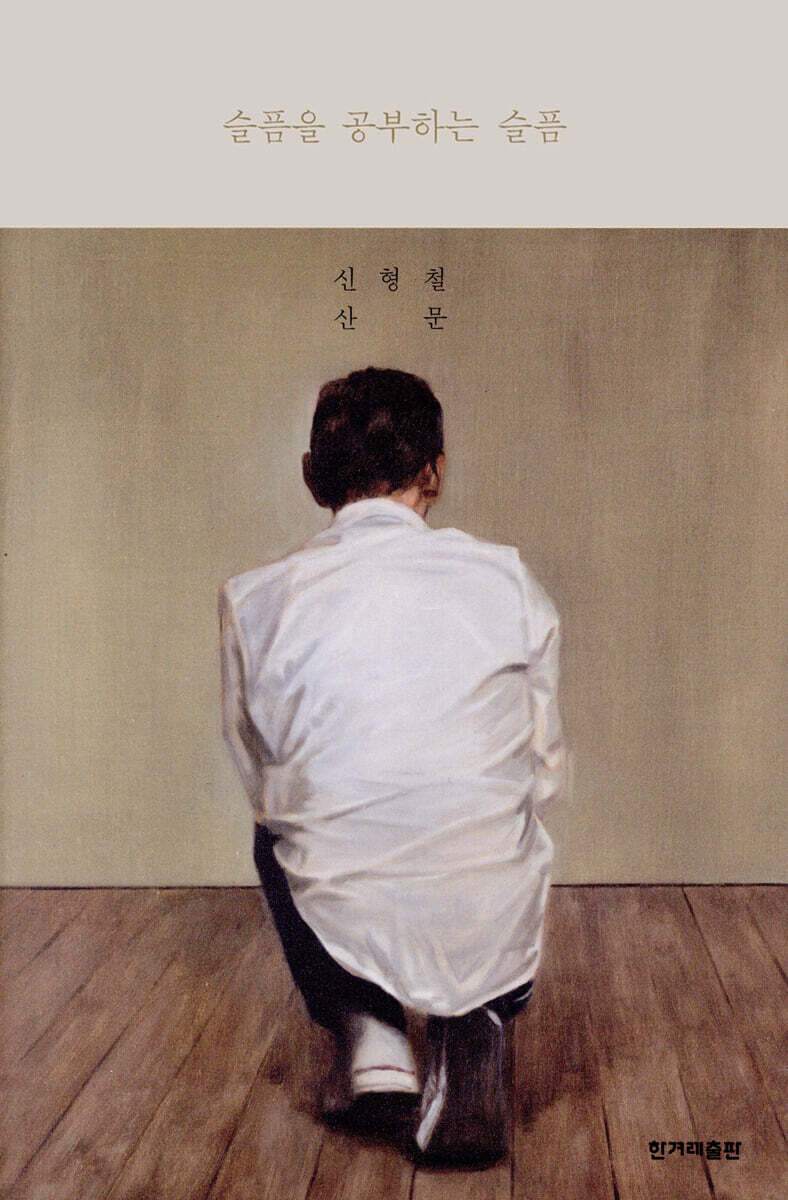

-신형철, 『슬픔을 공부하는 슬픔』 43~43쪽

다른 사람은 겪지 않은 나의 슬픔을 지나오면서, 위로의 말 앞에 망설이는 시간이 길어졌다. 슬픔과 고통을 위로하겠다고 하는 말들이 너무 성급한 건 아닐까, 고민이 깊어진다. 꿰뚫려 보지 않은 다음에야 그 고통이 어떤 것인지 평생 알 수 없을 텐데… 다른 사람이 날 이해하지 못하는 것처럼 나 역시 그럴 것이기에, 타인의 슬픔 앞에서 내가 할 수 있는 건 아무것도 없다는 생각에 좌절하고 슬퍼할 때, 그렇기 때문에 그 슬픔에 대해 더 많이 공부하고 상상해야 한다고 말하는 사람의 문장을 옮겨 적었다.

네 입장에서 말하자면, 고통이 있으면 달래고 불꽃이 있으면 끄지 말고 잔혹하게 대하지 마라. 밤에 잠 못 이루게 하는 자기 안으로의 침잠은 끔찍하지. 타인이 너무 일찍 나를 잊는 것 또한 마찬가지야. 순리를 거슬러 빨리 치유되기 위해 자신의 많은 부분을 뜯어내기 때문에 서른 살이 되기도 전에 마음이 결핍되어 새로운 사람을 만나 다시 시작할 때 줄 것이 별로 없어져 버려.

-안드레 애치먼, 『그해 여름 손님』 278~279쪽

우리는 타인의 슬픔에만 무지한 게 아니다. 나의 것이라고 해도, 그 슬픔이 어떤 것인지 잘 알지 못한다. 소설 속 주인공 아버지에게 내 지친 마음을 들킨 기분이 들어 한동안 멍하니 같은 문장을 반복해 읽었다. 나는 내가 뜯겨 나가는 줄도 모르고 스스로를 재촉했던 거였다. 나는 나에게 너무 잔인했다. 다행히도, 어떤 문장은 오래된 상처를 치유하고, 비로소 그것을 제대로 보게 한다.

자신의 학벌이나 유명한 회사의 명함, 얼마나 부자이고 많은 걸 가졌는지를 어떻게든 겉으로 드러내려는 사람들이 있는 반면, 누가 물어 보지 않는 이상 그런 이야기는 함구하는 사람들이 있다. 실상 그들에게 그런 ‘레테르’는 피상적인 상징에 불과하다. 진짜로 실력이 있다면 품위가 생기고 품위가 있으면 성급하게 자신의 조건들을 드러내며 주장할 필요가 없다. 같은 맥락으로 교토 사람들에겐 직설 이상으로 ‘자기 자랑’은 금물이다. 대놓고 하는 자기 자랑만큼 창피하고 촌스러운 것은 없다고 생각한다. (중략) 교토 사람들에게는 돈보다도 가치관이나 살아가는 자세가 더 중요하다. 그리고 그들은 자극적으로 화려한 생활보다는 심플하고 온화한 삶의 방식을 지지한다. 교토에서는 수억 연봉도, 고급 외제 차도, 명품 브랜드도 그다지 매력적으로 보이지 않는다. 교토라는 환경 자체만으로도 충분히 근사하기에 나답게 살아가면 그것으로 족하다. 좋아하는 일을 원하는 대로 하면서 살아가기를 바라고, 인생에서 무엇을 원하는지, 무엇이 나에게 깊은 충만감을 줄 수 있는지, 반면 무엇이 필요 없고 의미 없는지를 자연스럽게 깨달아간다.

(중략) ‘이 삶의 방식이야말로 나한테 맞는 방식’임을 아는 것. 무리하거나 타산적이 되거나 폼 잡거나 하는 것을 멈추고 본연의 모습으로 존재하는 것. 진정한 호사란 내가 어떤 인생을 살 것인가, 그 삶의 방식을 정할 자유일 것이다.

-임경선, 『교토에 다녀왔습니다』 176~177쪽

살수록 어떻게 살아야 할지 점점 더 알 수 없게 되어버렸다. 이걸 택하면 저게 중요한 것 같고, 저걸 택하면 이걸 놓쳐서는 안될 것 같은 생각에, 어떤 것도 선택하지 못하고 제자리에서 맴맴 도는 기분이다. 어떻게 살아야 할지 그 답을 찾겠다고 작정하고 읽은 책에서는 별 소득이 없었는데, 여행을 앞두고 읽은 한 여행 에세이에서 의외의 힌트를 얻었다. 어떤 인생을 살 것인지는 내가 정하는 것이고, 나에게 딱 맞는 삶의 방식을 알기 위해서는 내가 어떤 사람인지, 좋아하는 일이 무엇인지, 어떤 것에서 충만함을 느끼는지를 알아야 한다는 것.

다른 사람의 방식과 나의 방식은 당연히 다를 수 밖에 없다. 이렇게 살라고 강요하는 문장이 아니라, 이것이야말로 나에게 맞는 문장이야! 라고 생각되는 문장들을 끌어 모으다 보면 내 본연의 모습으로 존재할 수 있는 삶의 방식을 알게 되지 않을까.

올해 내 옆에 함께했던 문장들 덕분에 2018년을 무사히 살아왔다. 겨우 겨우 힘든 시간들을 버텨왔다고만 생각했는데, 마음에 드는 문장을 읽고 쓰는 과정에서 내가 어떤 사람인지 조금은 알게 된 것 같다.

다가오는 해에는 또 어떤 문장들을 만나게 될까? 나의 2019년도 잘 부탁해!

-

교토에 다녀왔습니다임경선 저 | 예담

성실하게 노력하지만 결코 무리하지는 않고 자신의 페이스를 스스로 만들어갔고, 끝없는 욕망보다는 절제하는 자기만족을, 겉치레보다는 본질을 선택하는 삶을 살아갔습니다.

최지혜

좋은 건 좋다고 꼭 말하는 사람

![[김미래의 만화절경] 어제 뭐 먹었어?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251027-5031a641.png)

![[이상하고 아름다운 책] 우정 읽기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250930-c0b54c6c.jpg)

![[구구X리타] 영원이라는 불가능에 도달하기 – 내가 글을 쓰는 이유](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250708-27b9652d.jpg)

![[구구X리타] 야쿠자의 심장을 가진 여자 - 존엄을 위해 싸우는 마음에 대하여](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250527-ab0fd518.png)