요즘 독서 생활 탐구

우리는 요즘 책을 통해 어떻게 만나고 있을까요? 온갖 종류의 콘텐츠가 범람하는 오늘날 변함없이 책을 읽고, 책을 통해 연결되는 사람들이 있습니다. 고유한 방식으로 독자를 만나고 있는 뉴스레터, SNS, 출판사와 서점, 북페어 운영자의 이야기를 전합니다.

과연 오늘날 사람들은 온라인에서 진지하고, 길이가 긴 텍스트 읽기를 아주 싫어할까?

대부분의 사람들은 이 질문에 대하여 길게 생각할 것도 없이 고개를 끄덕일 것이다. 하지만 지난 약 4년간 나의 경험은 그와는 조금 다른 가능성을 보여주었다.

나는 2021년부터 2025년 중순까지 약 4년 간 논픽션 책을 위주로 읽으며 시사적인 질문을 던지는 1인 뉴스레터를 발행했다. 처음엔 그저 회사에 눈치 보이지 않을 정도의 구독자를 소소하게 모아 읽고 써가면 좋겠다고 생각했지만, 입소문만으로도 종료 시점에는 구독자가 1만여 명이 모였고, 평균 오픈율도 통상 미디어 분야 뉴스레터 오픈율(약 20%)의 두 배 수준인 40~50%를 유지했다. 매 레터에는 굉장히 긴 피드백이 도착했고, 그 피드백을 보낸 이들은 고등학생부터 대학원생, 개발자, 목사, 주부, 80대 은퇴자까지 다양했다. 이들 가운데는 오늘날 독서계가 잠정적 독자라고 상정하지 않는 이들도 많았다. 어리둥절해질 만한 일이었다.

2021년 초, 뉴스레터를 기획하는 과정에서 나는 “내가 온라인에서 정말로 읽고 싶은 글, 재밌는 글은 무엇인가?”라는 질문을 중심에 품고 있었다. 그리고 이 질문에 대한 답은 “왜 굳이 언론사 '뉴콘텐츠팀'* 기자가 '올드미디어'인 책을 가지고 한 회당 원고지 90~100매를 넘어서는 분량의 뉴스레터(<인스피아>)를 기획했는가"에 대한 질문과도 연결된다.

(*뉴콘텐츠팀 = 편집국 소속으로 뉴미디어 환경을 분석하고 지면이 아닌 다른 형태의 영상 콘텐츠 등을 기획, 생산하는 팀)

인스피아를 시작하기 전, 나는 오랫동안 필자로서도 독자로서도 읽고 쓰기에서 진정한 '재미'를 찾진 못했다. 기자로서 글을 쓰는 일은 사회정의나 업의 차원일 뿐 거기서 즐거움을 찾을 생각은 별로 해보지 못했다. 더구나 SNS와 온라인에서 맥락 없이 뚝뚝 떨어진 기사들은 제대로 읽히기보다는 제목만 읽히고 악플만 달릴 뿐이었다. 그럴 때면 자조 섞인 목소리로 “무플보단 악플이 낫다”고 하곤 했지만 마음 한켠에서는 '아무도 먹지 않을 밥을 매일같이 짓는 사람'이 된 듯 시무룩한 마음이 자라났다. 제대로 읽히지 않을 글을 대체 왜 써야 하는가?

한편, 이 시대의 독자로서 냉정하게 오늘날 온라인에서 재밌고, 읽을 만한 가치가 있는 글이 얼마나 되는지에 대한 회의감도 있었다. 기사뿐 아니라 오늘날 온라인에서 쉽게 찾아볼 수 있는 글들은 대체로 즉각적이고 단편적인 반응들, 외치는 목소리들로만 가득하다. 대체로 기사를 쓸 땐 이미 선악의 바구니를 양쪽에 걸어두고 공을 각각의 바구니에 담아 넣듯 빠르게 가치판단을 하게 되지만, 세상은 그런 식으로 돌아가지 않는다.

이때, 읽고 쓰는 재미를 되찾겠다고 선언한 – 필자이자 독자로서의 나는 '책'과 '뉴스레터'라는 키워드에서 잠정적인 답을 구하게 되었다.

우선 무조건 책이 훌륭하고 유익하기 때문에 책을 집어 든 것은 아니었다. 책에는 아주 다양한 사람들의 개성과 SNS가 미처 담지 못한 고집, 열정이 담겨있고, 나는 그들의 목소리에 조용히 귀를 기울인다. 우리가 SNS에서 과연 자신의 전 재산을 포기하고 수십 년간 사회운동에 매진하는 억만장자의 이야기, 소중한 사람을 교통사고로 잃고 반평생을 사고에 대해 연구해 온 저널리스트, 18세기 사람들의 산책하는 모습을 관찰한 작가, 테러리스트에게 살해당할 뻔한 소설가의 이야기를 수백 페이지 분량으로 읽을 수 있을까? 그렇게 차분히 한동안 그들의 목소리에 귀기울이다 보면, 자연스럽게 내가 선 시공간에 대한 질문과 엮여가며 새로운 생각이 흘러들었다. 따로 목적, 계획을 정해두지 않고 빠져들어 읽을 때 더 새로운 세계를 만날 수 있었다. 이런 과정을 나는 뉴스레터에서 ‘해찰’이라는 키워드로 표현했다.

'뉴스레터'라는 형식 또한 중요했던 이유는, 좋은 소통을 위해서는 쓰는 사람의 각오뿐 아니라 읽는 사람의 각오 및 준비도 필요하기 때문이었다. 누워서 핸드폰으로 140자 내외의 글만 보고서 한 사람의 삶을 판단하려고 하는 사람에게는 어떤 이야기를 해도 통하지 않는다. 나는 알고리즘에서 벗어난 '뉴스레터'라는 지대에서, 읽기에 만만치는 않더라도 일단 읽고 나면 색다른 생각을 하게 해주는 글을 나누고 싶었다. 그리고 그 과정에서 그의 마음속에서 낯선 생각이 피어나길 원했다. 이는 뉴스레터에서 '구독자'가 아닌 '연구자'라는 호명을 한 이유이기도 했다. 우리에겐 여전히 모종의 지대가 필요하다.

나는 오늘날 사람들이 더 이상 읽기를 싫어한다는 것은 전혀 사실이 아니라고 생각한다.

이를 가장 잘 보여주는 실례는 '텍스트의 종말'이자 ‘AI, 숏폼의 시대’라고들 하지만 미국의 대표적인 뉴스레터 플랫폼인 서브스택Substack의 유료구독자 및 매출은 꾸준히 우상향 그래프를 그리고 있다는 서살이다. 서브스택은 올해 7월엔 거액의 투자를 받아 유니콘 기업 반열에 오르기까지 했다. 한편 기존 언론사 사이트들은 생성형AI의 유행으로 인해 심하게는 페이지뷰(PV)가 반토막이 나기도 했다.

요는 결국 ‘어떤 글’이냐의 문제다. 과연 오늘날 우리는 만족스러운 읽기 경험을 하고 있을까? 만약 그렇지 못하다면, 우리는 이 시대에 걸맞은 새로운 읽고 쓰기의 방식을 발명해 가야 하는 것이 아닐까? 알고리즘으로부터 자유로울 수 있는 뉴스레터는 온라인 공간에서의 읽기의 새로운 가능성을 품고 있다. 그리고 그 뉴스레터라는 공간에서 우리는 새로운 읽기 쓰기를 실험해 볼 수 있다.

사소한 것들에 주의력을 빼앗기기 너무나도 쉬운 시대다.

이런 상황이 문제적인 이유는, ‘문해력 문제’보다도 그 산만함이 우리에게서 읽고 작당하고 궁리하는 '재미'를 빼앗아가기 때문이다. 오늘날에도 더 많은 사람들이 무력해지는 대신 새로운 방식으로, 읽고 쓰는 것을 궁리해 갈 수 있기를 바란다.

* AI 학습 데이터 활용 금지

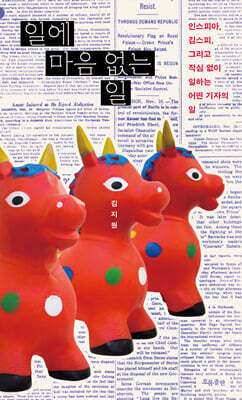

김지원

2013년 경향신문에 입사해 사회부, 정책사회부, 문화부 등을 거쳤다. 2021년 8월부터 2025년 7월까지 책을 기반으로 한 인문교양 1인 뉴스레터 <인스피아>를 기획, 발행했다. 텍스트 생태계와 미디어 전반에 관심이 많다. 지은 책으로 『지금도 책에서만 얻을 수 있는 것』『메모의 순간』『일에 마음 없는 일』이 있다.

![[요즘 독서 생활 탐구] 푸더바, 마이너한 소재를 메이저하게 소개하기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251104-111fa4d7.jpg)

![[요즘 독서 생활 탐구] 포엠매거진, 정반대의 속성을 가진 둘이 만나면](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251104-64c0c3f9.jpg)

![[요즘 독서 생활 탐구] 좋은 책을 보면 짖는 편집자, 책들이 계속 살아있을 수 있게](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251104-0c3f9d00.jpg)

![[요즘 독서 생활 탐구] 책과참치, 독서하는 모든 사람이 서평가다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251104-a682c01f.jpg)