얼마 전 한 선배에게서 들었다. “내가 마쓰다 미리와 무관할 수 있을까.” 마쓰다 미리를 출간해 온 대형출판사의 임프린트 브랜드에서 독립한 선배는 어느 날 생각했다. ‘내가 마쓰다 미리를 안 낼 수 있을까.” 어떤 식의 독립. 어떤 식의 갱신. 그런 과정에서 한 사람에게 옛것, 오랜 것, 나이 든 것과 헤어지지 않는다는 결심은 헤어질 결심보다 오히려 결심(決心)에 가깝지 않은가 싶었다. 내가 오카자키 교코에 대해 쓰는 것도 그와 비슷할까. 오카자키 교코는 내게 살아 있는 동시에 죽은 작가 같다. 1980-1990년대를 풍미했지만, 96년 집 근처에서 당한 교통사고로 지금껏 창작은 휴지 상태. 그의 적다고 할 수 없는 많은 작품은 가벼우면서도 무거워서 ‘버블’이라 이름 붙은 시대를 너무도 정확히 환기한다. 덕분에 겪은 적 없는 시대와 도시를 너무도 생생하게 읽을 수 있다.

“나는 늘 한 사람의 여자아이에 대해 쓰려고 한다. 늘. 단 한 사람의. 외톨이인. 한 여자아이가 추락하는 모습을. 한 여자아이가 떨어지는 것. 한 여자아이가 망가지는 것. 그것은 우리들의 다른 모습일 뿐이다. 어느 거리, 어느 시간, 누구라도. 이 시대의 무너짐. 그런 것들을.” (『우리는 모두 잊어버리네』, 오카자키 교코 이야기집, 근간)

작년 초 한 번역가에게서 연락을 받았다. 오카자키 교코의 만화들을 덕분에 잘 읽었다고. 본인이 감사를 표할 수 있는 방법, 본인이 잘 기여할 수 있는 방법은 그녀의 유일한 이야기집을 번역하는 게 아닌가 한다는. 그 덕분에 교코가 그림 없는 텍스트책을 썼다는 사실을 알았다. 그런 경로로 위와 같은 문장을 얻은 것이다. 픽션과 논픽션이 마구 섞인 그 책에는 ‘이야기집’이라는 이름이 붙어 있다. 거기에는 이야기의 주인공과 이야기의 주인이 한데 있다.

“우선 여자아이에게 이름을 붙여보자. 굳이 이름을 붙일 필요는 없지만. 이름 붙이지 않는 것도 나름의 방식이 되거든. 하지만 그건 다른 기회에. 자, 이름을 붙여보자. (……) 어떨까. 꼭 맞는 이름이 있을까. 한 여자아이에게 꼭 맞는 이름이. 그 아이에게 (이를테면) 린다라는 이름을 붙이면, 그 소녀는 린다 사이즈의 행복과 불행과 어려움과 지루함을 살아간다. 도나에게는 도나 것이 있다. 프랑스풍이라면 샤를로트, 카트린, 아가트 같은 거. 아가트와 프레가트는 아름다운 운을 이룬다. 러시아풍이라면 나스타샤나 마리나, 차우셰스카 같은 거. 그 아이는 러시아풍 소녀의 행복과 불행과 어려움과 지루함을 살아간다. 그것이 어떤 것인지는 사실 전혀 짐작 가지 않지만. (……) “짐작이 안 된다”로는 곤란하지. 단서가 적어도 괜찮아. 하나만으로도 충분할 때도 있어. 이름이란 게 그런 거잖아.” (같은 책)

작가는 이름을 붙인다. 굳이 그럴 필요가 없을 때는 이름을 붙이지 않는데, 그것 역시 나름의 방식이 되어서다. 실제로 그의 특기는 이름을 붙이면서 이름을 떼는 것. 이를테면 본명을 별명으로 덮는다. 『헬터스켈터』의 리리코처럼. 『치와와』의 치와와처럼.

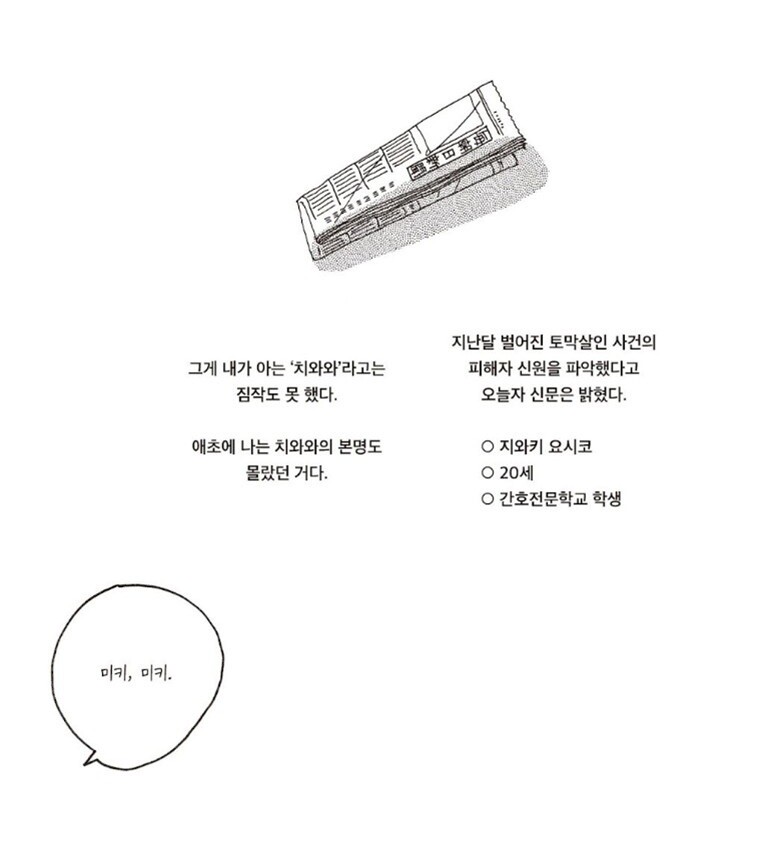

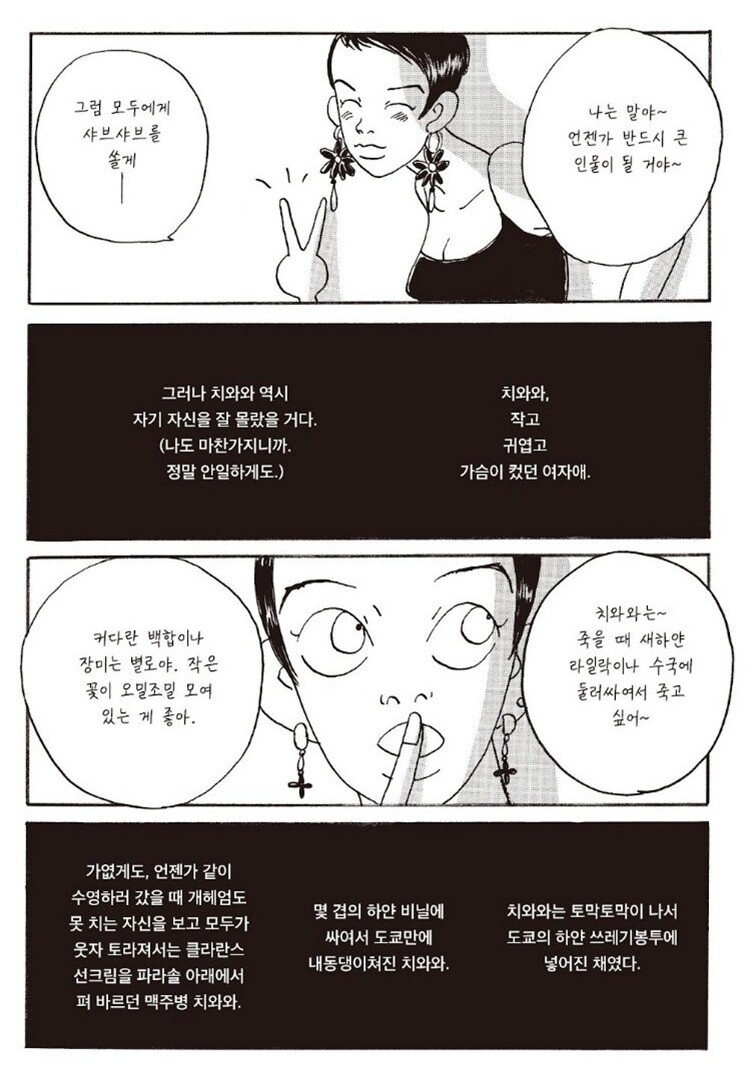

오카자키 교코, 『치와와』, goat, 125, 128,132쪽

오카자키 교코, 『치와와』, goat, 125, 128,132쪽

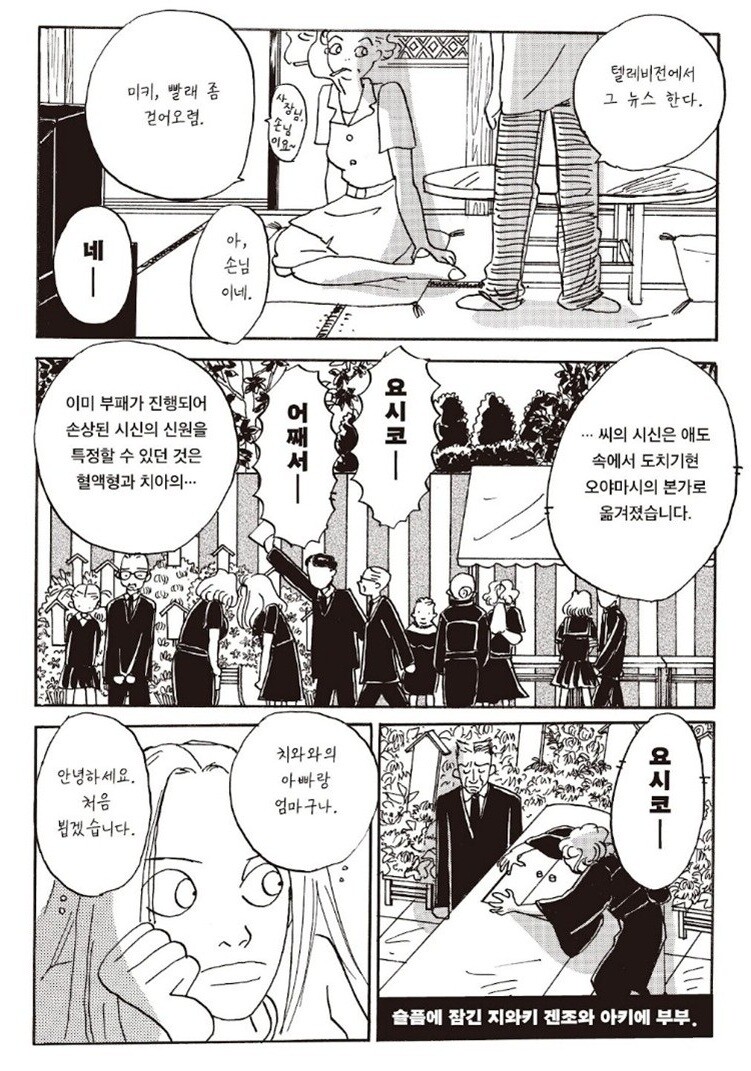

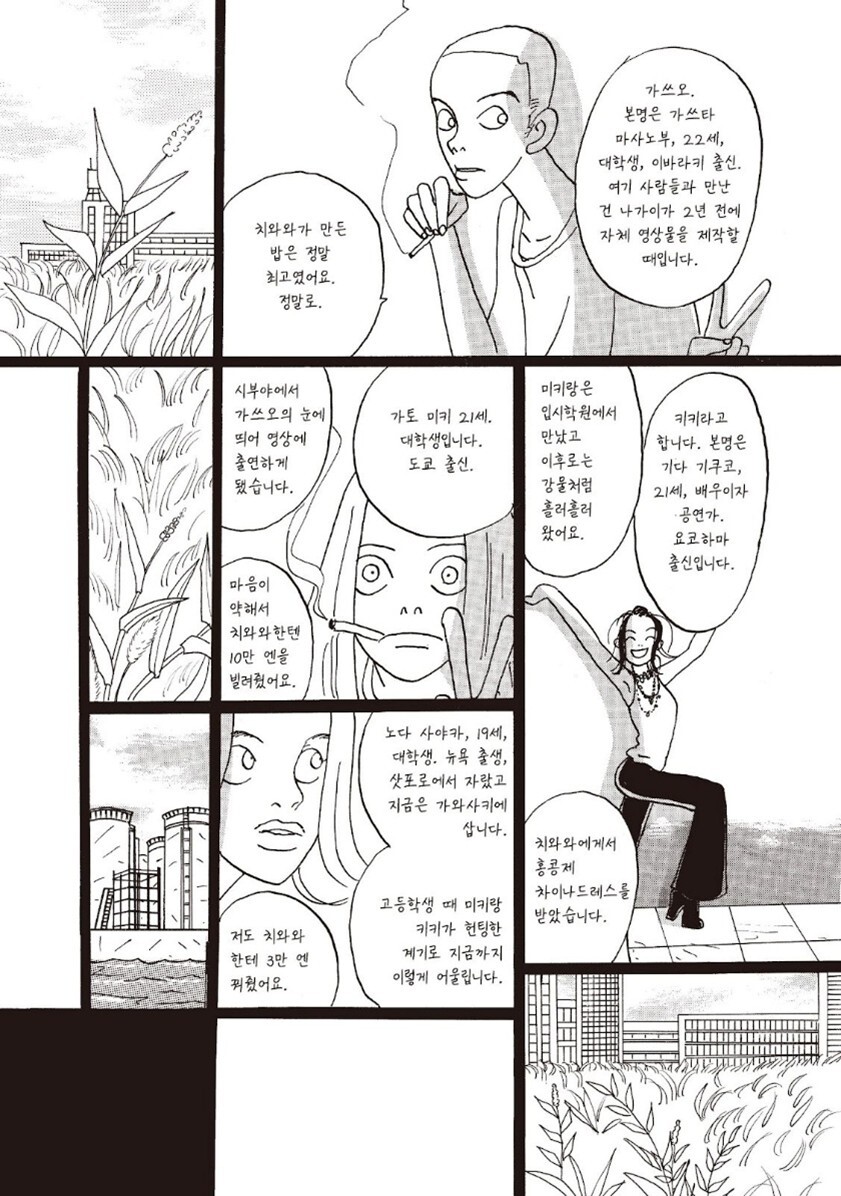

잔인하게 살해되어 유기된 사건의 피해자로 치와와는 등장한다. 치와와를 모르는 사람들은 ‘여대생 토막살인 사건’이라고 부르지만, 치와와를 아는 우리들은 이를 ‘치와와 사건’이라고 부른다. 매스컴과 평론가가 이야기하는 ‘한 여대생’은 간호학생으로 도시에서 자리 잡지 못한 채 방황하던 가녀린 청년으로 등장한다. 우리들은 못마땅하다. 그것은 치와와를 잘 설명해 주지 못한다. 그러나 그것은 우리가 치와와의 전부를 알고, 외부는 치와와를 너무나 큰 축척으로 압축해서만은 아니다. 오히려 외부는 우리가 모르는 사실들(치와와의 본명—지와키 요시코, 치와와의 친부와 친모, 치와와의 전공 등)을 알고, 우리는 치와와를 치와와로서만 알 뿐이다. 우리에게는 치와와로서의 그녀만이 진실이다. 왜냐하면 치와와는 우리 인생에 걸어 들어온 첫날부터 그 자신을 치와와로 소개했기 때문이다. 다른 치와와가 궁금해진 나는 치와와의 뒷면을 조사하기 시작한다. 가장 사이가 좋았던 친구에게서, 치와와와 사귄 적 있는 이들에게서, 치와와와 나누었던 대화와 함께했던 사건들을 채집하여 모자이크하기 시작한다. 이제껏 치와와가 요시다에게 차인 줄 알고 있던 나는 치와와에게 도리어 좋아하는 사람이 있었다는 이야기를 듣고 혼란스러워진다.

“그랬다. 치와와는 말 그대로 소재 불명인 채로 우리들의 집을 전전하던 시기가 있었다. 우리 집에도 왔었다. 부모님과 여동생, 남동생과 함께 사는 파리미용실 2층의 내 방에, 치와와는 2주간 묵었다.” (『치와와』, 140쪽)

같은 책, 141쪽

같은 책, 141쪽

그때 나는 치와와와 밥을 먹고 목욕탕에도 같이 갔다. 목욕탕에서 치와와의 가슴을 보면서 나는 저애의 몸에도 나의 몸에도 같은 사람(요시다)의 손이 닿은 적 있음을 인식한다. 분리된 신체의 기묘한 연결. 이 대목은 독자를 놀라게 했었다. 저런 식의 역지사지는 드물다고. 저런 식으로 자아라는 관념을 뭉갤 수도 있음을 나는 조금 경이에 찬 눈으로 바라보았었다. 실제로 교코는 미용실집의 아이로 태어났다. “친구와 헤어져 본 사람에게”라는 부제를 이 작품에 붙인 걸 보면 그에게 치와와와 같은 친구가 있었다는 것도 사실일 것이다.

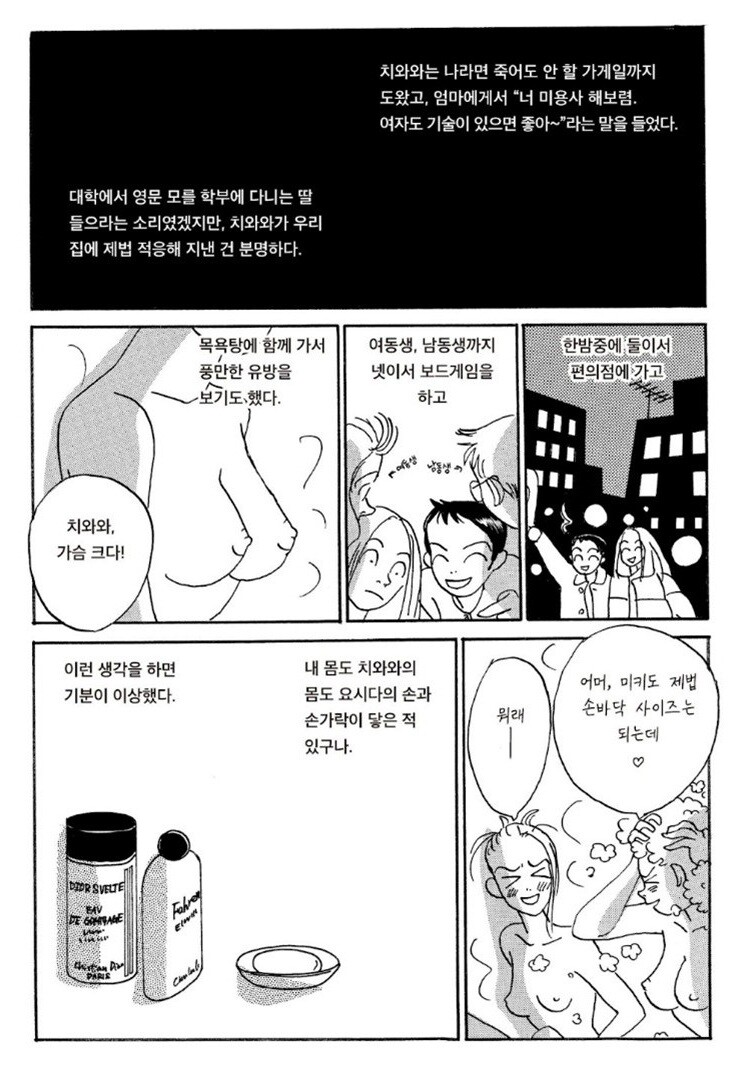

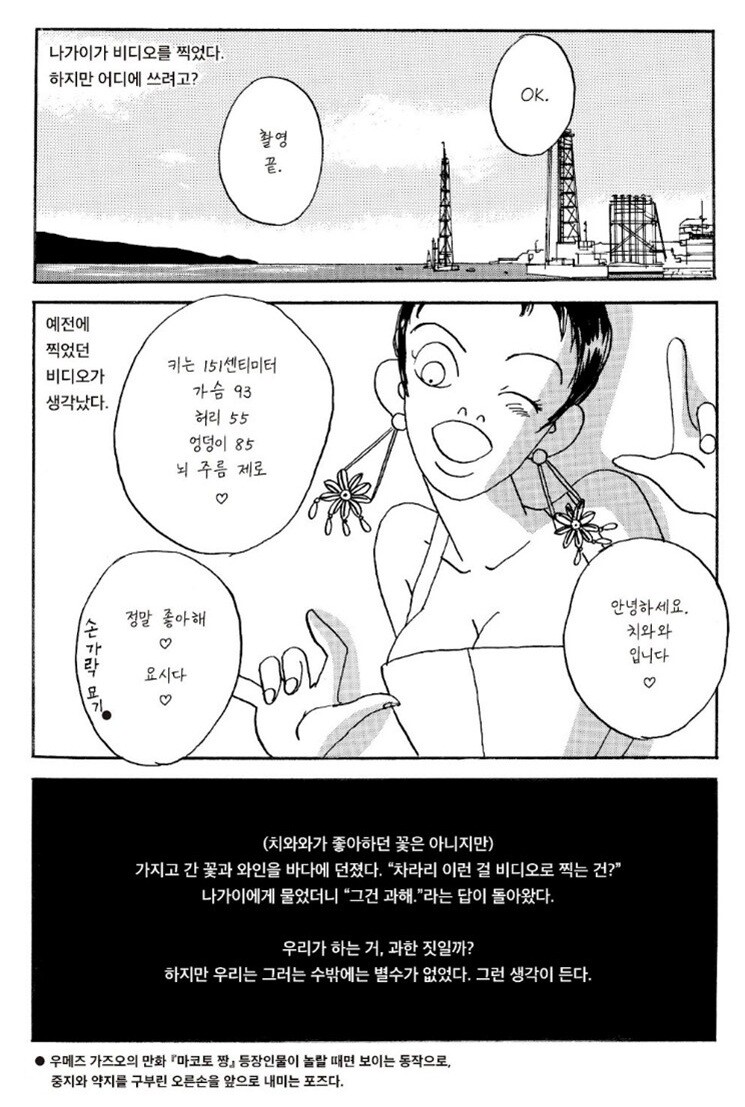

“그 무렵, 치와와는 메이크업 학원도 그만두고 파트타임도 땡땡이치고 모델 일도 펑크내다가 에이전시에서도 잘렸다. 그 후에 치와와의 얼굴과 가슴, 엉덩이를 본 것은 비디오에서였다.” (같은 책, 144쪽)

같은 책, 144, 150쪽

같은 책, 144, 150쪽

누군가의 시선을 눈치채면 꺄호 하면서 응석부리던, 하지만 혼자 있을 때 굉장히 쓸쓸하고 슬픈 표정을 지어, 보는 사람의 연민을 자아내던 치와와. 마지막으로 나는 치와와 사건 이삼 일 전에 치와와를 만난 적 있는 서점직원의 이야기를 듣는다. 치와와는 그날 『매일반찬 365』라는 요리책을 사러 왔고, 직원은 구설이 많은 치와와를 어떻게 대해야 할지 막막해했다. 그의 당혹에 아랑곳 않고 치와와는 “다들 잘 지내?” 하고 물었다. “모두와 만나고 싶다.”라고 치와와는 그리움에 젖은 눈을 내리깔고 어렴풋한 미소를 지었다.

같은 책, 154, 158쪽

같은 책, 154, 158쪽

그리고 우리들은 살아간다. 우리들 중 하나인 나가이는 우리 한 명 한 명씩을 비디오에 담는다. 어디에 쓰려고는 아니다. 치와와를 생각하며 던지는 꽃은, 물론 치와와가 좋아하던 꽃은 아니다.

“이름과 나이가 정해지고 나면, 이미 끝난 거나 다름없다, 라는 건 결코 아니다. 여기서부터 길고 긴 외과수술이 시작된다. 길고 긴 탐사가 시작된다. 수지가 맞지 않는 사립탐정이 된다. 그 여자아이, 단 한 사람의, 외톨이 여자아이가 용납할 수 있는 것/용납할 수 없는 것을 목록으로 만들어 나간다. 아무래도 좋은 것/아무래도 좋지 않은 것을 목록으로 만들어 나간다. 그녀에게 아픈 것/아프지 않은 것을 지도화해 나간다. 지도를 만든다. 연표를 만든다. 그녀의 역사와 시간을 거슬러 올라간다.” (『우리는 모두 잊어버리네』)

사실 중요한 것은 이름이 있는가 없는가 하는 것도 그 이름이 진짜인가 아닌가 하는 것도 아니다. 그보다 중요한 것은 우리가 누구를 부를 것인가, 누구에게 불릴 것인가 하는 것. 그리고 또 하나, 우리는 이야기 속에서 산다는 것. 이야기의 주인이자 이야기의 주인공으로 동시에 살아간다는 것. 그렇기에 우리는 보편이자 개별일 수 있고, 언제든 우리 본위대로 한쪽을 고르거나 배제할 수 있다.

* AI 학습 데이터 활용 금지

치와와

출판사 | 고트(goat)

김미래

대학에서 문학을 공부한 후 2010년 문학교과서 만드는 일로 경력을 시작했고, 해외문학 전집을 꾸리는 팀에서 일하면서 새로운 총서를 기획해 선보였다. 책을 둘러싼 색다른 환경을 탐험하고 싶어져 크라우드펀딩 플랫폼의 출판 분야에서 매니저로 지냈고, 현재 다양한 교실에서 글쓰기와 출판을 가르친다. 출판사뿐만 아니라 출판사 아닌 곳에서도 교정·교열을 본다. 편집자는 일정한 방침 아래 여러 재료를 모아 책을 만드는 사람이다. 다만 방침을 만들고 따르는 일에 힘쓰면서도, 방침으로 포섭되지 않는 것의 생명력을 소홀히 여기지 않으려고 한다. 직접 레이블(쪽프레스)을 만들어 한 쪽도 책이 될 수 있음을 보여 주는 낱장책을 소개한 것도, 스펙트럼오브젝트에 소속되어 창작 활동을 지속해 온 것도 그러한 노력의 일환이다. 창작자, 기획자, 교육자 등 복수의 정체성을 경유하면서도 이 모든 것은 편집이므로 스스로를 한 우물 파는 사람이라 자부한다.

![[나이듦을 읽다] ‘죽어감(dying)’에 대한 정밀한 지도가 필요하다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251124-c40a9023.jpg)

![[이다혜 칼럼] 수치심 없는 부유함이 주는 시각적 쾌락](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251124-fccd2b5d.jpg)

![[김해인의 만화절경] 너 같은 사람 나 같은 사람](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251110-fb1ac232.jpg)