나는 물욕이 별로 없는 편이다. 이건 다행스러운 일이다. 어차피 돈도 없기 때문이다. 그런 내게도 당장의 구매 욕구를 참지 못하는 물건이 있으니 그건 바로 책이다.

정확한 숫자를 밝힐 수는 없지만 나는 매달 내 경제 형편 치고는 큰 금액을 모 인터넷 서점 사이트에 쓴다. 언제부터 이렇게 됐는지는 모르겠지만 꽤 어릴 적부터 그랬다. 읽고 싶은 책을 당장 손에 넣지 못하면 불안하다. 옷 한 벌 사는 데에는 몇 달이고 고심하지만 소위 ‘벽돌책’이라 불리는 수만 원짜리 하드커버 양장은 필요하다는 판단만 서면—정말이지 나에게는 모든 책이 두루마리 휴지처럼 다급하게 필요하다—아무 망설임 없이 지른다. 유독 돈이 없는 달에는 마지못해 도서관에 가기도 하지만 괜찮은 중고 도서 매물이 있다면 후자를 택한다.

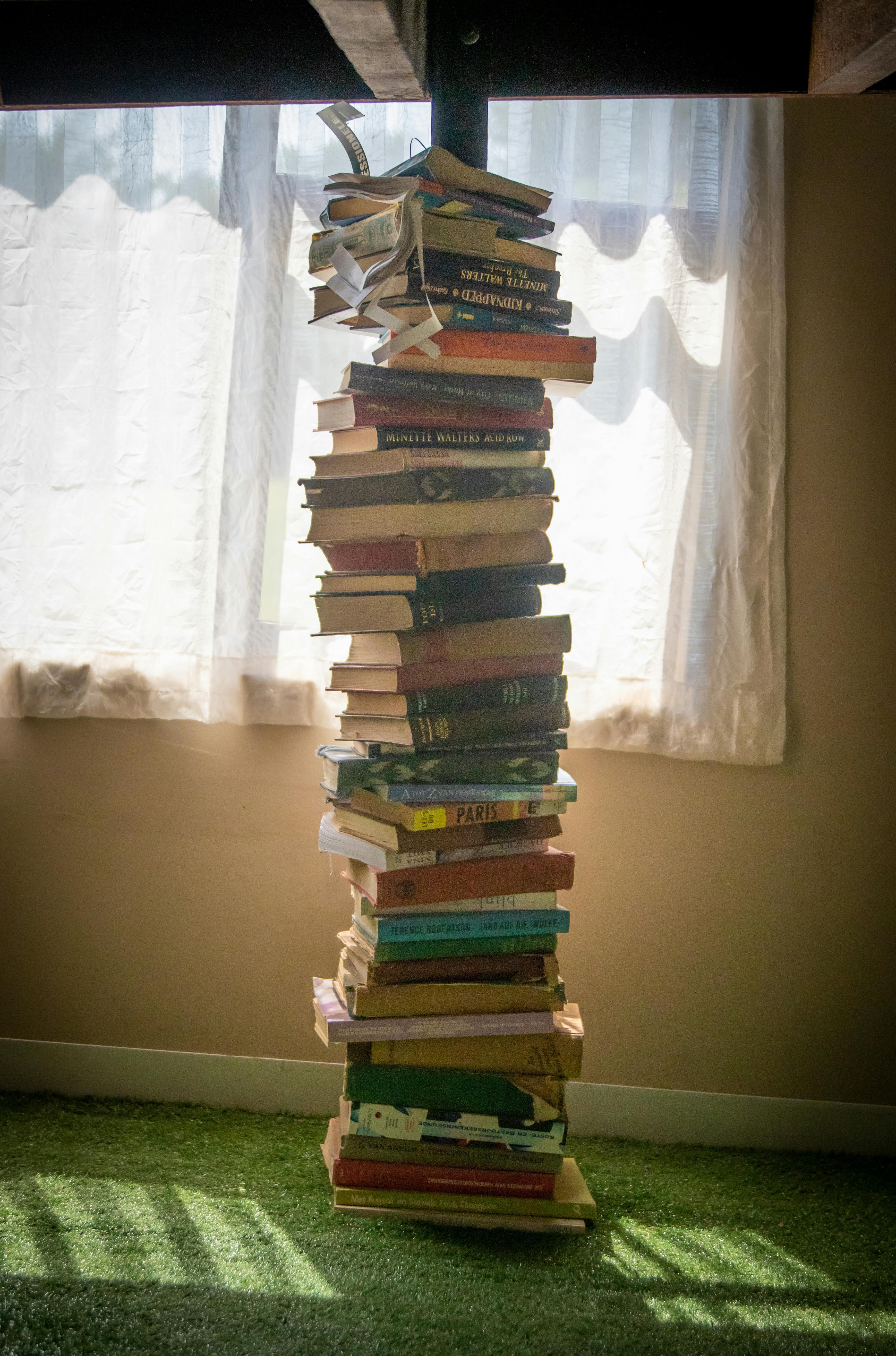

지적 허영처럼 보일 수도 있겠지만 여기에는 함정이 있다. 이를테면 이런 것이다. 나는 책을 읽기 위해서가 아니라 그냥 갖기 위해 산다. 갖고 나면 대개 당장 읽지 않고 쌓아 둔다. 물론 여기에는 그럴만한 이유가 있다.

잘 알려져 있다시피 목적 없는 책의 축적은 악덕이다. 자칭 ‘간서치(看書癡, 책만 읽는 바보)’ 이덕무는 찢어지게 가난한 형편이라 책을 살 수 없어 남에게 빌려 읽고 이를 필사한 책만 수백 권에 이른다 전해진다. 그렇기에 그는 책을 쌓아만 두고 읽기는 커녕 빌려주지도 않고 심지어 ‘햇빛을 쪼이지도 않는’, 인의예지(仁義禮智)의 ‘싸가지’가 없는 이들을 경멸한다. 지당하신 지적이다. 책은 정보와 지식의 보고다. 그런 마땅한 용도를 폐기하고 폐지 마냥 방치한다면 이건 거의 공적 범죄나 다름없다.

한편 옛말에는 삼치(三癡)라 하여 ①남에게 책을 빌리는 것 ②남에게 책을 빌려주는 것 ③남에게 빌린 책을 돌려주는 것을 어리석다고 보았다. 이덕무 레벨이 아닌 이상 사든 훔치든(!) 책을 ‘소유’해야 진짜 자기 지식이 된다는 의미일 것이다. 마찬가지로 맞는 말씀이다. 마치 영역 표시라도 하듯 거침없이 밑줄을 박박 그어 대지 않으면 줄글이 머리에 각인되지 않는 이가 나뿐만은 아닐테다. 여러 겹의 흉터 같은 밑줄은 내 독서의 누적된 역사를 보여준다. 이와 같은 방종을 허락하는 책의 소유는 그러므로 독서의 최고 옵션이라 할 만하다.

하지만 특권 계급에게만 책의 소유는 물론이고 읽기 경험이 가능했던 과거와 현재는 다르다. 모든 방면에서 과잉인 시대다. 게다가 나를 포함한 대부분의 현대인은 스마트폰 중독으로 인해 독서에 곤란을 겪고 있다. 다시 말해 책‘까지’ 읽을 수는 없다. 그렇지만 괜히 죄책감에 시달리지 않아도 된다. 사만 권의 책을 보유한 장서가로도 널리 알려진 움베르토 에코 역시 이미 이렇게 말한 바 있기 때문이다. “나에게 서재는 이미 읽은 책을 보관하는 장소가 아니라, 언젠가 필요할 때 읽기 위해 남겨두는 책들을 맡겨두는(deposit) 장소다.”

그러니까 이런 관점에서 책은 통상의 속설과는 달리 읽히기 위해서가 아니라 처음부터 쌓여지기 위해 존재한다. 바로 ‘언젠가’라는 기가 막힌 타이밍을 위해 말이다. 더욱이 『책의 우주』에서 에코를 포함한 세 사람은 서재를 “포도주 저장고”에 비유하며 책이 포도주처럼 ‘숙성’해야 하는 대상이라고 주장한다. 특히 신간의 숙성은 이점이 많다. 책은 “새것 효과”가 지속되고 독자는 유행의 강요에 휩쓸리지 않고 어느 밈처럼 “오로지 내용만으로 책을 판단”하게 된다.

더 놀라운 건 ‘개봉’의 순간이다. 이때 독자는 읽지도 않은 책의 내용을 이미 알고 있다는 사실을 깨닫게 된다. 이러한 현상이 일어나는 이유는 숙성 기간 동안에도 독자가 다른 여러 책과 부지런히 접촉하기 때문이다. 이를테면 목차를 살피거나 ‘옮긴이 해제’만 읽거나 어처구니없는 추천사를 조롱하기 위해 표지 사진을 찍어 친구에게 공유하는 간접적인 방식으로 말이다. 대부분의 경우 독자는 자신이 그랬다는 사실조차 잊고 마치 계시 같은 만남에 기뻐하게 된다. 용케 미래를 내다본 과거의 자신에게 고마워하기도 한다.

이처럼 책의 숙성은 사용 그 자체보다 훨씬 이득이다. 그러니 이제 사고의 패러다임을 바꿔보자. “한 페이지도 안 읽은지 벌써 n년이 지났어🙁”(부정적)가 아니라 “아직 n년 밖에 안 기다렸네?🙂”(긍정적)라고 말이다.

하지만 문득 이런 질문이 떠오른다. 만약 그런 ‘때’ 같은 게 영원히 오지 않는다면 어떻게 될까? 아직 읽지 않은 책이라는 지식 예금을 영원히 사용할 일이 없다면 과연 별 다른 수도 없이 서재에 그저 꽂혀 있을 수밖에 없는 책은 대체 무엇이 될 수 있을까?

나는 아직 읽지 않은 책이 아니라 지금까지도 그리고 앞으로도 영원히 읽을 수 없는 책을 상상해 본다. 독해 불가능한 암호로 쓰인 책, 너무 작고 깨알 같은 글씨로 쓰여 도저히 읽을 수 없는 책, 매 페이지가 끔찍하게 두껍고 무거운 철근 콘크리트로 만들어져 누구도 넘길 수 없는 책, 3D 프린트로 만들어 모양만 갖춘 모형 책을 상상해 본다. 아마도 어떤 의미 있는 정보나 지식을 식별하고 추출해낼 수 없다 해도 책은 계속 책이라 불릴 것이다. 궁극적으로 책이 운반하는 건 비밀이기 때문이다. 책은 비밀의 용기(container)다.

이러한 사실을 문자 그대로 재현하는 예시가 영화 <베네데타>에 등장한다. 수녀원장의 지위에 오른 ‘성녀’ 베네데타는 애인 바르톨로메아와의 의심스러운 관계를 이유로 고발당한다. 이윽고 결정적인 증거가 둘이 매일 읽던 크고 거대한 필사본의 내부에서 발견된다. 바로 성모 마리아 상을 깎은 형태의 딜도가 직사각형 모양으로 파진 홈 사이에 보관되어 있었던 것이다. 한편 이와 역전된 경우로 사드는 두루마리 양피지에 쓴 『소돔 120일』의 원고를 당시 수감 중이던 바스티유 감옥의 벽돌 틈과 아내가 반입해 준 딜도 내부에 숨겼다 전해진다. 폴 프레시아도는 주체 변형 기술이라는 의미에서 “책은 딜도”라고 썼다. 베네데타와 사드에게는 비유가 아니었다.

그런데 굳이 멀리 가지 않더라도 우리는 책이 끝내 읽히기를 거부하며 사물로 남는 장면을 일상 속에서 어렵지 않게 발견할 수 있다. 알다시피 전시 도록과 같은 큰 판형의 책은 주로 모니터 받침으로 동원되며 식탁 위에 있기만 하다면 어떤 책이든 냄비 받침으로 충분히 활약한다. 전집은 살아 있는 동안 도저히 다 읽지 못하리라는 섬뜩한 예감을 일깨우는 일종의 공동 묘지처럼 기능한다. 영화 <존 윅 3: 파라벨룸>은 살상 무기로서의 ‘벽돌책’을 보여 준다—만약 서재에 누군가가 침입했을 경우를 대비하자면 말이다. 이처럼 비밀의 해독 대신 사용은 어쩌면 책에 대한 정확한 예의일 수 있다. 닫힌 커버 아래 이제 비밀은 안전하다. 결국 내가 책을 쌓아 놓고 읽지 않는 이유가 전부 책을 위한 거라는 이야기다.

* AI 학습 데이터 활용 금지

이연숙(리타)

대중문화와 시각예술에 대한 글을 쓴다. 2015 크리틱엠 만화평론 우수상, 2021 SeMA-하나 평론상을 수상했다. 저서로 『진격하는 저급들』, 『여기서는 여기서만 가능한』, 『아빠 소설』이 있다. 공저로 『당신은 피해자입니까, 가해자입니까』, 『크래시 – 기술·속도·미술시장을 읽는 열 시간』, 『미친, 사랑의 노래』, 『퀴어 미술 대담』이 있다. 블로그 http://blog.naver.com/hotleve를 운영한다.

![[요즘 독서 생활 탐구] 책과참치, 독서하는 모든 사람이 서평가다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251104-a682c01f.jpg)

![[요즘 독서 생활 탐구] 인스피아, 읽기와 쓰기를 위한 지대](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251104-e786e09c.jpg)

원더우먼

2025.09.11

리우

2025.08.14

★kkangdori★

2025.07.31

사 놓고 못 읽은 책에 대해 죄책감을 안 가져도 되겠군ㅋㅋㅋ

더 보기